1995년 삼풍백화점이 무너졌다. 502명이 숨지고 1000명 가까운 사람이 다친 대참사였다. 부패한 기업의 부실시공과 이를 눈감은 행정기관의 짬짜미가 사고의 원인이었다. 단군 이래 최악의 참사라는 꼬리표가 붙었다. 그리고 3년 뒤 서울 양재동 시민의숲에 희생자를 기리는 위령탑이 세워졌다. 위령탑에 비슷한 사고를 되풀이하지 않겠다는 다짐도 새겼다.

삼풍백화점 붕괴 사고 1년 전, 성수대교 허리가 칼로 자른 듯 뚝 잘려나갔다. 이 사고로 출근길 시민과 등교하던 학생 등 32명이 숨졌다. 사고 원인 또한 삼풍백화점 붕괴 사고와 판박이였다. 성수대교 사고 희생자 추모비는 성수대교 부근 서울 강변북로 변에 있다. 성수대교 붕괴 사고를 계기로 사회 전반에 안전불감증에 대한 대대적인 각성이 일기도 했으나 그때뿐 삼풍백화점이 무너지는 걸 속절없이 봐야만 했다.

20여년이 흘렀다. 지금 이들 추모공간을 찾는 이는 거의 없다. 양재동 시민의숲에, 서울 강변북로에 위령탑과 추모비가 있는지 알고 있는 사람이 과연 몇이나 될지. 씨랜드 화재 사고 추모비, 대구 지하철 참사 위령탑 역시 마찬가지다. 한때 온 대한민국을 슬픔에 잠기게 한 끔찍한 사고였으나 사람들의 뇌리에서 잊히고 있다. 인간은 망각의 동물이라고, 잊히는 건 자연스러운 현상이다. 그러지 않으면 괴로워서 못살지도 모른다.

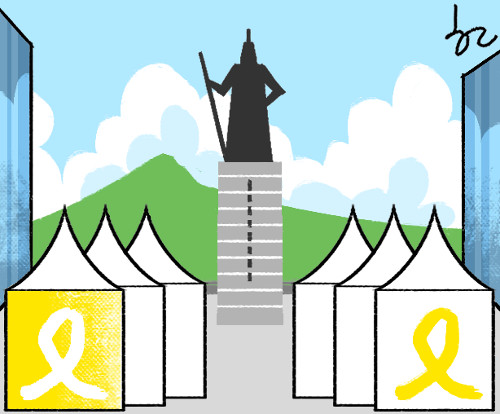

광화문광장에 4년 넘게 자리해 온 세월호 천막이 다음 달 철거될 모양이다. 천막 설치 초기 끊이지 않던 추모 물결이 시나브로 줄어들면서 더 이상 존속할 명분이 약해졌다. 천막도 색이 바래 흉물스럽다. 불행한 사건을 잊지 않고 교훈으로 삼는 것도 중요하나 3년상도 벌써 지났는데 모두의 공간이어야 할 광장을 대체 언제까지 추모공간으로 남겨놔야 하는 비판도 있었다.

서울시와 유가족 측은 천막을 철거한 자리에 희생자를 기리는 ‘기억공간’을 조성하는 방안을 협의 중이다. 304명이 목숨을 잃은 세월호 참사는 다시 떠올리기조차 싫은 악몽이다. 오래도록 가슴에 새겨 ‘안전 대한민국’을 만드는 반면교사로 삼아야 한다. 그러나 그 기억공간이 반드시 광화문광장에 있을 필요는 없다. 광화문광장은 세월호 참사와 무관하다. 이게 선례가 돼 대형사고가 날 때마다 유족 측이 광화문광장에 추모공간을 만들어 달라면 모두 들어줄 텐가.

이흥우 논설위원