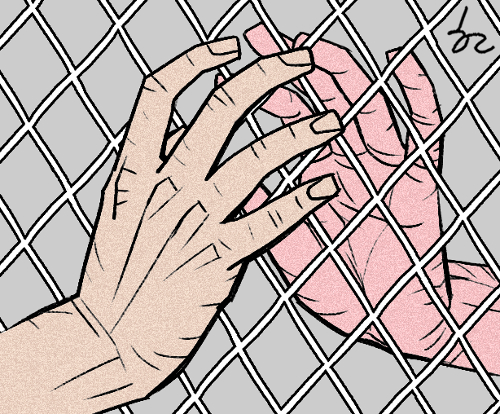

피붙이가 어쩔 수 없이 헤어져 오랜 세월 만나고 싶어도 그럴 수 없었다면 얼마나 안타깝고 그리울까. 생사를 알지 못하는 경우가 대부분이고 용케 알았다 해도 만남을 기약할 수 없다면, 헤어진 세월이 60년을 훌쩍 넘겨 살날이 얼마 남지 않았다면, 맺힌 그 한을 무엇으로 다 표현하랴. 남북 분단의 희생양인 이산가족들의 얘기다.

남북 관계에 훈풍이 불거나 정치적 필요 등으로 잠시 문이 열리기도 했지만 행운을 잡은 이들은 소수였다. 1985년 9월 서울과 평양에서 열린 분단 이후 첫 상봉을 시작으로 지금까지 21차례 행사를 통해 남과 북의 가족을 만난 이들은 4200여 가족, 2만명을 약간 넘는 정도다. 2~3일간의 짧은 만남이었고, 일회성이었지만 평생의 한을 조금이나마 달랬을 것이다. 대면상봉과 별개로 거동이 불편한 이산가족을 위한 화상상봉도 있었다. 2005년 8월부터 2007년 11월까지 7차례에 걸쳐 557가족, 3748명이 만났다.

지난해 4·27 판문점회담의 성과로 그해 8월 하순 금강산에서 오랜만에 이산가족 상봉행사가 열렸지만 더 이상의 만남은 없었다. 이어진 9월 평양 정상회담에서 금강산 상설면회소 개소, 화상상봉 및 영상편지 교환 등에 합의했지만 대북 제재가 한동안 발목을 잡았고 북한의 소극적인 태도가 겹쳐 진전이 더디다. 우리 정부는 지난 30일 대한적십자사 서울사무소 등 전국 13개 화상상봉장 시설 개보수를 완료하고 시스템 점검에 들어갔지만 북측은 호응하지 않고 있다. 하루가 아쉬운 이산가족들의 속이 타들어 갈 수밖에 없다.

이들이 서로의 생사를 확인하고, 편지를 주고받고, 만날 수 있는 기회를 자주 열어주는 것은 당연하고 시급한 일이다. 1988년 이후 통일부에 등록된 상봉 신청자는 지난해 12월 말 기준 13만3203명인데 그동안 7만7221명이 세상을 떠났다. 지난해에만 4914명이 사망했다. 생존자의 20%가 90세 이상이고 85%가 70세 이상이라 남은 시간이 많지 않다. 남북 당국이 인도주의 정신을 회복해 전향적으로 나서야 한다. 경제협력, 군사적 긴장 완화, 북핵 문제 해결 및 평화체제 구축도 중요하지만 이산가족 문제는 그것과 별개로 각별한 의지를 갖고 추진해야 마땅하다. 상봉의 정례화와 규모 확대, 편지왕래나 화상상봉 등을 통해 만남의 기회를 늘려야 한다. 이산가족의 아픔을 외면하면서 한반도 평화와 남북 화해를 얘기하는 건 위선이다.

라동철 논설위원