영국 ‘이코노미스트’는 지난달 13일 ‘간섭의 날(Interference Day)’이라는 제목으로 세계 중앙은행들의 독립성이 위험에 처한 현상을 머리기사로 다루었다. 이코노미스트는 경제학 이론이 현실에 적용돼 가장 큰 성과를 이룬 사례가 ‘중앙은행의 독립성 확대’라면서 이를 통해 인기를 노린 권력자들의 자의적 금리 조정이 차단돼 인플레이션의 뿌리가 뽑혔다고 평가했다. 그런데 포퓰리즘과 민족주의가 득세하면서 이러한 성공이 위협받고 있다는 것이다.

도널드 트럼프 대통령의 미국 연방준비제도(Fed)에 대한 공격은 집요하다. 트럼프는 지난달 30일에도 “연준이 1% 포인트 금리를 인하하면 경제가 로켓처럼 올라갈 것”이라고 했다. 금리 인하를 촉구한 것이다. 하지만 연준은 기준금리를 동결했다. 제롬 파월 연준 의장은 “연준은 정치적 압력에 반응하지 않는다. 단기적인 정치적 고려 사항에 대해 생각하지도, 논의하지도 않는다”며 일축했다. 세계 금융시장의 연준에 대한 신뢰도 확고하다.

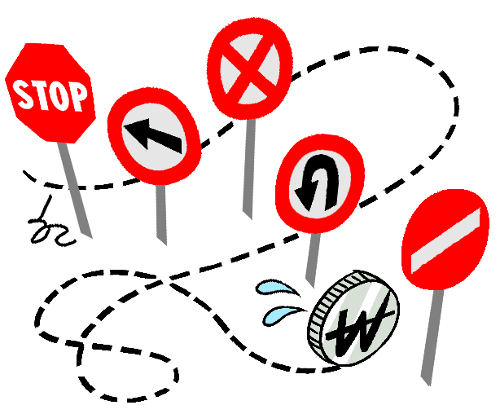

한국은행의 위상은 정반대다. 한 증권사 이코노미스트는 “과거에는 금융통화위원회 회의 날에는 생중계되는 한은 총재의 발표와 일문일답을 놓치지 않으려 점심도 걸렀다”면서 “다 옛날얘기”라고 했다. 시장이 금리를 ‘결정’하고 한은 금통위는 이를 ‘추인’하는 게 관행이 됐는데 총재의 발언을 들어봐야 뭐하냐는 것이다. 특히 통화정책의 바탕이 되는 경기 인식과 판단에 대한 시장의 불신이 깊다. 지난해 11월 한은은 금리를 0.25% 포인트 올리며 추가 금리 인상 가능성도 열어놨다. 통화정책 시차가 1년 정도라는 걸 고려하면 당시 금리 인상 깜빡이를 켠 것은 올해는 성장률 등 경제지표가 탄탄할 것이라고 본 것이다. 그런데 4~5개월 만에 한은이 성장률을 2.5%로 낮췄을 뿐 아니라 대다수 경제예측 기관이 전망치를 2%대 초반으로 내리고 있다. 지난 1분기 국내총생산(GDP)이 역성장하는 쇼크도 왔다.

한은이 경기의 큰 흐름을 놓친 데는 소득주도성장 등 정부 경제정책의 위험을 과소평가했기 때문이라는 분석이 많다. 여기에는 이주열 한은 총재의 ‘정부 비판 몸 사리기’와 순응주의가 크게 작용하고 있다는 지적이 한은 안팎에서 나오고 있다. 한은은 직원이 2400여명, 연간 예산이 7000억원에 육박하는 거대 조직이다. 한은은 엄청난 자원을 가진 조직의 생산성과 예측력이 이 정도밖에 안 되느냐는 시장의 냉랭한 시선에 답해야 한다.

배병우 논설위원