“요즘 성도들은 자기 이야기를 하고 싶어 합니다. 자신의 고민을 나누길 원합니다. 이때 문학이 좋은 도구가 됩니다. 소설과 시에는 다양한 인생 이야기가 담겨 있으니까요. 교회에서 성경만 가르치려 하면 성도들은 내밀한 이야기를 전부 숨겨버립니다. 한국교회가 성경을 넘어 문학을 더 많이 활용했으면 좋겠습니다. 성도들이 소설에 빗대어 자기 이야기를 하고 나면 말씀이 들어갈 공간이 확 넓어집니다.”

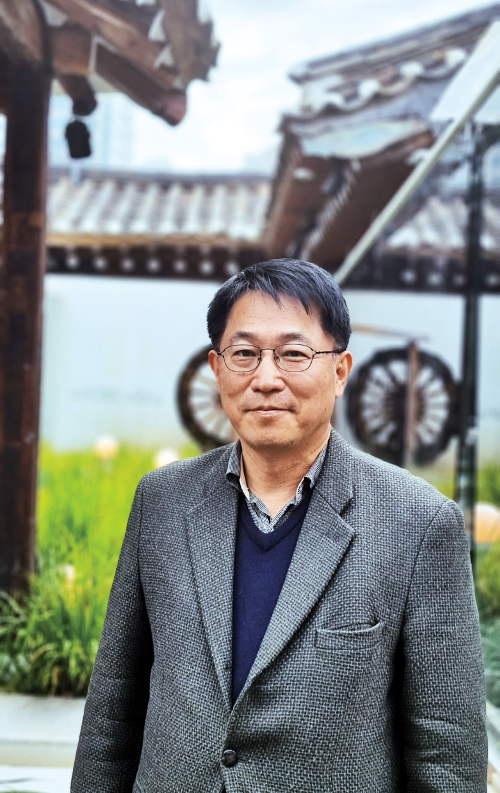

‘나는 문학의 숲에서 하나님을 만난다’(예책)의 저자 이정일(59) 목사가 15일 국민일보와의 통화에서 밝힌 내용이다. 이 목사는 대학에서 영문학을 전공해 박사 학위까지 취득했다. 이후 미국 뉴욕주립대에서 박사후연구원으로 일하다 소명을 발견한다. 미 사우스웨스턴침례신학교에서 목회학 석사(MDiv) 과정을 공부하고 남침례교단에서 목사 안수를 받은 뒤 귀국했다. 지금은 대학에서 세계문학과 SF소설을 강의하는 동시에 전방 부대 교회에서 군 선교사로도 섬기고 있다. 그가 2020년 저술한 ‘문학은 어떻게 신앙을 더 깊게 만드는가’는 그해 ‘국민일보 올해 최고의 책’으로 선정됐다.

앞선 책이 총론이라면 이번 책은 각론이다. 문학 작품을 읽고 성도들과 신앙을 나누는 실제 이야기가 9개 장으로 나뉘어 펼쳐진다. 소설가 김애란의 ‘바깥은 여름’을 읽으며 상실 속에서 아픈 나를 있는 그대로 받아들이는 법을 배운다. 김훈의 ‘강산무진’을 통해 지독한 현실주의자인 작가의 죽음에 관한 날 것 그대로의 묘사들을 통과한다. 정유정의 ‘7년의 밤’으로는 선보다 먼저 악을 택하는 인간 본성을 탐구한다. 인기 드라마의 원작인 ‘도깨비’를 통해서는 판타지가 갖는 상상력의 확장을 경험하며 영국의 CS 루이스가 어찌하여 말년에 판타지 ‘나니아 연대기’를 써 내려 갔는지를 어렴풋이 이해하게 된다. 이 목사는 “설교를 넘어 젊은 다수가 공감하는 이야기 그 자체로의 확장으로 보인다”고 말했다.

“오늘날 교회에서는 문학을 신앙과 별개인 듯 여기지만 문학은 신앙을 더 깊게 만듭니다. 그것은 우리 영혼을 경이로움으로 채우시는 하나님의 뜻입니다. 문학은 인간의 본성을 일깨워 하나님을 보게 합니다. 시편이 보여주듯 이 경이로움은 하나님을 열망하는 자에게 주는 선물이고, 지혜는 경이로움을 느끼는 데서 시작합니다.”

한국교회에 덧칠해지고 있는 배타적 이미지도 문학이 녹일 수 있다고 이 목사는 책을 통해 강조한다. 교회 안팎의 말썽꾼은 근본주의적 성향이 강하고 자신을 하나님의 사자로 생각해 교회와 사회에서 나타나는 복잡한 문제를 ‘세상, 죄, 기도’란 말로 단순화시킨다. 흑과 백 또는 옳음과 그름으로 구분하고 자기가 모르면 틀렸다고 여기며, 논리에서 밀리면 말세의 징후라고 여기는 이들을 위해 이 목사는 질문하는 법을 배우자고 말한다. 문학을 통해서 말이다.

“자기 확신에 빠진 사람은 질문하지 않습니다. 질문하지 않는 사회에서는 변화나 배움, 혁신이 없습니다. ‘왜’라고 묻지 않으니 독창적 생각이 나오기 어렵고, 남의 걸 베껴도 부끄러운 줄 모릅니다. 질문하지 않으면 교회도 같아집니다. 예배에 빠지지 않고 헌금 잘하고, 담임목사 말을 잘 듣고 QT하고 봉사하는 사람을 높이 삽니다. 하지만 기독교의 목적은 착한 사람을 만드는 게 아닙니다. ‘왜’는 생각의 자극을 받을 때 나오는 반응입니다. ‘왜’가 없으면 신앙의 업그레이드가 쉽지 않습니다. (중략) 믿음은 근사한 일이 없어도 하나님의 신실하심을 붙들고 하루를 견뎌 내는 것입니다. 하나님을 통해 뭔가를 얻는 것이 아닙니다. 믿음은 삶이 내 뜻대로 되지 않음을 인정하는 데서 시작합니다.”

우성규 기자 mainport@kmib.co.kr