‘선(線)’이 갖는 기본 속성은 경계의 구분이다. 사전적 정의가 ‘그어 놓은 금이나 줄’을 뜻하고 있는 것에서부터 그 본질이 드러난다. 속성 자체에 온기가 느껴지는 단어는 아니지만 언젠가부터는 한기를 잔뜩 머금었다. 일상에서 흔히 쓰이는 ‘선 넘다’ ‘선 긋다’에서는 정서적 불편함부터 느껴진다.

서울 여의도에서 유년기 청소년기 청년기를 보내며 33년을 살아온 ‘섬 주민’의 시선엔 늘 숲이 있었다. 여의도의 랜드마크 중 하나인 여의도공원 얘기가 아니다. 공원으로 옷을 갈아입기 전, 온통 시커먼 아스팔트로 채워진 여의도광장 시절부터 자리를 지켰던 ‘빌딩 숲’ 얘기다. 네모반듯한 빌딩들은 둥글기보단 뾰족했고, 포근하기보단 딱딱했으며, 유연하게 구부러지기보단 거침없이 꼿꼿했다.

학창 시절 미술 시간에 그린 인물화 풍경화 정물화 등은 화자인 나 스스로 보기에도 ‘꽝’이었다. 반면 자를 대고 꼼꼼하게 측량해가며 완성한 ‘제도(製圖)’ ‘포스터 글자’는 대부분 칭찬을 받곤 했다. ‘내가 이렇게 된 건 가로, 세로 선으로 위용을 자랑하는 빌딩 숲에서 자랐기 때문이야’라고 철없는 생각을 하기도 했다.

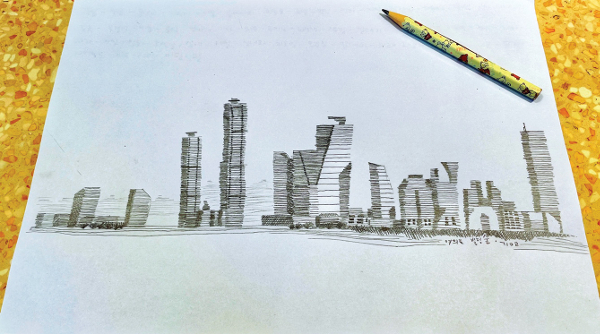

육아 휴직 시절, 폭염을 피해 빙수 한 그릇 나눠 먹을 요량으로 아이들과 동네 카페로 나섰던 날. 시원하게 빙수를 비운 남매와 아빠는 가방에 챙겨 온 A4용지에 연필, 색연필로 그림을 그리기 시작했다. 오빠는 로봇과 전투기, 여동생은 핑크빛 드레스를 입은 공주 그림에 형형색색을 더했지만 아빠는 연필 한 자루를 쥔 채 묵묵히 선을 그릴 뿐이었다. 다른 뜻은 없었다. 여전히 미술 실력이 꽝인 아빠라 ‘어반 스케치’ 유튜버를 따라 선을 그었던 거다.

선 하나를 긋고 또 긋고. 수백 개쯤 선을 그었을까. 어느새 흰색 A4용지 위에 여의도 빌딩 숲이 세워졌다. 처음엔 ‘왜 그림은 안 그리고 선만 그리나’ 싶었던 아이들의 눈이 휘둥그레졌다. 선을 긋다 보니 자녀에게 알려줘야 할 ‘선’을 자연스레 고찰하게 됐다.

첫째는 우선순위의 선(先)이다. 무언가에 앞서 행해야 마땅한 것. 사실상 사람은 순서를 정하는 기로에서 선택하고 또 선택하며 생의 대부분을 보낸다. 육아도 매 순간이 ‘이상향 월드컵’과 다름없다. 분명한 건 육아라는 장기판에서 어떤 것이 ‘선’을 차지하느냐에 따라 아이에게 부모의 가치관이 오롯이 스며든다는 거다.

‘가장 먼저’에만 집중하다 1등 우선주의에 빠지는 것도 경계 대상이다. 성경은 “먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라”(마 19:30)라고 말한다. 포도원 주인에게 마지막으로 부름을 받은 일꾼은 세상의 기준에선 꼴찌지만 가장 먼저 일을 시작한 일꾼과 동일한 품삯을 받았다. 핵심은 주어진 기회를 선용해 맡겨진 일에 최선을 다하는 게 중요하다는 것이다.

둘째는 적정 수준을 정하는 선(線)이다. 지혜롭게 선을 그은 자는 자신에게뿐 아니라 타인에게도 유익을 줄 수 있는 대인관계를 만들어 간다. 반대로 제대로 선을 긋지 못하거나 선이 불분명한 자는 혼란을 초래하고, 이내 오해 다툼 분쟁 상처로 이어지는 파국을 낳곤 한다.

육아도 마찬가지다. 친구 같은 아빠 엄마는 결코 나쁜 게 아니다. 하지만 친구가 주는 편안함의 저변에 부모로서의 영역이 분명히 깔려있어야 한다. 그 영역엔 단호함을 지닌 훈육도 포함된다. 이를 통해 아이는 협상의 대상이 될 수 있는 것과 마땅히 가르침을 따라야 할 것을 배운다.

셋째는 착함의 선(善)이다. 가장 어려운 부분일지 모른다. 특히 육아에 있어선 같은 한자라 해도 ‘훌륭함(good)’의 선에 매몰돼선 안 된다. 아이를 키우다 보면 결과에 집착한 나머지 과정과 의도는 내던져버리는 경우가 허다하다. 자기 유익과 성공을 위해 ‘악의’가 ‘선의’를 앞서선 안 된다. “이와 같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라.”(마 5:16) 착함은 사람에게 인정받기 위해 선보여야 할 행위가 아니라 하나님의 자녀로서 살아가는 자가 마땅히 지켜야 할 푯대다.

글·사진=최기영 기자 ky710@kmib.co.kr