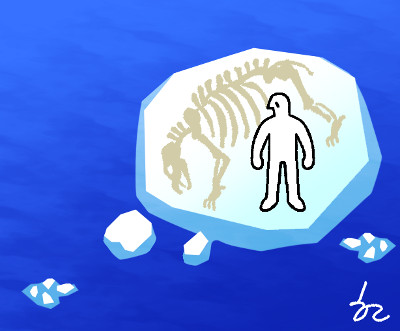

기후변화 캠페인을 상징하는 역할은 오랫동안 북극곰의 몫이었다. 녹아내리는 얼음 위에서 어쩔 줄 몰라 하는 하얀 곰. 환경단체들은 착해만 보이는 그 곰의 모습을 다큐멘터리와 TV광고에 집어넣곤 했다. 동정심을 유발하는 이 전략은 대중의 관심을 환기시키는 효과를 거뒀지만, 그래도 곰은 곰이었다. 사람들이 지구온난화를 곰의 문제가 아닌 내 문제로 인식하게 만들지는 못했다. 저 멀리 북극에서 벌어지는 일, 저 불쌍한 곰에게 닥친 일이라고 전달될 수 있는 함정이 북극곰 메시지에 숨어 있었다. 이에 환경 진영은 최근 전략을 바꿨다. 북극곰의 자리에 다른 상징을 배치하고 나섰는데, 그것은 사람이었다.

지난 9월 의학 분야 국제 학술지 200여곳에 기후변화를 다룬 기고문이 일제히 실렸다. 환경 관련 글을 의학저널에 실은 형식 자체가 메시지였다. 이 글은 기후변화를 지구 환경이 아닌 인류 보건의 최대 위기로 규정했다. 세계보건기구(WHO)의 마리아 네이라 이사는 “파리협약은 기후협약이 아닌 공중보건협약”이란 주장을 폈고, 글로벌 의료단체에서 팬데믹보다 온난화가 사람들에게 더 심각한 위협이라는 성명을 내기도 했다.

이런 메시지는 유엔기후변화협약당사국총회(COP26)를 앞두고 쏟아져 나왔다. 기후변화를 북극곰의 문제에서 사람의 문제로 재설정해 합의를 유도하려는 시도였다. 팬데믹 이후 보건 이슈에 극도로 예민해진 정치인들을 겨냥한 것인데, 실제로 그렇게 돼가는 상황이 곳곳에서 벌어지고 있다. 뉴욕타임스는 지난여름 폭염에 매주 1000명씩 화상 환자가 몰려든 병원 사례, “부차적 진단명에 기후변화를 넣어야 할 판”이라는 알러지 전문의의 언급 등을 COP26 관련 기사로 다뤘다.

WHO는 2030~2050년이면 이미 세계에서 수십만명이 기후변화로 목숨을 잃을 거라고 전망한다. 곰이 아니라 사람이 죽는다는 경고가 잇따르는데도 영국 글래스고에 모인 정치인들에겐 기후가 여전히 북극곰의 문제인 건지, COP26은 성과를 기대하기 힘든 상황이라고 한다.

태원준 논설위원