에스와티니는 아프리카 대륙의 남동부, 남아프리카공화국과 붙어 있는 나라로 영국 보호령을 거쳐 1968년 독립했다. 남한 면적의 6분의 1 수준의 작은 내륙국으로, 높은 산악 지대가 병풍처럼 국토를 둘러싼 풍경이 아름다워 ‘아프리카의 스위스’라는 별명을 지녔다.

나는 몇 해 전 아프리카 선교를 많이 하는 마카누리선교회 회원들과 이 나라를 방문했다. 박재춘 선교사의 사역지를 둘러보기 위해서였다. 남아공에서 사역하다 에스와티니로 사역지를 옮긴 박 선교사의 헌신적인 삶은 많은 이들의 본보기가 되고 있다.

목적지까지의 여정은 험난했다. 하늘에서는 쉬지 않고 폭우가 쏟아졌다. 방문할 교회에는 이미 동네 아이들이 도착했다는 얘길 들었다. 약속 시각이 다가오고 있어 마음이 더 급해졌다.

산속 교회에는 한 시간이나 늦게 도착했다. 비는 그칠 줄 모르고 내렸다. 검은 구름 아래 놓인 교회가 그렇게 처량해 보일 수 없었다. 일행이 서둘러 교회로 들어서자 우레와 같은 함성이 터져 나왔다.

“우와 우와.” 쉼 없이 이어지는 함성에 입이 떡 벌어졌다. 아이들의 표정은 밝았다. 우리는 모두 두 손을 흔들어 답례했다. 그 순간 천장에 위태롭게 매달려 있던 형광등 한 개가 “퍽” 소리를 내며 깨지는 게 아닌가. 다행히 다친 사람은 아무도 없었다.

함성만으로 형광등이 깨지다니…. 그 광경이 너무 신기했던 기억이 난다. 함성은 이내 찬양으로 바뀌었다. 가슴이 벅차올랐다. 하나님은 누구에게나 공평하시다는 사실에 감동할 수밖에 없었다.

아이들과 어울려 예배를 드렸다. 일행 모두가 눈물을 흘렸다. 예배 후 우리나라에서부터 들고 간 선물을 전했다. 동그란 눈으로 기뻐하는 표정을 짓는 아이들을 꼭 안아줬다. 그런데 선물이 많이 남는 게 아닌가.

박 선교사가 말했다. “오늘처럼 비가 내리면 옆 마을 아이들이 다리를 못 건넙니다. 너무 부실한 다리여서입니다. 그래서 많이 모이지 못한 겁니다. 제대로 된 다리를 놓는 게 오랜 바람입니다.”

가슴 깊은 곳에서 알 수 없는 책임감이 올라왔다. 선교사의 말이 귓전을 떠나지 않았다.

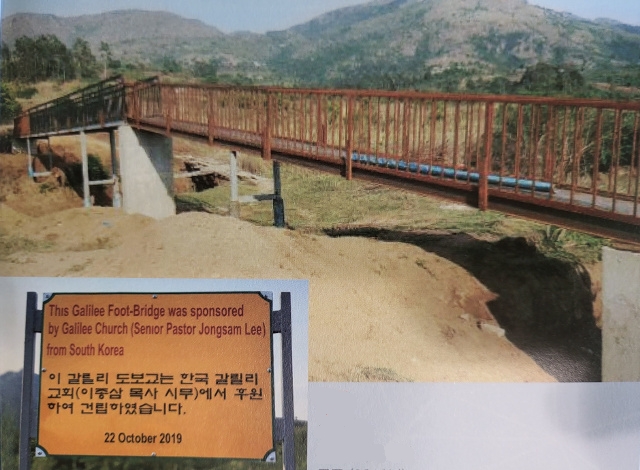

“선교사님, 다리를 우리 갈릴리교회가 놓겠습니다.” 그 자리에서 약속한 뒤 거제로 돌아와 당회를 열었다. 당회도 흔쾌히 동의해 주셨고 즉각 재정 지원을 했다. ‘갈릴리 다리’로 명명한 다리는 2019년 10월 완공했다. 복음의 가교가 된 셈이었다.

우리 교회와 에스와티니의 인연은 계속됐다. 그 나라의 왕이 박 선교사에게 병원을 지어 달라며 3만3057㎡(1만평) 넓이의 땅을 하사했다고 했다. 하지만 재정이 부족해 병원을 짓지 못하고 있었다. 다시 지원을 결정했다. 우리 교회와 성념의료재단, 내가 세운 데이비스선교회가 협력해 병원 건축에 필요한 예산을 지원했다. 이 병원은 내년 중 완공될 예정이다.

우리나라에서 1만㎞ 이상 떨어진 먼 나라 에스와티니. 지금 바로 출발해도 이틀은 족히 걸리는 그 땅에서 자랄 복음의 열매를 생각하며 늘 두 손을 모은다.

정리=장창일 기자 jangci@kmib.co.kr