신학대학원 졸업을 앞두고 진로를 결정해야 할 때가 됐다. 처음에 나는 가난한 자의 이웃이 되셨던 예수님처럼 작고 어려운 교회를 섬겨야겠다는 마음이 있었다. 그 방향성을 기초로 ‘하나님 나라를 위해 나의 삶을 어떻게 바쳐야 할지’ 고민을 거듭했다.

당시 젊은 신학도의 눈에 비친 한국교회는 교권주의와 물량주의에 깊이 빠져 회생할 수 없어 보였다. 한국교회와 내 미래를 위해 할 수 있는 건 기도뿐이었다. 3학년이 되면서 나는 매일 밤 11시 집 앞에 있는 교회를 찾아가 1시간씩 통성으로 기도했다. 그때는 통성으로 기도해도 힘들지 않았고 시간이 가는 줄도 몰랐다. 하나님 나라를 생각하면 기도하다가도 눈에서 눈물이 주르륵 흘러내렸다.

3학년이 절반쯤 지났을 때 나는 하나님의 응답을 받았다. 하나님은 그동안 내가 기존 정통교회에서 사랑받고 성장한 만큼 정통교회를 잘 섬기고 더 올바르게 만들라고 하셨다.

그러던 중 교육전도사로 있던 휘경교회 한정원 목사님이 나를 부르시더니 “김 전도사, 다른 곳에 갈 생각하지 말고 여기에 계속 있어. 나와 전임으로 함께 일하자”고 하셨다. 사실 나는 다른 교회에서 새로운 도전도 하고 싶었는데 목사님이 그동안의 내 사역을 인정해주신 것 같아 기쁘기도 했다. 그래서 목사님 권면에 순종해 휘경교회에서 전임전도사 생활을 시작했다.

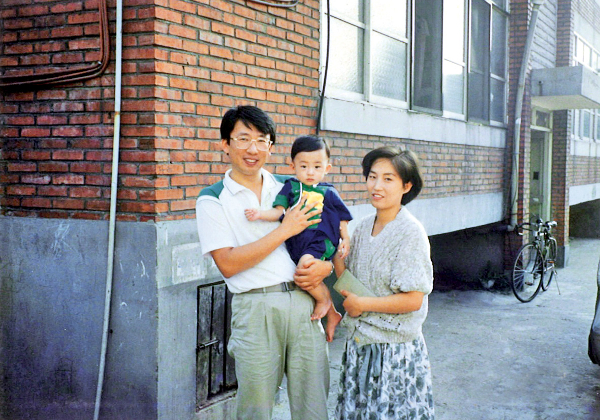

이후 나는 휘경교회에서 목사 안수도 받고 선임 부목사까지 하면서 10년 동안 이곳을 섬겼다. 휘경교회 시절 결혼도 했고 아들과 딸도 낳았다. 내 목회 인생의 출발지가 휘경교회였던 것이다. 지금도 휘경교회는 마음속 고향과 같다.

전임전도사 생활을 시작했을 때 담임목사님은 구역 가정들의 숟가락 숫자까지 다 알고 있으라고 하셨다. 숟가락 숫자까진 아니더라도 남편 아내 자녀 등 구역 가족들의 이름은 다 외웠다. 새벽기도 때 눈을 감고 기도하면 구역장뿐 아니라 구역원들의 이름도 입에서 줄줄 나왔다.

한 번은 이런 일도 있었다. 어느 월요일 저녁 교회에서 창밖을 내다보는데 한쪽에서 연기가 피어오르기 시작했다. 가만히 보니 내가 맡은 구역에서 불이 난 것이었다. 얼른 뛰어나가 살펴보니 한 집사님 댁이었다. 소방차는 아직 오지 않았고 불이 집안을 삼키고 있었다. 내가 맡은 성도를 지켜야 한다는 사명감이 마음속에서 올라오면서 정신없이 물동이를 날라 불을 껐다. 당시 내 눈에는 불이 성도의 가정을 삼키는 마귀처럼 보였다. 결국 집은 전소됐고 그 집사님 가족은 다른 곳으로 이사를 하셨지만, 후에도 계속 그분들을 신경 써서 살폈던 기억이 난다.

어릴 적부터 꿈꾸던 목사의 길을 돌고 돌아 찾아왔지만, 교회를 섬기는 건 기쁘고 행복했다. 교회에 조금이라도 도움이 됐으면 하는 사명감으로 헌신했고 교인들이 행복하면 나도 행복했다. 한 번은 여덟 가정을 심방하고 파김치가 돼 저녁 9시가 넘어 돌아온 적도 있었다. 혼자 심방 가방을 들고 밤늦게 터벅터벅 돌아오는 발걸음이었지만 마음은 행복했다. 나는 교회를 섬기라고 이 세상에 온 사람인 것 같다는 생각이 들었다. 지금도 내가 가는 목사의 길이 보람되고 감사하다.

정리=박용미 기자 mee@kmib.co.kr