서울에 있는 궁궐은 썰렁하다. 아는 만큼 보인다지만 좀처럼 아기자기한 재미를 느낄 수 없다. 경복궁 창덕궁 모두 몇 개의 문을 지나면 왕이 일했던 집무실 격인 건물이 나온다. 주위 비슷한 건물에서도 안내문을 읽는 것 외에 달리 할 일이 없다. 잠긴 문 앞에는 ‘올라가지 마시오’라고 쓰여 있다. 어쩌다 열린 틈으로 안을 들여다봐도 빈방일 뿐이다. 건물 자체는 무척 아름답지만 스토리가 없다.

예를 들어 경복궁 강녕전은 왕이 잠을 자는 곳이다. 근정전이 청와대 본관 대통령 집무실이라면 강녕전은 관저다. 일을 마치고 돌아와 쉬는 개인 공간이다. 당연히 침실뿐 아니라 무료할 때 즐겼던 오락거리도 있었을 것이다. 건물만 덩그러니 있던 옛날과 달리 왕의 잠자리와 수라상을 일부 재현했는데도 사람이 살았다는 느낌을 좀체 받을 수 없다. 현실감이 떨어진다. 공식 설명은 이렇다. ‘왕의 침전인 강녕전은 1395년 창건하고 정도전이 이름을 지었다. 정면 11칸, 측면 5칸의 장대한 건물로 지붕 위에 용마루가 없다. 가운데 대청을 중심으로 좌우에 온돌방을 두고 전면에 넓은 월대를 꾸민 것이 특징이다.’ 건축학과 학생에게는 도움이 되겠는데 솔직한 심정은 ‘그래서 어쩌라고’이다.

많은 사람이 베르사유 궁전을 말한다. 왕들의 초상화가 걸린 긴 복도를 걸어갈 때, 비운의 왕비 마리 앙투아네트의 침대를 슬쩍 만졌을 때 가졌던 느낌을 잊지 못한다. 벽난로에는 장작이 들어 있고, 깃털 펜이 꽂힌 유리병에는 잉크가 남아 있다. 조금 전까지 사람이 머물렀던 것 같은 디스플레이다. 화려한 샹들리에를 보다가 ‘조선시대 왕은 해가 지면 그냥 잠들었을까’라고 생각했다는 이야기도 들었다. 물론 나라를 잃은 뒤 궁녀가 쓰던 반닫이까지 빼앗기고, 그나마 남은 것마저 전쟁통에 불타버린 역사를 제쳐놓고 말할 수는 없다. 문화와 전통이 전혀 다른 유럽 몇몇 나라를 무작정 따라 할 일도 아니다.

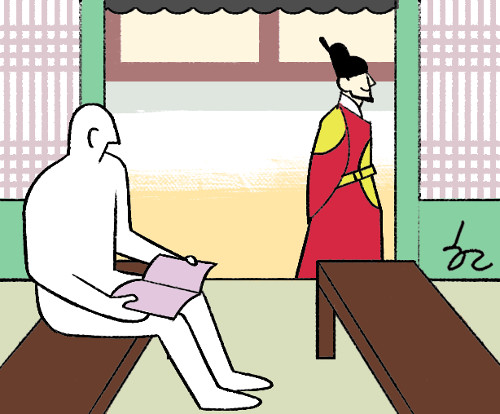

사도세자와 조선 23대 임금 순조가 태어난 창경궁 집복헌에 도서관을 만들어 시민에게 개방한다는 소식을 들었다. 마루에 올라가 조선시대 선비의 책상인 ‘서탁’ 앞에 앉아 책을 읽도록 한다는 것이다. 쳐다만 보는 근엄한 궁궐에서 드디어 벗어나는 것 같아 무척 반갑다.

고승욱 논설위원

삽화=이영은 기자