“유리한 시기·장소 확보” 南·北·美 치열한 수싸움

文대통령·트럼프 통화서 ‘인천 송도’도 깜짝 검토

당초 5월 개최서 미뤄진 건 美 중간선거 유세 일정 때문

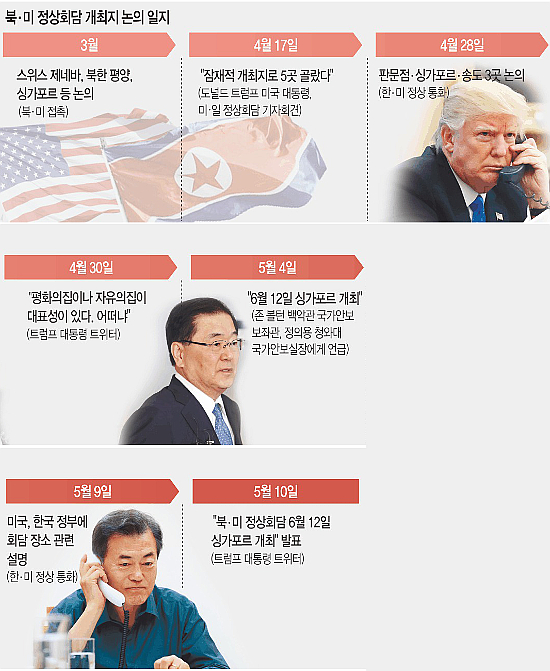

역사적인 북·미 정상회담 개최지가 싱가포르로 결정되기까지 북한과 미국의 치열한 수싸움이 있었다. 여기에 우리 정부가 판문점 개최를 강력히 희망하면서 북·미 정상회담 장소는 막판까지 전 세계의 관심을 모았다. 문재인 대통령도 마지막까지 판문점 개최를 기대했던 것으로 알려졌다. 청와대는 11일 “미국과 북한의 입장을 존중한다”고 밝혔다.

북·미 정상회담이 가시화된 시점에 가장 먼저 거론된 장소는 스위스 제네바와 싱가포르였다. 두 곳은 외교적 중립지역이다. 제네바는 북·미 협상의 단골 장소이고, 싱가포르는 김정은 북한 국무위원장이 전용기로 이동 가능한 거리라는 점이 부각됐다. 마이크 폼페이오 미 국무장관은 3월 말 북한을 방문해 김 위원장과 회담 장소를 논의했다.

북한은 이때 미측에 “평양에서 회담을 하자”고 강력히 요구했다고 한다. 트럼프 대통령이 직접 평양을 방문할 경우 이를 대대적으로 선전할 수 있는 이점 때문이다. 하지만 미측이 트럼프 대통령의 전용차량인 ‘비스트’ 운송을 위해 미국 군용 수송기(C-170)가 평양에 내리고, 미 행정부 직원 700여명이 성조기 배지를 달고 평양을 다녀도 괜찮으냐는 질문을 하자 북측이 난색을 표한 것으로 알려졌다. 미 행정부 내에서도 정상회담의 평양 개최는 정치적으로 이용될 수 있다는 이유로 반대 의견이 많았다.

트럼프 대통령은 이후 4월 17일 미·일 정상회담 기자회견에서 “잠재적인 개최지로 5곳을 골랐다”고 언급했다. 제네바와 스웨덴 스톡홀름, 싱가포르, 몽골 울란바토르, 괌 등이 물망에 올랐던 것으로 전해졌다.

그런 상황에서 판문점이 1순위로 부각된 것은 남북 정상회담 다음날인 4월 28일 문 대통령과 트럼프 대통령의 전화 통화에서였다. 청와대 관계자는 “당시 두 정상이 1순위로 얘기한 곳이 판문점이었다”며 “트럼프 대통령은 판문점 위치와 회의를 할 만한 장소인지 등을 물어봤다”고 말했다. 문 대통령은 판문점의 장점과 의미 등을 설명했다. 싱가포르는 사실상 2순위로 거론됐고, 인천 송도 얘기도 잠깐 언급됐다고 한다. 트럼프 대통령은 이틀 뒤인 4월 30일 트위터에 자유의집과 평화의집을 언급하며 “제3국보다 더 대표성이 있을까. 그냥 물어본다”고 했다.

하지만 북·미 정상회담의 판문점 개최는 지난 4일 무산됐다. 미 정부는 이날 우리 측에 북·미 정상회담이 싱가포르에서 열린다고 통보했다. 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관이 워싱턴DC에서 정의용 청와대 국가안보실장을 만나 “6월 12일 또는 13일 싱가포르 개최” 사실을 언급한 것이다. 정 실장은 5일 귀국해 문 대통령에게 관련 내용을 보고했다. 하지만 우리 정부는 막판 변경 가능성도 배제하지 않았다.

트럼프 대통령은 9일 밤 한·일·중 3국 정상회의를 마치고 귀국한 문 대통령에게 전화를 했다. 북한에 억류됐던 미국인 3명이 미국에 도착한 뒤였다. 그는 통화에서 “북·미 정상회담 일시와 장소를 조만간 발표할 것”이라고 말했다. 청와대 관계자는 “통화에선 북·미 회담 개최지로 판문점이 배제된 데 대한 트럼프 대통령의 미안한 감정이 느껴졌다. 문 대통령에 대한 배려 차원에서 전화를 했던 것으로 보인다”고 말했다. 트럼프 대통령은 하루 뒤인 10일 밤 트위터를 통해 6월 12일 싱가포르에서 북·미 정상회담이 열린다고 발표했다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

그래픽=안지나 기자