의심 사례가 발생하면 학대인지 아닌지를 판단

작년 6월 아동복지법 개정… 상담소의 역할 더욱 강화

2016년 1월 일본 사이타마현 사야마에서 3살 여자아이가 욕실에서 알몸 상태로 숨진 채 발견됐다. 아이의 몸에선 구타로 인한 멍 자국과 화상이 발견됐다. 음식을 제대로 먹지 못해 무척 야윈 상태였다. 경찰은 아이의 친모인 후지모토 아야카와 동거남 오카와라 유우키를 조사해 “뜨거운 물을 끼얹었다” “먹을 것을 제대로 주지 않았다”는 진술을 확보하고 두 사람을 체포했다.

아이가 사망하기 전에 학대 신고가 있었지만 아동상담소·보건소·교육소·경찰로 구성된 요보호아동대책지역협의회는 논의조차 하지 않았다. 인근 주민들은 사건 직전 두 차례 “어린 여자애가 현관밖에 나와 있다”고 경찰에 신고했다. 출동한 경찰은 아이에게 학대받은 상처를 발견하지 못하고 그냥 돌아갔다. “공권력이 개입하기에는 애매한 사례”라고 판단해 협의회에 논의할 사안으로 올리지 않았다. 이런 오판이 비극을 낳았다.

요보호아동대책지역협의회는 한 달에 한 번 2시간씩 아동학대 사례 회의를 열었다. 이들은 평균 40건의 사례를 회의에서 다뤘다. 1건에 3분씩 논의하는 셈이었다. 실무자들은 시간 압박 때문에 회의에 상정할 사건 수를 줄일 수밖에 없었다. 보건소에서도 사망한 여아가 살아 있을 때 영유아 건강검진을 받지 않았다는 사실을 파악하고 있었지만 심각한 안건이 아니라고 판단해 무시하고 넘어갔다.

일본사회는 공분에 휩싸였다. 그해 5월부터 사이타마현의 요보호아동대책지역협의회는 아동학대 문제로 정부의 지원을 받은 적 있는 가정에서 다시 문제가 발생할 경우 회의 안건에 올리도록 강제했다. 아동학대의 위험 수준을 더 정확히 평가하고자 심리적 학대 등 평가 기준을 세분화하는 곳도 늘어났다. 평가 기준 중 하나에라도 해당되면 즉시 일시보호 조치를 하고 보호 조치가 이뤄지지 않을 경우 이유를 반드시 기록하도록 했다.

일본사회는 중요한 아동학대 사건이 일어날 때마다 정부 개입을 강화하는 방향으로 문제를 해결해 왔다. 핵심 키는 아동상담소다.

아동학대 의심 사례가 발생했을 때 그것이 학대인지 아닌지 판단하는 기관은 정부 지원을 받는 각지의 아동상담소다. 일본 후생노동성의 지난해 8월 발표에 따르면 2016년 일본 전국 210개 아동상담소가 대응한 아동학대 건수는 총 12만2578건이었다. 관련 집계를 시작한 1990년 이후 26년째 증가했다.

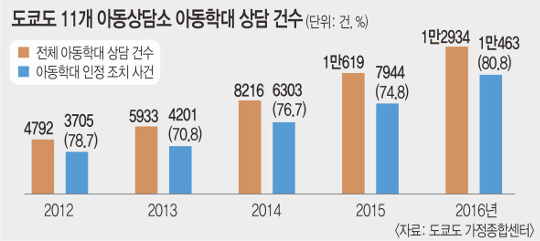

국민일보가 방문한 도쿄도 아동가정종합센터도 마찬가지였다. 2016년 도쿄도에 위치한 11개 아동상담센터에 접수된 아동학대 신고 건수는 1만2934건으로 5년 전(4792건)에 비해 3배 가까이로 증가했다. 실제 아동학대 행위로 인정돼 센터에서 조치를 취한 사건 수도 지난 5년간 매년 늘었다. 지난해 접수된 1만2934건 중 센터 차원에서 조치를 취한 사례는 1만463건으로 80.8%에 이른다.

아동상담소는 일본사회에서 아동학대 문제를 해결하는 최전방 기지 역할을 한다. 역할도 점점 중요해지고 있다. 지난해 6월에는 아동상담소가 학대 가정의 문제에 직접 개입할 수 있도록 아동복지법이 개정됐다. 사법기관인 가정법원이 아동상담소의 개입을 허락하는 방식이다. 아동상담소가 사법기관에 피해아동 일시보호 승인 심판을 신청하면 가정법원은 결정을 내리기 전에 먼저 보호자에게 생활 개선을 권고한다. 이후 부모를 아동상담소로 오게 해 자녀교육법을 가르치고 정기적으로 가정을 방문해 상황이 개선됐는지 점검한다.

야도이와 마사히로 도쿄도 아동가정종합센터 총무부장은 “과거 대가족 시대엔 이웃공동체가 있어 아이를 심하게 학대하면 이웃이 말렸지만 시대가 변하면서 그런 이웃이 사라졌다”며 “그 이웃의 역할을 대신하는 게 아동상담소”라고 설명했다.

도쿄=이형민 손재호 기자 gilels@kmib.co.kr

그래픽=이은지 기자