생존자들 재발에 대한 두려움과 2차암 발생할까 생각으로 불안

항암치료 때보다 체력 저하 심해 심리사 면담·식생활 교육 등 필요

42개월 세쌍둥이 엄마 A씨(37·경기도 고양)는 지난해 3월 오른쪽 가슴에 유방암 1기 진단을 받고 암이 있는 유방 부위를 제거했다. 8번의 항암과 10차례 방사선 치료도 연이어 받았다. 7개월간의 힘든 암 치료 중에도 세 아이의 끼니를 매일 챙길 정도로 씩씩하게 버텨냈다. 그의 일상이 삐걱거리기 시작한 것은 암 치료가 끝난 뒤였다. A씨는 “재발에 대한 두려움과 함께 다른 곳에 암이 또 생기지 않을까 불안해졌다”고 털어놨다. 항암치료 때보다 체력 저하도 심해 아무것도 하지 못하고 마냥 누워 있을 때가 많았다.

남편과 아이들에게도 매사 짜증이 심해졌다. 유방암의 경우 재발을 막으려면 운동과 식생활에 더 철저해야 한다는 얘기를 주치의로부터 들었지만 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 막막했다. 인터넷 환자카페에 들러 얻은 정보로 운동과 식이요법을 따라 해 봤지만 자신이 하고 있는 게 맞는지 궁금했다. 간혹 젊은층의 유방암에 대한 근거 없는 얘기들을 접할 땐 불안감이 더 커졌다. A씨는 “암으로부터 나 스스로를 지키고 돌보는 데 한계를 느낄 수밖에 없었다”고 했다.

A씨 사례는 대부분의 암 환자들이 겪는 과정이다. 대개 암 진단 후 수술과 항암, 방사선 치료를 받고 있는 사람들은 완치라는 뚜렷한 목표를 갖고 주치의와 정보를 공유하며 적극적으로 임한다. 하지만 적극적 암 치료를 다 끝냈거나 의학적 암 완치 기준인 5년이 지난 이들은 자신의 건강을 어떻게 관리해야 할지 잘 모르거나 소홀하기 십상이다. 한번 지나간 암이라 생각하고 방심할 수 있기 때문이다.

다행히 A씨는 지난 2월부터 국립암센터 내 암생존자통합지지센터의 여러 프로그램을 이용하면서 다소 안정을 찾았다. 매주 한 번 유방암 환자를 위한 운동 재활에 참여하고 영양 및 식생활 교육도 받는다. 임상심리사와 면담을 통해 매사에 부정적인 생각을 긍정적으로 바꿔가는 훈련을 받고 있다. A씨는 “엄마가 아프면 집안 전체가 힘든데 내 몸과 마음이 건강해지니 가족과의 관계가 좋아졌다”면서 “암 치료 후 문을 두드릴 수 있는 곳이 많아졌으면 한다”고 말했다.

암 생존자 관리 필요성 대두

지난해 말 발표된 암등록 통계에 따르면 2011∼2015년 암 발생자의 5년 생존율은 70.7%였다. 암에 걸려도 3명 가운데 2명 이상은 5년 넘게 산다. 암의 조기 발견과 치료 기술 발달 덕분이다. 암 생존율이 계속 높아지면서 암 생존자 관리와 돌봄 지원의 필요성이 대두하고 있다.

암 생존자는 좁은 의미로는 수술 항암 방사선 등 적극적 치료를 끝낸 환자를 지칭하지만 넓게는 암 진단 후 살아 있는 모든 암 환자까지 포함한다. 즉 암을 한 번은 겪은 경험자(유병자)를 포괄하는 개념으로 통용된다.

2015년 기준 국내 암 경험자는 161만1487명이다. 이들 가운데 암 진단 후 5년 초과 생존자는 절반에 가까운 49.4%(79만6427명)였다. 추적 관찰이 필요한 2년 초과∼5년 이하 생존자는 28.7%(46만2639명), 수술·항암 등 적극적 치료가 필요한 2년 이하 암 환자는 21.9%(35만2421명)였다.

삼성서울병원 암교육센터 조주희 교수는 4일 “암 환자는 힘들고 긴 치료 후에도 신체적·정신적 후유증 및 합병증의 고통과 함께 사회·경제적 어려움을 겪는 경우가 많아 일상생활이나 직장 복귀가 결코 쉽지 않다”고 말했다.

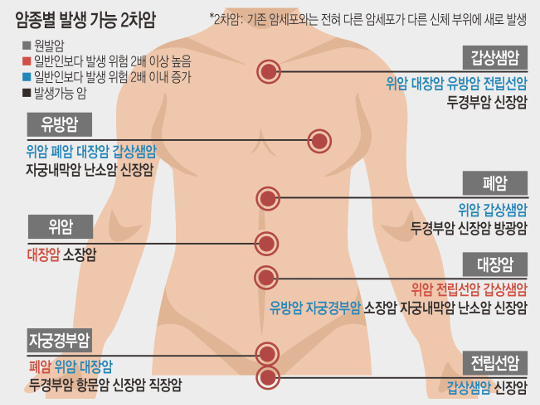

암 생존자들의 가장 큰 두려움은 암 재발과 2차암 발생이다. 특히 한 번 암을 겪은 사람에게 다른 암이 또 생길 위험은 암을 겪지 않은 사람보다 최대 4배 이상 높다. 2차암은 처음 생긴 암이 재발·전이되는 게 아니라 새로운 장기에 발생하는 것을 말한다.

음주 흡연 등 안 좋은 생활습관을 여전히 버리지 못하는 경우가 많고 처음 생긴 암 치료 과정에서 방사선 혹은 항암제에 의해 정상 세포가 손상될 수 있기 때문이다(암종별 발생 가능 2차암 그래픽 참조). 국립암센터 연구 결과 2001∼2013년 암 발생자 220만명 가운데 2차암 발생자는 약 4%에 달하는 것으로 추산됐다.

2차암 위험에도 인식 낮아

문제는 2차암 위험을 늘 안고 살지만 암 생존자들의 인식은 매우 낮다는 점이다. 암 치료 후 어떻게 건강관리를 하고 달라진 삶을 받아들여야 할지 혼란을 겪는 경우가 많다.

조주희 교수에 따르면 치료를 끝낸 326명의 암 경험자 대상 연구에서 2차암 검진을 받고 있는 환자는 절반에도 훨씬 못 미치는 37.7%에 불과했다. 처음 암 발생 부위(원발암) 외 장기에 대한 암 검사 비율은 유방암 46.4%, 자궁경부암 54.8%, 위암 31.5%, 대장암 28.5%에 그쳤다. 조 교수는 “암 생존자 상당수가 암 치료 후 주기적으로 시행하는 피 검사나 X선 검사로 몸의 모든 이상을 알아낼 수 있을 것으로 착각하고 있기 때문”이라고 설명했다.

국립암센터 암생존자지원과 김영애 과장도 “암 환자가 암 검진을 가장 멀리한다는 얘기가 있을 정도”라면서 “암 환자는 면역력이 약해 감염에 취약한데 독감 폐렴구균 대상포진 등 감염병 예방접종도 잘 안 맞는 편”이라고 지적했다.

암성 통증과 외모 변화, 2차암의 두려움 등 여러 스트레스로 인한 정신적 고통도 심하다. 암 치료 후 자존감과 기억력이 떨어지고 수면장애를 겪곤 한다. 일부 항암제는 우울증을 부르기도 한다.

암 환자에 대한 편견과 선입견도 사회 복귀의 또 다른 장벽이다. 지난해 5월 국립암센터가 만 19∼79세 일반인을 조사한 결과 ‘암 생존자들은 보호해야 할 사회적 약자다’(77.2%)라거나 ‘가족 중 암 생존자가 있는 사람과의 결혼을 피하고 싶다’(63.2%), ‘암 생존자와 같이 일하는 것은 피하고 싶다’(30.9%) 등의 응답이 높게 나왔다.

조 교수는 “사회적 편견, 직장에서의 배려·지원 부재, 암에 대한 환자 본인의 선입견 등이 직장 복귀의 장애물”이라면서 “암 환자 직장 유지에 대한 인식 변화를 위해선 암 환자뿐 아니라 모든 사람에게 정보를 제공할 필요가 있다”고 조언했다. 유럽과 미국 일본 등은 일찍부터 중앙정부와 민간단체가 협조해 암 치료 후 직장 복귀를 위한 제도적·사회적 지원을 하고 있다.

하지만 국내 암 관련 제도와 정책은 조기 검진과 예방, 치료에 따른 건강보험 보장성 강화에 초점이 맞춰져 있다. 암 생존자의 건강관리와 심리적·사회적 어려움을 도울 통합지지 체계는 이제 걸음마를 뗐다. 정부는 2016년 9월 확정한 ‘제3차 국가암관리 종합계획’에서야 암 생존자 통합지지 및 돌봄을 위한 구체적 정책 추진에 나섰고 지난해 하반기부터 실행에 들어갔다.

암 생존자 통합지지 시범사업 결과 첫 공개

보건복지부는 지난해 7∼12월 국립암센터와 6개 지역암센터(화순전남대·충북대·경상대·강원대·제주대·전북대병원)에서 암 생존자 통합지지 시범사업을 처음 시작했다. 주치의 의뢰나 시범사업 참여 기관 직접 방문을 통해 간호사와 상담한 뒤 참여할 수 있다. 대상으로 선정되면 전담 간호사와 영양사 사회복지사 임상심리사 등 전문가로부터 영양·식사 교육, 정서 지지, 운동 재활, 암 치료 후유증 및 2차암 검진, 사회·경제적 어려움 지원 등 서비스를 무료로 제공받는다.

국립암센터가 처음 공개한 6개월 시범사업 결과 802명의 암 환자가 서비스 혜택을 받았다. 유방암(41.3%) 소화기암(34.1%) 환자가 많았다. 연령별로는 50∼70대가 79.4%를 차지했다. 평일 낮시간대 이용하기 어려운, 직업 있는 남성 생존자의 참여율은 낮았다. 집중 관리군 661명의 경우 서비스 제공 3개월 후 평가했을 때 스트레스 불안 우울 등 전 항목에서 초기 평가보다 상태가 개선됐다. 전반적 서비스 만족도는 4.42점(5점 척도)으로 상당히 높았다.

조 교수는 “암 치료 후 생존기간이 긴 소아암이나 청소년 및 젊은층의 성인암(17∼40세) 생존자 관리에 대한 고민이 특히 필요해 보인다”고 했다. 또 “발생률과 생존율이 높은 유방암 대장암 전립선암뿐 아니라 폐암 간암 같은 생존율 낮은 암종의 생존자 참여율도 높여야 한다”고 조언했다.

일각에선 암 생존자의 접근성을 획기적으로 높이려면 국내 암 치료의 70% 이상을 맡고 있는 이른바 ‘빅5 병원’(서울대·삼성서울·서울아산·세브란스·서울성모병원)의 참여를 유도해야 한다는 목소리가 나온다.

정부는 2020년까지 이 사업을 12개 모든 지역 암센터로 확대할 계획을 세워놓고 있다. 국립암센터 김영애 과장은 “지역사회에서 모든 암 생존자가 서비스 받을 수 있도록 지역 보건소와의 연계를 추진하고 민간 의료기관 참여를 위한 ‘의료 수가(서비스 대가)’ 제공 방안도 검토하고 있다”고 말했다. 또 “암 생존자의 원활한 학교·직장 복귀를 지원하기 위해 교육부와 고용노동부 등 다부처 태스크포스(TF) 구성도 준비 중”이라고 밝혔다.

글·사진=민태원 기자 twmin@kmib.co.kr