리처드 용재 오닐의 ‘앙상블 디토’ 아이돌 마케팅·파격적 선곡 등

젊은 클래식 축제로 대중화 성공… 내일부터 서울·안산서 공연

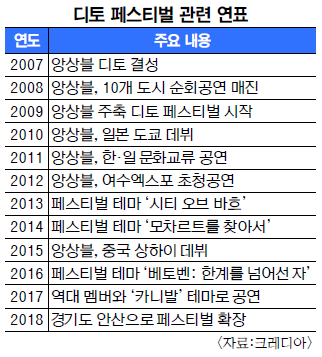

젊은 클래식 축제 ‘디토 페스티벌’이 올해 10회째를 맞았다. 2009년 앙상블 디토(ditto)를 주축으로 시작한 이 축제는 20∼30대 젊은 여성을 대거 청중으로 끌어들이면서 클래식계에도 ‘오빠’들을 탄생시켰다. 올해 페스티벌은 7∼23일 서울 서초구 예술의전당과 송파구 롯데콘서트홀, 경기도 안산문화예술의전당에서 열린다.

앙상블 디토 리더이자 디토 페스티벌 음악감독인 비올리스트 리처드 용재 오닐(40)은 4일 서울 서초구 한 호텔에서 국민일보와 가진 인터뷰에서 “특별한 소수가 아닌 모두를 위한 음악 축제를 만들고 싶었고, 그간 어느 정도 성과를 낸 것 같다”며 “올해는 음악 자체에 집중한다는 의미로 ‘Be the Original’을 주제로 정했다”고 설명했다.

디토는 오닐이라는 클래식 스타에게서 출발했다. 그는 6·25전쟁 고아였던 한국인 어머니와 어머니를 미국으로 입양한 아일랜드계 조부모 손에서 자랐다. 이런 삶이 2004년 한 방송을 통해 알려지면서 유명해졌다. 오닐은 “처음엔 혈연을 찾으러 한국에 왔지만 앙상블 디토 활동을 하면서 음악으로 연결된 가족을 만난 것 같다. 기쁘고 감사하다”며 웃었다.

오닐은 소속사인 크레디아의 제안으로 2007년 프로젝트 앙상블 디토를 결성했다. 디토는 이탈리아어로 ‘동감’이란 뜻이다. 대중들이 공감하는 클래식 음악을 하겠다는 취지다. 현재 멤버는 오닐 외에 다니엘 정(바이올린) 유 치엔 쳉(바이올린) 문태국(첼로) 김한(클라리넷) 스티븐 린(피아노)이다. 처음엔 앙상블에 대해 회의적인 반응이 많았다. 그때만 해도 유명 연주자의 독주회나 대형 오케스트라 초청 공연 정도가 주목받았기 때문이다.

크레디아는 젊은 관객을 모으기 위해 팝 엔터테인먼트의 마케팅 기법을 과감하게 도입했다. 이강원 크레디아 이사는 “미국 유명 패션 화보 촬영팀을 섭외해 연주자 프로필 사진을 찍고 공연 홍보를 위해 뮤직비디오를 따로 찍었다”고 소개했다. 공연 포스터는 영화 포스터처럼 강렬한 인상을 줬고 뮤직비디오는 SNS를 통해 활발하게 공유됐다.

앙상블 디토가 초기에 내놓은 공연 레퍼토리는 차이콥스키의 ‘호두까기 인형’처럼 친숙한 곡들이 많았다. 앙코르 곡은 인기 드라마 ‘하얀거탑’ 수술 장면에 나오는 OST ‘비 로제트(B Rossette)’였다. 사실 당시 멤버였던 피아니스트 임동혁(34)이 이 곡을 제안했을 때 다른 멤버들이 보인 반응은 경악에 가까웠다고 한다. 클래식 전문 공연장에서 드라마 OST를 연주한 전례가 없었기 때문이다.

하지만 클래식이 어렵고 고리타분하다고 생각하던 젊은이들은 이런 레퍼토리에 열광했다. 2008년 앙상블 디토의 10개 도시 순회공연 매진에 이어 2009년 디토 페스티벌 리사이틀도 모두 매진됐다. 공연계 한 관계자는 “디토 페스티벌의 초반 인기몰이는 잘생긴 젊은 아티스트를 앞세워 아이돌 스타와 같은 팬덤을 형성하고 쉬운 레퍼토리로 대중에게 다가간 것”이라고 분석했다.

디토 페스티벌은 클래식 무대에 새로움도 불어넣었다. 2010년부터 미디어 아티스트와 함께 퍼포먼스를 결합한 화려한 무대를 연출했고, 이듬해부턴 현대음악을 소개해왔다. 신인도 꾸준히 발굴했다. 디토 페스티벌은 신인 연주자와 새로운 청중을 끌어들이면서 클래식계에 활력을 불어넣었다.

하지만 앞으로 계속 확장되기 위해서는 대중성을 잃지 않으면서도 음악성을 추구해야 한다는 지적이다. 음악평론가 황장원은 “디토 페스티벌과 함께 성장한 젊은 청중들이 있고 레퍼토리 수준도 점점 높아지고 있다”며 “그동안 음악 외적 요소로 대중들을 끌어들인 측면이 강했다면 앞으로는 음악적 지향점까지 고려하면서 균형을 찾아가야 한다”고 조언했다.

강주화 기자 rula@kmib.co.kr