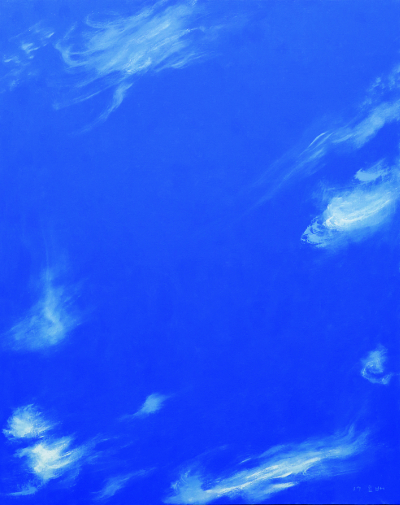

저 파란 하늘은 대체 뭐란 말인가. 하늘만 들어찬 2m 높이의 대형 캔버스. 쥐어짜면 파란 물감이 주르륵 흐를 것 같은 맑음의 극치. 깃털 같은 구름이 사선으로 듬성듬성 스쳐가, 지난해 가을날, 고개를 젖혀 저 하늘을 마주했을 화가의 뺨에 스치던 바람의 감각이 느껴질 정도다.

이 작품 ‘천고(天高·2017년 작)’만 따로 떼놓고 봤다면 우리가 아는 그 ‘제주 작가’ 강요배(66)의 작품이라곤 생각 못했을 거다. 그만큼 낙향 이후 26년간 그려온 제주 풍광, 그러니까 두터운 마티에르의 짙고 어두운색으로 특징지어지던 이전 표현방식과 달라서다. 대개 그의 화폭엔 비바람이 거셌다. 작가 말마따나 ‘미친 바람’이다. 천지는 분간이 안 되고, 바다는 포효했고, 하늘엔 먹구름이 끼었다.

강요배 개인전 ‘상(象)을 찾아서’전이 서울 종로구 학고재갤러리에서 열리고 있다. 2016년부터 그려온 신작이 풍성하다. 여전히 캔버스 표면은 현무암처럼 거무튀튀하다. 일반적인 붓만으론 안 돼 빗자루나 말린 칡뿌리로 칠한다는 작가. 때로는 종이를 구기거나 서너 겹 접어 만든 붓으로 물감을 문지른 캔버스 표면은 ‘육지 것들’과는 다른 제주 특유의 지형적 경치를 넘어 상처를 품은 역사적 풍광까지 빚어낸다.

그런데, 몇 점은 색이 밝아지고 화면도 말끔하다. 가을날 마당에 나부끼는 홑이불처럼 얇아진 하늘. 도대체 무슨 변화가 있었던 것일까.

“홀가분했다….”

지난달 25일 개막일에 만났을 때였다. 깡말라서 눈빛이 더 형형하게 느껴지는 작가는 “그 하늘이 오랜 세월 그렇게 있었는데, 그동안은 그걸 보지 못한 거라…”며 쑥스러운 듯 말했다. 그 홀가분함을 이해하기 위해서는 그에게 따라붙는 ‘4·3의 작가’라는 타이틀을 살펴볼 필요가 있다.

4·3사건이 진행 중이던 1952년 제주에서 태어난 작가는 서울대 미대 회화과를 졸업했다. 이후 교사, 출판사 직원 등으로 일하며 작업을 병행하다 불혹인 1992년 귀향했다.

“그냥 갈 순 없잖아요(웃음).”

농담하듯 내뱉은 그 말에서 4·3사건이 갖는 어쩔 수 없는 무게감이 읽혔다. 1980년 출범한 미술운동 그룹 ‘현실과발언’의 동인으로 사회참여적인 미술을 했으나 4·3사건을 끌어안은 것은 1989년부터다. 제주 출신 소설가 현기영이 신문에 연재한 장편 ‘바람 타는 섬’ 삽화를 그린 것이 계기가 됐다.

“그때에 이르러서야 나는 4·3을 생각했다. 알 수 없는 공포의 장막, 저 너머에 있는, 내 고향 제주. 그 섬에 무슨 일이 있었던가?”(화집 ‘동백꽃 지다’)

그리하여 그는 1992년 학고재갤러리에서 가진 개인전 ‘동백꽃지다-제주 민중항쟁사’에 이 사건을 소재로 한 드로잉과 유화 50여점을 내놓을 수 있었다. 4·3사건은 1947년 3·1절 경찰 발포사건으로 시작해 1954년 9월 21일 한라산 입산 금지령이 풀릴 때까지 제주도에서 발생한 무장대와 토벌대 간의 무력충돌과 토벌대의 진압 과정에서 무고한 주민이 희생당한 사건으로 정의된다. 집집마다 제삿날이 같아진 이 비극적 사건은 그의 손끝에서 ‘경찰에 항의하는 제주도민들’ ‘입산’ ‘죽창을 깎다’ ‘자식을 묻는 아버지’ 등 생생한 기록화 같은 사실주의 역사화로 탄생했다.

덕분에 귀향이 떳떳할 수 있었다는 강요배 작가. 제주 한림읍 귀덕리 한라산 자락에 정착해 살아가는 그의 눈에 들어온 건 제주의 풍경이다. 주변을 쏘다니며 만나는 산과 바다와 땅, 그 땅에서 나는 풀과 나무….

“관찰 체험을 심적으로 여과하면서 그것을 의미 있는 무엇으로 지니고자 한다.”(도록에 쓴 ‘사물을 보는 법’).

그러고 보면 화폭 속 제주 풍광은 4·3사건을 짐처럼 짊어지고 중년과 장년을 지나온 작가의 마음을 통과한 ‘심상의 풍경’이다. 참혹한 비극 속에서 살아남고도 반공시대에 빨갱이로 몰려 또다시 피해자가 될까 두려워하며 살아갔던 제주의 땅. 걷히지 않은 역사의 장막 탓에 풍경은 밝아질 수 없었을 것이다.

그런데 왜 이번엔 화면이 밝아졌냐고 재차 물어도 작가는 “했던 걸 계속하는 건 재미가 없잖아”라며 눙친다. 하지만 확실히 4·3사건을 둘러싼 분위기는 달라졌다.

문재인정부 들어서 과거사 재조명이 활발해지고, 올해 70주년 추념식 행사에는 문 대통령이 고 노무현 전 대통령 이후 12년 만에 참석했다. 그래서 홀가분해졌고, 파란 하늘도 눈에 들어온 건 아닐까.

문득 저 하늘이 1992년 작 ‘한라산 자락 사람들’ 속 하늘과 닮아 있다는 생각이 들었다. 1948년 5월 10일 남한만의 단독 선거를 거부하며 한라산 자락에 끊임없이 모여들고 있는 사람들. 분단이 아닌 통일된 한반도를 꿈꾸는 사람들의 바람을 담아낸 작품이라는 해석이다. 그 작품이 ‘상상된 하늘’이라면 이번 것은 심상을 통과하며 ‘감각한 하늘’이다. 사상 첫 북·미 정상회담으로 종전을 향해 쾌속 질주하는 작금의 한반도 상황이라면 작가의 제주 풍광은 점점 밝아질 것 같다.

학고재갤러리는 4·3사건 역사화를 한자리에 모은 ‘메멘토, 동백’전(22일∼7월 15일)을 후속으로 갖는다.

손영옥 선임기자 yosohn@kmib.co.kr