1급 지체장애인이면서 변호사인 김원영(32)씨는 2010년 펴낸 ‘나는 차가운 희망보다는 뜨거운 욕망이고 싶다’의 끄트머리에 이렇게 적었다. “앞으로 내게 다시 무엇인가를 쓸 기회가 온다면 나는 증언을 넘어 변론을 하고자 한다. 그 변론이 옹호하고자 하는 것은 바로 나의 몸, 당신의 몸, 내 친구들의 몸 그리고 우리 모두의 몸이 가진 자유가 될 것이다.”

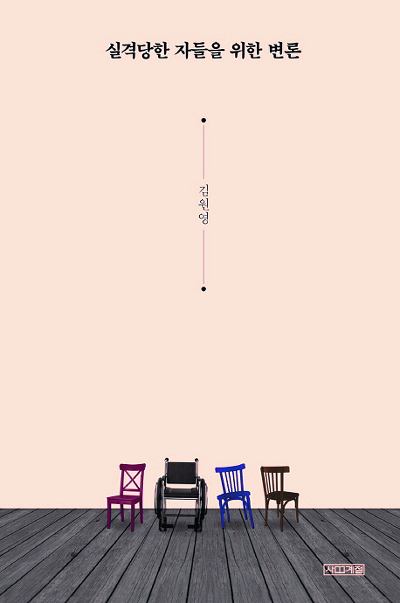

그리고 8년이 흐른 최근에서야 당시 그가 공언한 후속작이 세상에 나왔다. ‘실격당한 자들을 위한 변론’은 장애나 가난이나 볼품없는 외모 탓에 세상에서 ‘실격당한 자들’이 돼버린 이들에게 바치는 감동적인 응원가다. 동시에 ‘실격당하지 않은 자들’에게 부끄러움을 가르치는 근사한 교과서이기도 하다.

저자의 학식과 필력과 경험담이 한데 어우러진 역작이다.

인상적인 부분이 한두 군데가 아니다. ‘실격당한 자들’이라고 할 수 있는 소수자들은 연극적인 삶을 살아야 한다. 수치 모욕 차별 배제의 상황을 마주할 때면 아무렇지 않은 듯 행동해야 한다. 상대방 역시 마찬가지다. 소수자를 존중하는 뉘앙스를 풍겨야 한다.

그런데 이걸 가식이나 위선이라고 할 수 있을까. 저자는 이런 때를 “인간의 존엄성이 가장 극명하게 빛나는 순간”이라고 규정한다. 카페에서 발달장애아동이 시끄럽게 떠들 때 모른 척하는 것, 시한부 선고를 받은 친구 앞에서 시답잖은 농담을 주고받는 것도 마찬가지다. 이런 연극적 상황이 모두 “인간 존엄을 구성하는 퍼포먼스”라는 게 저자의 설명이다.

뾰족하게 벼린 문장 탓에 책장을 넘기는 내내 가슴 한쪽이 저릿할 것이다. 저자는 실격당한 사람들이 “온전한 자신의 모습 그대로 공동체에 통합될 수 있어야 한다”고 말한다.

그러면서 말미엔 이런 글을 남겼다. “우리는 나를 존중하는 상대방을 보고 그를 더 존중하게 되고, 나를 존중하는 법률을 보고 그러한 법의 지배를 기꺼이 감내한다. 그 과정에서 우리는 궁극적으로 나를 더 깊이 사랑하고 관용하게 된다. 따라서 우리는 존엄하고, 아름다우며, 사랑하고 사랑받을 가치가 있는 존재인 것이다. 누구도 우리를 실격시키지 못한다.”

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr