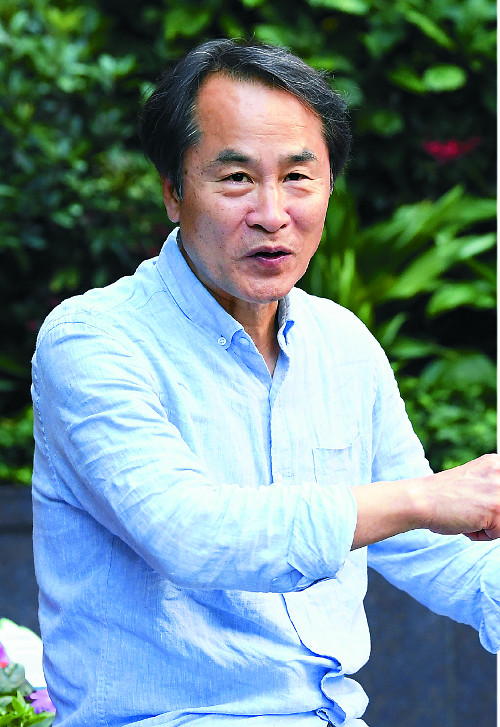

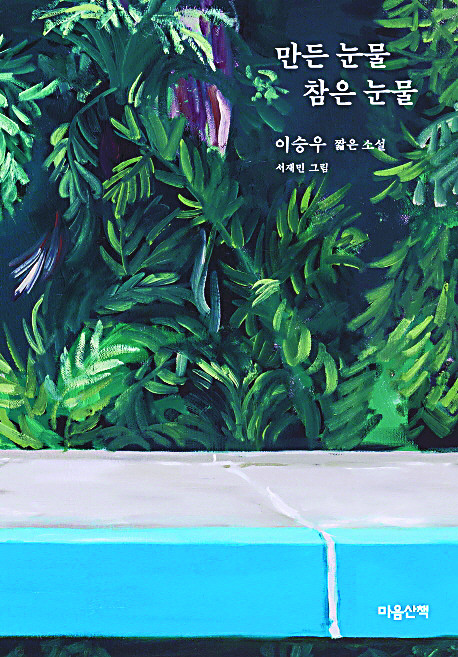

한국 문단에서 우화(寓話)를 가장 잘 쓸 수 있는 작가를 찾아보라고 한다면 아마 그가 첫손가락에 꼽히지 않을까. 오래전부터 관념적이고 우의적인 작품 세계를 구축해온 소설가 이승우(59·사진). 그는 “읽는 사람마다 각기 다른 것을 읽게” 하는 작가라는 이야기를 들어왔다. 이승우가 우화를 닮은 짧은 소설 27편을 묶은 ‘만든 눈물 참은 눈물’(마음산책)을 냈다.

프랑스 남부 엑상프로방스에서 안식년을 보내다 잠시 귀국한 그를 최근 서울 종로구 한 카페에서 만났다. 감기에 걸렸다고 했지만 안색은 밝았다. 이승우는 “거의 20년 전에 발표한 것부터 얼마 전에 쓴 작품도 있다. 예전 작품들은 다 다시 손질했다”고 소개했다. 왜 짧은 이야기를 쓰게 됐을까.

“내가 좋아하는 톨스토이는 지상의 참된 삶에 대한 성찰을 민화 형식의 짧은 소설로 만들었다. 카프카는 실존의 아이러니를 우화 형식으로 담았다. 두 사람이 제기하는 진지한 질문과 답을 얻기 위한 성실한 탐구가 매력적으로 보였다. 두 사람을 따라 도전해 봤다. 이 작품들은 소설과 에세이의 중간 형태”라고 소개했다.

실제 이 책에는 카프카의 질문을 닮은 소설도 있고 톨스토이의 대답을 떠올리게 하는 이야기도 있다. ‘근로자’ 속 ‘그’는 모든 것을 대여하는 가게에서 개를 빌려 매일 구걸을 한다. 그는 일과를 마친 뒤 개를 반납하면서 다음 주엔 월요일이 아닌 화요일에 오겠다고 한다. “월요일이 근로자의 날이기 때문에 쉰다”면서.

이 작품은 프랑스에서 썼다. “엑상프로방스엔 구걸하는 사람이 많다. 소설 속 ‘그’처럼 매일 일정한 시간, 장소에 있다. 근데 나보다 훨씬 좋은 옷을 걸치고 신을 신었다. 별로 수치스러워하지 않는다. 그들을 보면 구걸이 일처럼 보이고 그들은 노동자로 보인다. 노동이 무엇인지, 직업이란 건 뭔지 묻고 싶어지더라”고 했다.

‘집 이야기’는 ‘부자’와 ‘목수’가 집을 짓는 얘기다. ‘부자’는 자기 혼자 살 크고 웅장한 집을 지으려다 완성도 못한 채 초라하게 세상과 작별한다. 반면 ‘목수’는 집 없는 다른 사람들이 살 집을 지으면서 마을을 이뤄간다. 톨스토이의 단편 ‘사람은 무엇으로 사는가’를 떠올리게 하는 이 작품은 좋은 집이 무엇인가에 대한 암시를 담고 있다.

이승우는 “사실 많은 사람들이 자기 집을 갖기 위해 아등바등 살아간다. 집을 위해 돈과 시간을 모두 바친다. 근데 좀 떨어져서 생각해보면 그런 삶은 화려하고 넓은 집에 갇혀버린 이 ‘부자’와 다를 게 없다는 생각이 든다. 집을 위해 평생을 거는 삶이 얼마나 비참한 인생인지 얘기하고 싶었다”고 했다.

이렇게 분명한 메시지를 담은 이야기도 있지만 표제작 ‘만든 눈물 참은 눈물’처럼 운다는 행위의 아이러니를 그린 모호한 소설도 있다. 프랑스에서는 성경 창세기를 모티브로 한 연작 소설을 쓰고 있다. 난민에 대한 고민을 담은 이야기도 엮어가고 있다. “제주도에 온 예멘 난민 상황도 살펴보려 한다”고 했다.

지난 1월부터 프랑스에 머무르며 본 한국은 어땠는지 궁금했다. “‘미투 운동’(#MeToo·나도 당했다)이 한창일 때 갔는데 조금 있으니까 남북 정상회담이 열리더라. 얼마 전엔 북·미 정상회담이 열렸고…. 한국은 정말 역동적인 나라란 생각이 든다. 놀라운 사건이 더 놀라운 사건으로 묻히는 곳이다.”

그는 연말까지 프랑스에 머무르며 작업 중인 소설을 마무리할 계획이다.

글=강주화 기자, 사진=김지훈 기자