제주 한림읍 하현용(떨기나무공동체) 목사 집으로 예멘 난민 자말(43)씨 가족이 들어온 건 지난 11일이었다. 부인과 딸 5명을 포함한 7명의 대가족이었다. 하 목사는 지낼 곳을 찾아 떠돌다 노숙까지 할 상황에 처한 자말씨 가족에게 기꺼이 자신의 집을 내줬다. 한 지붕 두 가족의 동거는 그렇게 시작됐다.

자말씨 가족은 하 목사 집 방 하나를 썼다. 7명이 누워 자기에 충분한 공간이었다. 무슬림이 하루 5번 하는 기도도 이곳에서 했다. 자말씨를 제외한 다른 가족들은 대부분 시간을 이 방에서 보냈다. 이 방에서 벗어나는 데는 어느 정도 시간이 필요했다.

적응 기간이 필요했던 건 하 목사 가정도 마찬가지였다. 자말씨 가족은 라마단 기간 낮과 밤을 바꿔 생활했다. 낮 시간 대부분을 잠으로 보냈고 밤에 활동했다. 너무 다른 생활 패턴에 하루는 하 목사 가족들이 다른 곳에서 자기도 했다.

서로에 대한 무지로 생긴 어려움들은 시간이 지나며 해결됐다. 하 목사는 자말씨와 대화를 많이 나눴다. 그는 예멘에서 농림수산부 장관 비서실 소속 공무원이었다. 졸업은 하지 못했지만 수도 사나의 한 대학에서 경제학을 전공한 엘리트였다. 그런 그가 고향을 떠난 건 가족의 안전 때문이었다. 내전 중인 예멘에서는 언제 포탄이 날아올지 모른다는 두려움에 떨며 살았다. 목숨을 잃은 지인도 많았다. 자말씨는 2012년 예멘을 탈출해 말레이시아로 갔다.

자말씨는 왜 이슬람 국가인 말레이시아를 떠나 한국으로 왔을까. 난민법이 없는 말레이시아에선 평생 불법체류자 신분에서 벗어날 수 없었다. 직장을 구하지도 딸들이 정규 교육을 받을 수도 없었다. 안전과 자녀 교육, 자말씨 가족이 낯선 한국 땅으로 온 이유였다.

자말씨는 수시로 제주출입국외국인청에 전화를 걸어 서울로 갈 수 있는지 물었다. 아무래도 서울이 난민을 위한 교육 시스템이 잘 갖춰져 있기 때문이다. 그러나 돌아오는 대답은 기다리라는 것이었다. 정부는 예멘인들의 난민 신청이 급증하자 지난 4월 30일 예멘인을 포함한 모든 난민 신청자의 체류지를 제주도로 제한했다.

두 아이를 둔 하 목사는 자말씨의 마음을 이해할 수 있었다. 자말씨 가족을 위해 집에서 한국어 수업을 열었다. 다들 더듬거리면서도 열심히 배웠는데 특히 자말씨의 9살 막내딸은 습득 속도가 빨랐다. 그에겐 하 목사의 둘째 아들이 선생님 역할을 했다. 낯가림도 없이 늘 붙어 다니며 알아들을 때까지 같은 말을 반복해줬기 때문이다.

한림읍에서 자말씨 가족은 눈에 띄는 편이 아니었다. 이곳은 읍내에 할랄 푸드를 파는 곳이 있을 정도로 무슬림이 많다. 인도네시아나 베트남 등지에서 온 외국인 노동자들이 많은데도 예멘인에 대한 시선은 유독 곱지 않았다. 인종차별적 발언도 난무했다. 하 목사도 비난에 시달렸다.

하 목사는 “예멘 난민을 두고 잠재적 범죄자나 취업을 위한 위장입국자라고 비난하는 이들이 많다”면서 “하지만 2주 동안 같이 살아 본 자말씨 가족은 도움이 절실하게 필요한, 우리와 같은 사람이었다”고 말했다. 이어 “예멘 난민 수용에 찬성 입장도, 반대 입장도 아니지만 그들이 도움을 필요로 해 도왔을 뿐”이라고 덧붙였다.

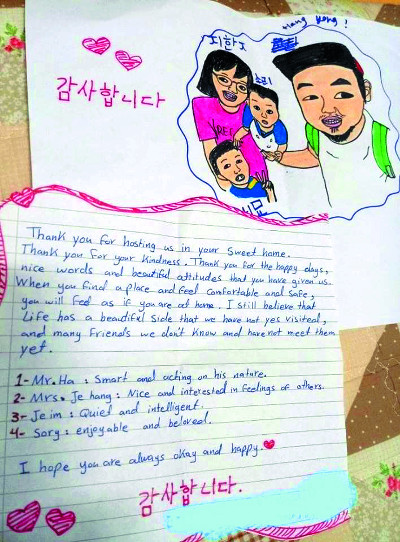

자말씨 가족은 지난 28일 다른 곳으로 거처를 옮겼다. 그간 쌓인 정 때문인지 모두 이별을 아쉬워했다. 자말의 12살 넷째 딸은 눈물을 참지 못했다. 하 목사 아내가 그를 껴안자 봇물 터지듯 눈물을 왈칵 쏟아냈다. 자말씨 가족들은 하 목사 가족에게 편지를 남겼다. 편지엔 또박또박한 글씨의 한글로 ‘감사합니다’라고 적혀 있었다.

제주=황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr