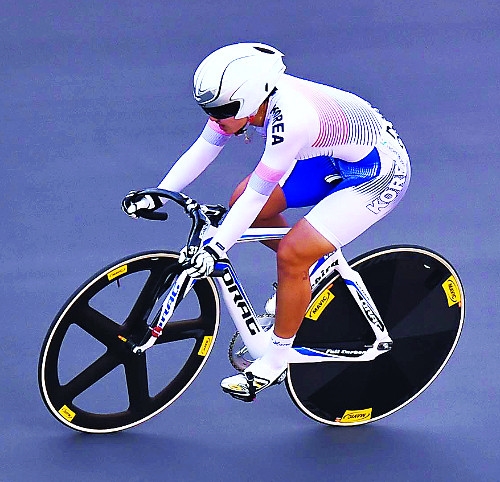

한국 사이클 단거리의 간판 이혜진(26·사진)은 2016년 리우데자네이루올림픽을 마친 뒤 반년가량은 자전거를 쳐다보기조차 싫었다고 한다. 속도를 끌어올리던 경륜 예선 라운드 막판, 바로 앞에서 달리던 선수가 넘어지면서 이혜진은 리듬을 잃었다. 올림픽 메달이 기대됐던 이혜진이지만 조5위에 머물며 결승에 나가지 못했다.

2010년 한국 사이클 역사상 첫 주니어 금메달을 안겼던 그였기에 아쉬움은 컸다. 그가 경기 뒤 남긴 말은 “이번이 마지막이라 생각했다. 운도 실력이다”였다.

그랬던 이혜진이 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 다시 출발선에 선다. 이혜진은 17일 국민일보와의 인터뷰에서 “아시안게임에서는 아직 개인 종목 메달이 없기 때문에, 꼭 따고 싶다”고 했다. 그의 아시안게임 목표는 스프린트, 단체스프린트, 경륜 3종목에서 모두 메달을 목에 거는 것이다.

과한 목표가 아니다. 이혜진은 “아시안게임 전초전 격인 아시아선수권에서 경기력이 예전보다 좋아졌음을 느꼈다”고 스스로를 평가했다. 중국과 홍콩 선수들을 보며 절감하던 실력 격차가 이제는 크게 느껴지지 않는다고 한다.

실제 이혜진은 점점 강해지고 있다. 올 들어 여자 200m 스프린트에서 10.76초라는 한국신기록을 썼다. 500m 독주까지 합치면 그가 새로 쓴 한국신만 13개(주니어 시절 1개 포함)다. 최근 컨디션은 최고조다. “다치지 말고 경기감각만 점검하자”는 목표로 이달 초 나간 2018 재팬컵 대회에서는 스프린트 3위를 기록했다.

비결은 관록과 여유다. 이혜진은 “어렸을 때에는 무작정 사이클을 많이 탔다”고 했다. 그는 훈련 뒤 몰래 개인훈련을 하며 사이클을 떠나지 않는 선수였다. 하지만 리우올림픽의 비운을 겪은 뒤에 많은 것이 바뀌었다. 이제는 쉴 땐 쉬며 스트레스를 관리하고, 멘털 훈련을 병행한다.

이혜진이 생각하는 단거리 사이클의 매력은 ‘간발의 차’다. 이혜진은 “1000분의 1초를 두고 다투는 것이 선수에겐 스트레스면서도, 동시에 멋지다”고 말했다. 그는 “사이클도 쇼트트랙의 ‘날 들이밀기’처럼 결승선 통과 때 ‘던지는 동작’이 있다”고 말했다. 가끔은 자전거 바퀴 두께 하나만큼의 차이로 순위가 갈리는데, 골인하는 선수들은 그 차이를 인식한다고 한다.

충북 진천 국가대표선수촌에서의 훈련은 엄청나게 고되다. 이혜진은 “어렵게 눈을 뜬 뒤 운동을 하고, 식사하고, 또 운동하는 것의 반복”이라고 말했다. 벨로드롬의 실내 훈련은 물론 선수촌의 오르막을 쉼 없이 주행해야 한다. 전신운동인 사이클인 만큼 스쿼트 등 웨이트트레이닝도 소홀히 할 수 없다.

그 가운데서도 가장 힘든 것은 무산소 파워 트레이닝인 ‘와트 바이크’다. 이혜진은 “저항이 걸리는 자전거를 타는 것인데, 훈련 뒤에는 내 다리가 내 것이 아니었으면 좋겠다는 생각이 들 정도”라고 말했다.

이혜진은 아시안게임을 계기로 사이클에 대한 관심이 높아지기를 희망한다. 그는 “자전거도로에 나가면 ‘사람들이 정말 많이 자전거를 타는구나’ 하며 놀라곤 한다”며 “하지만 사이클 선수를 아느냐고 물으면 대답은 늘 랜스 암스트롱이었다”고 말했다. 이혜진은 “참여율이 높은 스포츠인 만큼 좋은 성적으로 관심을 불러 일으켜 보겠다”고 다짐했다.

그는 아시안게임을 앞두고 하상욱 시인의 “누구도 가지 않던 길이 열리면 누구나 가려하는 길이 되더라”는 시구를 본인의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 올렸다. 이혜진은 “내가 왜 아무도 없는 길 위에 혼자 있을까 하고 괴로워했던 때가 있었다”고 말했다. 그의 선수생활은 홀로 신기록을 경신하는 일의 연속이었다. 그는 “내가 달린 뒤에는 누군가에겐 순탄한 길이 돼 있으리라고 생각한다”고 덧붙였다.

이경원 기자 neosarim@kmib.co.kr