‘은행이 대출금리를 부당하게 책정했다.’ 최근 금융감독원의 점검 결과 발표에 금융소비자들은 분노했다. 애초부터 대출 시장은 ‘기울어진 운동장’이었다는 성토가 잇따랐다. 조금이라도 낮은 금리로 돈을 빌리려고 발품을 팔고, 우대금리를 받으려고 은행원과 밀고 당긴 게 모두 헛수고였다는 허탈감은 마음에 깊은 상처를 남겼다.

은행들은 억울함을 호소한다. 한 은행의 대출담당 직원은 “금리를 높게 받는다고 은행에서 표창 주는 것도 아니다”며 “요즘 고객은 이미 은행별 금리를 다 비교하고 온다. 대출 시장의 ‘갑’은 은행이 아니라 대출자”라고 했다.

겉으로 보기에 대출 시장은 판매자와 구매자 모두 만족하지 못하는 시장이다. 금융 당국은 은행들이 대출금리를 합리적이고 투명하게 산정하도록 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다. ‘합리적 대출금리’는 무엇일까. 은행의 ‘영업 마진’인 가산금리는 투명하게 공개될 수 있을까. 살짝 엿본 금리의 세계는 비밀과 숫자의 미로다. 금융소비자는 기본적으로 불리할 수밖에 없다.

알 수 없는 ‘금리의 세계’

“무직일 때 대출금리가 연 14%였는데, 회사에 다녀도 왜 내려가질 않는 겁니까.” 경기도 수원에 사는 김모(58)씨는 마이너스통장 금리가 어떻게 책정됐는지 12년이 흐른 지금까지도 모르겠다고 했다. 김씨는 2006년 한 은행에서 마이너스통장을 만들었다. 당시 자동차 회사에 다니고 있던 김씨는 연 8%에 돈을 빌릴 수 있었다. 얼마 후 회사를 그만두자 금리는 14%까지 치솟았다.

김씨는 2012년 중소기업에 재취업했다. 연봉은 3500만원 정도였다. 은행에 “대출금리를 낮춰 달라”며 재직증명서, 근로소득원천징수영수증을 제출했다. 그런데도 대출금리는 ‘연 14%’에서 요지부동이었다.

김씨는 은행 지점을 찾아가 “왜 14%인지 근거 서류를 달라”고 했다. 지점에선 “개인정보라 줄 수 없다”고 거부하다 김씨의 요구가 이어지자 “필요하면 본점에서 직접 받으라”고 했다. 본점에 연락하니 “해당 지점에 요청하라”고 되돌려 보냈다.

입씨름에 지친 김씨는 같은 은행에서 일반 신용대출을 받았다. 대출금리는 연 10.2%로 책정됐다. 그 돈으로 마이너스통장 잔액을 다 갚았다. 김씨는 내지 않아도 될 이자를 냈다는 생각에 화가 나 금감원에 신고했다. 금감원에선 “대출금리 산정 근거 서류를 제출해 달라”는 답변이 왔다. 김씨는 27일 “은행에서 서류를 안 주는데 어떻게 하느냐”며 “너무 억울해서 소송이라도 하고 싶은 심정”이라고 토로했다.

가산금리의 비밀

김씨의 대출금리는 어떻게 산정됐을까. 일단 구성요소는 3가지다. 먼저 ‘고정비’에 해당하는 기준금리다. 외부에 공표되는 코픽스(COFIX·국내 8개 은행 자금조달비용지수) 금리, CD(양도성예금증서) 금리, 금융채(6, 12개월) 금리 등이 해당된다. 일종의 원가인 셈이다.

여기에 가산금리가 붙는다. 은행이 수익을 얻기 위해 확보하는 ‘마진’이다. 직원 인건비나 전산 운영비 등 업무원가에 교육세(0.5%), 보증기관 출연료 등 법적 비용이 더해진다. 유동성프리미엄, 신용프리미엄 등 은행의 손실예상 비용도 반영된다. 은행별 경영 전략에 따라 결정된 ‘목표이익률’도 추가된다.

우대금리는 ‘할인 항목’이다. 은행마다 아예 기준을 세워둔다. 급여이체 실적이 있으면 0.7% 포인트, 자동이체 3건 이상 거래가 있으면 0.2% 포인트를 깎아주는 식이다. 기준금리에 가산금리를 더하고 우대금리를 빼면 대출금리가 결정되는 것이다.

가산금리를 결정하는 건 ‘신용도’와 ‘담보’다. 각각 신용대출과 담보대출에 적용된다. 신용도는 해당 은행 거래 실적과 외부 신용평가사의 신용등급을 복합 적용해 산출한다. 외부 신용등급이 1등급이라도 은행 거래가 처음이라면 2등급이나 3등급이 될 수도 있다.

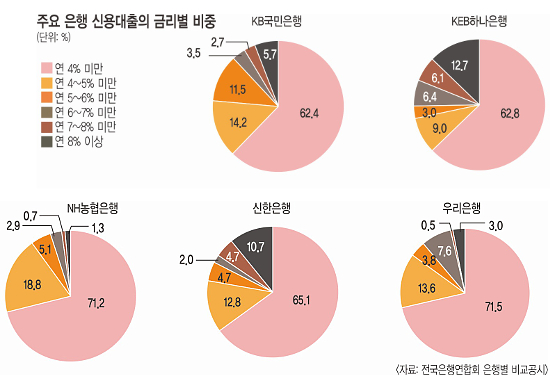

가산금리를 정하는 방식, 이유는 해당 은행밖에 모른다. 은행 측은 “영업 비밀이므로 당연하다”고 말한다. 한 은행 관계자는 “전국은행연합회 홈페이지나 금융소비자 정보 포털 ‘파인’에서 은행의 신용등급별 대출금리를 확인한 뒤 지점 여러 곳을 찾아 금리를 비교하는 것이 가장 좋다”고 귀띔했다. 판매자가 마진을 공개할 수 없으니 소비자가 직접 가격을 비교하라는 조언이다. 은행마다 대출금리를 일부러 높게 책정하는 경우도 있다. 대출 수요를 다른 은행으로 넘기는 일종의 ‘디마케팅(demarketing)’ 전략이다. 한 은행 관계자는 “악성 대출 고객 등을 다른 은행으로 넘기기 위해 디마케팅을 하는 사례도 있다”고 전했다.

웰스파고의 교훈

은행의 ‘디마케팅’과 ‘고객 차별’은 종이 한 장 차이다. 미국의 4대 은행 중 하나였던 웰스파고(Wells Fargo)의 몰락은 여기에서 비롯됐다. 웰스파고는 2000년대 ‘위대한 은행’으로 불렸다. ‘고객을 부자로 만들라’는 경영 철학을 내세우며 “고객의 이익이 곧 은행의 이익”이라고 홍보했다. 대출자들이 몰렸고 웰스파고는 매년 두 자릿수 이상의 수익증가율을 기록했다. 2008년 글로벌 금융위기에도 끄떡없었다.

그러나 한순간에 무너졌다. 웰스파고는 2012년 ‘소수인종 차별 대출’ 스캔들에 휘말렸다. 흑인과 히스패닉(중남미계 이주민) 등에게 백인보다 더 높은 주택담보대출(모기지) 금리를 적용한 게 들통났다. 백인과 신용 점수가 같더라도 고금리 대출을 받을 확률이 흑인은 2.8배, 히스패닉은 1.8배 더 높았다. 미국 법무부는 웰스파고에 벌금 1억7500만 달러(약 2000억원)를 부과했다. 볼티모어에 이어 필라델피아, 마이애미, 새크라멘토 등 지방정부는 웰스파고의 차별 대출 혐의를 수사기관에 고발했다.

금리인하요구권

금융소비자가 금융회사에 맞설 무기는 없을까. 금융 당국은 ‘금리인하요구권’을 적극 행사하라고 권한다. 신용도가 올랐다면 은행에 금리를 낮춰 달라고 요구할 수 있는 권리다. 개인은 취업이나 승진, 자영업자·기업은 매출이나 이익 증가 시 신용도가 오른다.

하지만 구체적 적용 요건은 은행마다 다르다. 일단 은행을 방문해 관련 서류를 제출해야 금리 인하 여부를 확인할 수 있다. 적용 사례도 많지 않다. 제윤경 더불어민주당 의원실에 따르면 지난해 10월까지 16개 은행의 신용·담보대출 잔액 669조9707억원 가운데 금리인하 요구가 받아들여진 대출 잔액은 5조3150억원 정도였다(국민일보 2018년 2월 21일자 참조). 전체 대출 잔액의 0.74% 수준이다. 은행업계 관계자는 “금리인하요구권은 담보대출 금리에 거의 영향을 미치지 못한다”며 “신용대출의 경우 금리를 비교해 ‘재대출’을 받는 게 효과적일 수 있다”고 말했다.

양민철 기자 listen@kmib.co.kr