“나는 어째서 서핑을 시작했을까”라면서 운을 뗀 저자가 풀어놓는 이야기는 다음과 같다.

때는 1962년. 초등학생이었던 저자는 가족과 함께 미국 로스앤젤레스 북쪽에 있는 해변인 벤투라로 갔다. 외식을 하기 위해서였다. 태양은 낮게 떠 있었고 바다에는 많은 서퍼들이 “칼날처럼 날카롭게 파도를 가르고” 있었다. 당시 그가 느낀 기분은 이랬다고 한다.

“열 살의 나에게 그 해저 지층을 따라 부서지는 파도는 마치 천상의 작업실에서 만들어진 듯 보였다. 대양의 천사들이 조각하여 번쩍이는 고리와, 날렵하게 줄어드는 어깨. 나는 저기 나가서 물 위에서 춤추는 법을 배우고 싶었다. 가족 식사의 편안한 말다툼은 이제 흔적으로만 남고 존재하지 않았다. 특별 음식으로 내가 먹던 칠리버거도 매력을 잃어버렸다.”

그렇다면 62년의 그날, 그 바닷가에 가지 않았더라면 저자의 삶은 달라졌을까. 아마도 그건 아닐 것이다. 저자는 결국엔 서프보드에 몸을 싣고 바다를 가르며 평생을 살았을 것이다. 그에게 바다는 자아를 확인케 하는 장소였고, 꿈을 꾸게 만드는 보금자리였으니까.

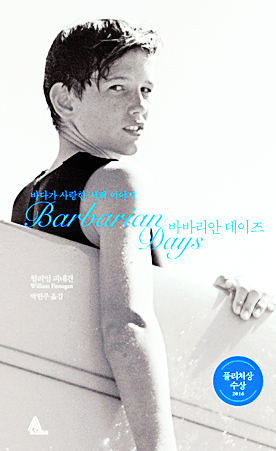

‘바바리안 데이즈’는 미국 저널리스트 윌리엄 피네건(66)의 에세이다. 뉴욕에서 태어난 그는 로스앤젤레스와 하와이에서 청소년기를 보냈고 대학을 졸업한 뒤에는 유럽 아시아 오세아니아 아프리카 등지를 돌아다녔다. 저널리스트로서 소말리아 같은 내전 지역을 찾아다니며 글을 쓰기도 했다. 끝없이 도전하면서 성공과 실패를 반복한 파란만장한 세월이었다. 세계 곳곳을 돌아다닌 그는 항상 외부자일 수밖에 없었다. 그래서 책의 제목을 ‘이방인으로 보낸 세월’ 정도로 해석할 수 있는 ‘바바리안 데이즈(Barbarian Days)’로 지은 듯하다.

이 작품이 특별한 건 특이한 인생 스토리 위에 저자가 평생 몰두한 서핑에 대한 이야기가 포개진다는 데 있다. 서핑은 그에게 “무용(無用)하다는 면에서, 생산적 노동에 종사하지 않는다는 면에서, 한 사람의 체제에 대한 불만을 깔끔하게 표현”하게 해주는 행위였다.

이야기는 로스앤젤레스에서 하와이로 이주한 열두 살 때를 회상하면서 시작된다. 하와이에서 그는 하와이 토박이가 아닌 백인을 가리키는 ‘하울리(Haole)’였다. 하울리는 학교에서 “인기 없는 소수집단”이었다. 그래서 저자는 맞고 때리면서 이 시기를 보내야 했다. 소설 ‘파리대왕’에 등장하는 아이들이 떠오를 정도로 학교의 분위기는 야만적이었다.

다행히 하와이에는 주야장천 서핑을 즐길 수 있는, 적당한 높이의 파도가 오고 가는 바다가 있었다. 저자는 속절없이 서핑의 매력에 빠져들었다. 어른이 돼서는 철도회사에서 일하기도 했고, 아프리카에서 아이들을 가르친 적도 있다. 종군 기자로 전쟁의 현장을 누비기도 했었다. 하지만 어느 곳에 있든 서핑은 그의 마음을 들뜨게 만드는 유일무이한 취미였다.

압권은 서핑의 세계를 묘사한 대목들이다. 저자의 서핑 예찬은 보드를 타고 파도를 가른 적 없는 독자라도 공감할 정도로 생생하다. 그러면서 얼마간 낭만적인 분위기까지 띤다.

“파도 속으로 나아가는 건 마치 꿈을 꾸는 것 같았다. 공포와 황홀이 사물의 가장자리 주위를 돌면서 밀려갔다가 밀려오며 각기 꿈꾸는 사람을 덮치겠다고 위협했다. …파도를 타는 황홀감이 있다면, 그 바로 옆에 거기 묻혀버릴지도 모른다는 공포심 또한 두어야 했다.”

“서핑은 피난처, 행복한 은신처였지만 살아남기 힘든 황야이기도 했다. …대양은 보살펴주지 않는 신, 끝없이 위험하고 가늠할 수 없이 강력한 힘과 같았다.”

‘바바리안 데이즈’는 세계적인 스포트라이트를 받은 작품이다. 2016년 출간 당시 퓰리처상을 수상했고, 당시 미국 대통령이던 버락 오바마는 여름휴가지에 가져갈 책으로 이 작품을 꼽았다. 뉴욕타임스 워싱턴포스트 가디언 등 유수 매체들도 격찬을 쏟아냈다. 수많은 호평 중에서도 가장 공감이 가는 내용은 파리리뷰데일리의 평가일 듯하다.

“지하철에 앉아서, 혹은 직장에서 창밖을 응시하며 구글맵으로 해변으로 가는 가장 빠른 길을 검색하게 한다. 위험한 책이다. 젊은이들로 하여금 사무실에 앉아 일하는 대신 세상을 떠돌고, 바다의 힘을 느끼고, 파도를 쫓도록 만든다.”

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr