여기 미국에서 손꼽히는 법의학자가 있습니다. 이름은 빈센트 디 마이오(77). 9000건 넘는 부검에 참여했고 2만5000건 넘는 죽음을 조사했으니 누구나 그 실력을 짐작할 수 있을 겁니다. ‘진실을 읽는 시간’은 바로 이 사람의 이야기가 담긴 신간입니다.

그렇다면 또 다른 저자인 론 프랜셀(61)은 누구일까요. 한국에선 무명의 소설가이지만 미국에서 그는 각종 범죄를 다룬 소설로 필명을 날리는 베스트셀러 작가입니다.

즉, 이 책은 빼어난 법의학자의 삶을 탁월한 이야기꾼이 글로 옮긴 작품인데 두 저자는 2인3각 경기를 하듯 어깨를 맞대고 전진하면서 범상치 않은 스토리의 궤적을 그려냅니다. 챕터마다 각기 다른 이야기가 하나씩 등장하는데, 두 저자는 일급 추리소설처럼 이야기의 순서를 비틀거나 등장인물의 심리를 소상하게 묘사하는 방법을 통해 흡인력을 배가시킵니다.

본격적인 소개에 앞서 이 책의 주인공이라고 할 수 있는 마이오에 대해 좀 더 알아보죠. 그의 아버지 역시 법의학자로 평생을 살았는데, 아버지는 종종 자신이 일하는 영안실이나 병원에 아들을 데려가곤 했습니다. 아들이 “죽음이라는 비극을 존중하기를, 죽음의 신비에 매혹되기를” 바랐기 때문이죠.

결과적으로 아버지의 뜻은 현실이 됐습니다. 아들은 죽음이라는 비극을 존중하면서 그 배후의 이야기에 번번이 매혹당하는 삶을 살아야 했으니까요.

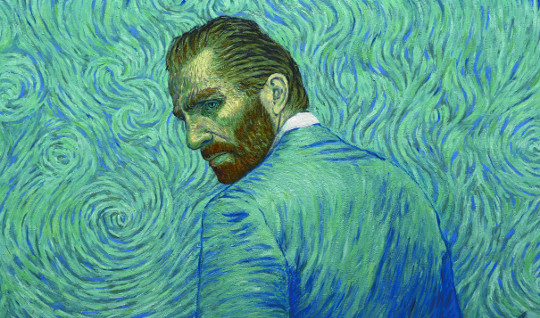

이 책에서 가장 눈에 띄는 이야기 중 하나인 화가 빈센트 반 고흐를 다룬 챕터부터 소개하도록 하겠습니다. 그는 스스로 목숨을 끊었다고 알려져 있는데 진실은 무엇일까요.

고흐는 자살하지 않았다

고흐를 다룬 챕터는 책의 끄트머리에 등장합니다. 첫머리엔 이렇게 적혀 있습니다. “때로 죽음은 전설이 된다.” 그렇다면 그의 죽음을 ‘전설’로 만든 건 무엇일까요. 그건 바로 자살입니다. 스스로 목숨을 끊은 예술가의 삶은 그야말로 드라마틱한 스토리일 테니까요.

세상에 알려져 있는 고흐의 최후를 복기하자면 이런 내용일 겁니다. 때는 1890년 7월. 고흐는 프랑스 파리 인근의 한 시골 마을 여인숙에 묵고 있었습니다. 당시 그는 미친 듯이 그림을 그리면서 하루하루를 보냈지요. 아침이면 고흐는 붓과 캔버스를 챙겨 밖으로 나갔고, 천지간에 어스름이 깔리면 여인숙에 돌아와 편지를 쓰다가 잠들었습니다.

7월의 마지막 날, 여인숙 주인은 왼쪽 옆구리에 손을 대고 비틀비틀 걸어오는 고흐를 목격하게 됩니다. 고흐는 2층에 있는 자신의 방으로 올라갔는데 밤이 이슥해지자 신음소리가 들려왔죠. 주인이 방문을 열었을 때 고흐는 윗옷을 걷어 옆구리에 난 상처를 보여줬습니다. 총상이었고 피가 새어나오고 있었죠. 고흐는 말합니다. “내가 그랬어요.”

그리고 며칠 뒤 고흐는 숨을 거두게 됩니다. 그런데 마이오는 고흐의 죽음을 괴이하게 여깁니다. 남아 있는 증언과 기록들을 깁고 다듬어 고흐는 자살한 게 아니라고, 살해를 당했다고 주장하게 됩니다. 그가 내놓는 법의학적 근거만 살피자면 다음과 같습니다.

우선 권총으로 목숨을 끊는 사람들은 일반적으로 자신의 머리나 가슴을 쏴서 생을 마감합니다. 스스로 복부에 총을 쏴서 죽는 비율은 1.3%밖에 안 됩니다. 만약 고흐가 1.3%에 드는 예외적인 사례라고 하더라도 그의 죽음을 자살이라고 명쾌하게 규정할 순 없습니다.

고흐가 왼쪽 옆구리에 총을 쐈다면 왼손으로 총의 손잡이를 잡고, 오른손으로는 총이 흔들리지 않도록 총신을 잡았을 겁니다. 이러면 손에 심한 화상을 입었어야 하죠. 또 근거리에서 총을 쏘면 화약 탓에 사체에 그을음이나 화상 같은 흔적이 남게 됩니다. 하지만 고흐의 몸에서 이런 흔적이 발견됐다는 기록은 남아있지 않습니다. 책엔 이렇게 적혀 있습니다.

“모든 의학적 가능성을 고려하면 고흐는 자신을 쏘지 않았다. …우리 모두는 때로 어떤 증거도 없이 우리가 진실이라고 믿는 것에 투자한다. 신화는 진실보다 마력적이다.”

진짜 진실과 우리가 바라는 진실

이 책에서 가장 귀가 솔깃해지는 메시지를 하나만 꼽으라면 바로 이 지점입니다. “(인간은) 어떤 증거도 없이 진실이라고 믿는 것에 투자한다”는 것인데, 이런 사실은 2012년 한 총격 사건을 두고 미국에서 벌어진 소동에서도 확인할 수 있습니다.

그해 2월, 미국 플로리다에서는 조지 지머맨이라는 백인 자경단원이 흑인 소년을 총으로 살해한 사건이 벌어졌습니다. 인종 문제는 미국 사회의 뇌관이니 이 사건은 국가적인 이슈로 부상하게 되죠. 당시 대통령인 버락 오바마는 그 소년은 “35년 전의 나일 수도 있다”고 말하면서 논란을 부채질했고, 지머맨을 체포하라는 대대적인 서명운동까지 벌어집니다.

사람들은 단정했습니다. 인종주의자인 백인이 홧김에 순진한 흑인 소년을 살해한 것이라고. 하지만 법의학의 렌즈로 살피니 사건의 실체는 완전히 다른 면모를 띠게 됩니다. 총격이 벌어지기 직전에 지머맨은 흑인 소년에게 무차별 구타를 당하고 있었습니다. 그런 증거가 한두 개가 아니었습니다. 결국 지머맨은 대중의 ‘기대’와는 달리 무죄 선고를 받습니다.

마이오는 “진실이란 그런 것”이라고, “항상 환영받지는 못한다”고 썼습니다. 그러면서 이런 말을 덧붙입니다. “법의학은 사실을 왜곡하거나 기억을 변주하지 않는다. 법원 계단에 군중이 모여 있어도 주눅 들지 않는다. 두려움에 달아나거나 침묵하지 않는다. 우리가 다른 이야기를 듣고 싶어 할 때조차 우리가 알아야 하는 것을 정직하고 숨김없이 말해준다.”

법의학의 세계를 실감나게 들려준다는 점도 이 책의 백미일 겁니다. ‘진실을 읽는 시간’은 죽음의 퍼즐을 맞추는 데 전력투구하면서 살아온 법의학자의 숭고한 삶을 되새기게 만드는 신간입니다. 특히 이런 문장을 마주할 때면 숙연해질 수밖에 없습니다. “법의학자는 죽은 사람의 가족 친구 적 이웃이 무엇을 바라든 편견 없이 사실에 기초한 과학적 결론을 끌어내야 한다는 무거운 짐을 지고 있다. 언제나 진짜 진실이 우리가 바라는 진실보다 낫다.”

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr