대구오페라축제 무대 오르려 입국, 5주 전 들어와 연습하며 공연 준비

서울대 교수로 5년간 재직하다 사직 “선생직 안주한다는 게 부끄러웠다”

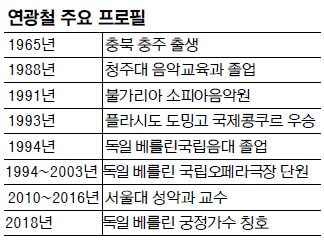

“목소리가 초콜릿 같아요.” 성악가 연광철(53)을 소개하면서 누군가 한 말이었다. 그가 “안녕하세요”라고 처음 인사했을 때 그 말이 무슨 뜻인지 단박에 알 수 있었다. 부드러우면서도 달콤한 음색이었다. 지난 6월 독일어권 성악가 최고 영예인 ‘캄머쟁어(Kammersaenger·궁정가수)’ 칭호를 받은 그를 최근 대구 북구 대구오페라하우스에서 만났다.

연광철은 오는 14일 대구오페라하우스에서 개막하는 제16회 대구국제오페라축제 개막작 ‘돈 카를로’ 무대를 한창 준비 중이다. 무대에 서게 된 과정이 궁금했다.

그는 “독일 극장에서 ‘방황하는 네덜란드인’을 할 때 내 역할을 보조하는 라인하르트 하겐이란 친구가 있었다. 지난해 대구오페라축제에서 그 공연을 한다고 하더라. 그때 내가 마침 한국에 있어서 공연을 보러 왔다가 여기 관계자들을 만나게 됐다”고 했다.

당초 대구오페라하우스 측은 이번 공연을 위해 그에게 개막 3주 전 입국을 제안했다. 그런데 그는 제대로 공연하려면 충분한 연습이 필요하다며 5주 전에 입국했다. 유명 연주자들의 경우 해외 일정 때문에 공연에 임박해 입국하는 경우가 허다하기 때문에 극장 관계자들은 매우 놀랐다고 한다. “다른 공연은 취소하고 왔다. 유럽에서는 극장이 처음 공연을 무대에 올리게 되면 대개 6주 전엔 연습을 한다. 빨리 왔다고 생각하진 않는다. 이왕이면 잘 하고 싶다.”

그는 지난달 17일 젊은 성악가들을 대상으로 마스터 클래스를 진행했고 개인적인 조언도 했다. “다들 바쁠 거라고 내게 출연이나 레슨 부탁을 안 하는데 나도 (모바일 게임) ‘애니팡’도 하고 비는 시간이 있다”며 웃었다. 농부의 아들로 태어난 연광철은 공고에 진학했다가 고3 때 진로를 바꿔 성악가가 됐다.

연광철은 “나는 어릴 때부터 비주류라는 생각을 늘 했다. 시골에서 자랄 때는 화이트칼라 부모를 둔 친구들, 유럽에서는 백인 성악가들에게 늘 밀렸다. 하지만 언젠가 보니 내가 봄에 돋는 새순을 본 것이나 산에서 나무를 하던 기억도 정말 소중한 정서적 자산이 되더라”고 했다.

그가 ‘캄머쟁어’ 칭호를 받은 것은 독일 베를린 국립국장에서 ‘맥베스’ 공연을 한 직후였다. “젊었을 때 얼마나 오랫동안 노래를 잘 부르면 캄머쟁어를 받나 하고 생각했던 기억이 난다. 그날은 마침 나를 추천해준 지휘자 다니엘 바렌보임이 오케스트라를 지휘하고 내가 입상한 콩쿠르를 만든 플라시도 도밍고가 함께 출연해 감회가 새로웠다.”

세계적 성악가가 된 연광철은 “내가 노래하는 곳이 세계의 중심”이라고 생각한다. 그는 “뉴욕과 베를린을 오가며 노래를 부르는 시대다. 더 이상 내가 지방에 있어서 꿈을 펼칠 수 없다고 생각할 필요가 없어졌다. 크게 보면 서울도 하나의 지방일 뿐인데 서울대 나온 친구들이 유럽에 와서 출신 학교를 강조하는 걸 보면 안타깝다”고 했다.

그는 서울대 성악과 교수로 5년간 재직하다 2016년 사직했다. 연광철은 “아무래도 교수직에 있다 보니 주요한 무대에 마음껏 설 수가 없었다. 성악가로서 더 실력을 갈고닦아야 하는데 선생이라는 자리에 안주하는 것이 아닌가 하는 고민이 됐고 부끄러운 마음이 한편에 있었다. 결국 연주의 길을 택한 것”이라고 설명했다. 이번에 그가 필리포 2세로 출연하는 오페라 ‘돈 카를로’는 매진된 상태다.

대구=강주화 기자 rula@kmib.co.kr