한국어는 어렵다. 음성이나 문자에 담긴 사회관습적인 체계를 이해하기가 보통 어려운 게 아니라는 것이 한국어를 배우는 외국인의 공통적 얘기다. 높임말과 겸양어는 한국에 살면서 배우지 않는 이상 그 의미를 제대로 파악하고 쓰기 어렵다. 밥을 진지로, 묻다를 여쭈다라는 경어로 써야 그 사회 일원으로서 사람 구실을 할 수 있다.

말한다는 것은 관념을 밖으로 드러내는 것이라고 했다. 한데 한국어는 그 관념 즉, 견해나 생각의 메시지를 전하는 본질에 충실한 도구로 쓰이기 어렵다. 높임말과 겸양어를 구사했느냐 안 했느냐에 따라 상황이 변해 버리기 때문이다. 쉽게 말해 “너 몇 살이야” 하는 순간 관념은 없어지고 형식만 남는다. “젊은놈이 어른에게 여쭈다라고 해야지”라는 말이 나오면 분위기가 얼어붙는다. 즉시 사과하고 관계를 지속하거나, 아예 안 볼 요량으로 피할 수밖에 없다. 나아가 나의 사과가 정확했음에도 상대가 그 뉘앙스를 트집 잡을 경우 싸가지 없는 사람이 되어 사회에서 버림 받는다. 상대가 흡족한 언어를 ‘배워야’ 살 수 있다. 한국어의 높임말과 겸양어는 ‘나의 언어적 세계’를 인정하지 않는다. 나를 표상하려면 발음을 해야 하는데 내가 주체가 되는 발음은 결례다.

한국의 존대어와 겸양어가 ‘극한의 언어’가 된 것은 조선 개국과 함께 성리학이 유입되고서다. 조선은 학문 법률 격식 복식 문화 등 모든 분야에서 명나라를 섬겼다. 성리학은 두 나라의 통치이념이었다. 조선은 명이 망하고도 200여년이나 소중화를 자처하며 명을 위한 제사를 지냈다. 그 성리학은 사대부를 위한 학문이다. 조선은 사대부 1인을 위해 9명의 중인 상민 노비 천민 등이 소유됐다. 양반끼리도 서얼을 무시했고, 천민끼리도 백정을 짐승 취급했다. 카스트제도보다 독한 신분제도였다. 그러니 언어가 평등할 리 없다.

한글 창제가 신분 타파에 영향을 미친 건 사실이다. 사회적 약자층에게 문자는 각자의 관념을 구체화시켰다. 최만리 등이 “오랑캐나 따로 글을 가지고 있다”며 창제 반대논리를 폈다. 한글은 24자만으로 1만1000∼1만2000가지 소리를 낸다. 세계 최고의 자랑거리가 사대주의자들로 인해 독립신문 창간 이후에나 보편 문자가 됐다.

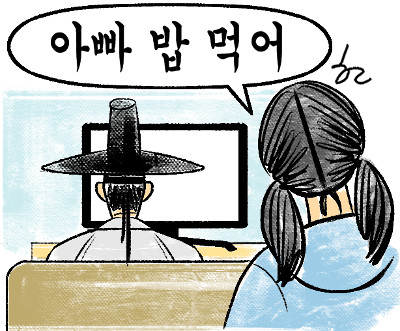

요즘 청년들 사이에 ‘수평어(水平語)’ 모임이 있다. 나이와 직업에 관계없이 높임과 겸양말을 쓰지 않고 예사말을 하는 것이다. “아빠 밥 먹어”가 불편하지 않다면 제2한국어 혁명이 가능하리라 본다.

전정희 논설위원 겸 선임기자