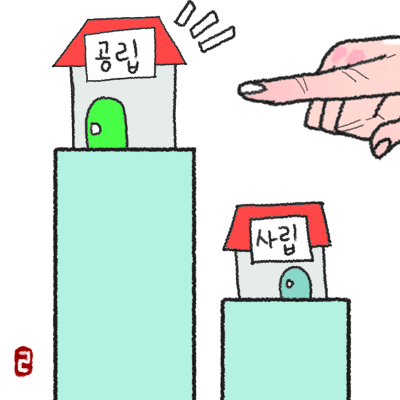

초등학교가 국민학교로 불리던 1970년대 서울의 공립 국민학교는 대개 오전반·오후반이 있었다. 학생은 많은데 교실이 부족해 절반은 오전에 수업하고 절반은 점심 먹고 등교했다. 한 반에 70명이 넘어 선생님이 학생 이름을 외우려면 상당한 공을 들여야 했다. 그런 학급이 학년마다 15개는 됐다. 어려서 살던 동네의 사립 국민학교는 공립학교와 분위기가 사뭇 달랐다. 한 학년에 다섯 학급뿐이었고 한 학급에 50명이 넘지 않았다. 당시 아이들 눈에 부자의 기준은 이층집에 사는 거였는데 그 동네 이층집 아이들은 대부분 이 사립학교에 다녔다. 여유 있는 집은 교육환경이 우수한 사립학교의 비싼 등록금을 기꺼이 감수했다. 정부가 가난했던 시절 ‘사립’은 ‘공립’이 따라가기 힘든 좋은 것이었다.

요즘 학부모는 유치원과 어린이집을 고를 때 국·공립을 선호한다. 지난해 교육부의 유아교육 수요조사에서 학부모의 56%가 자녀를 국·공립유치원에 보내고 싶다고 했다. 사립유치원의 두 배였다. 온라인에서 유치원을 선택해 지원하는 ‘처음학교로’ 시스템이 마련됐지만 많은 사립유치원은 불참하고 있다. 국·공립 쏠림현상이 나타나 서열화될까 걱정하기 때문이다. 이런 수요를 겨냥해 서울시교육청은 사립유치원 시설을 사들여서 공립유치원으로 바꾸는 정책까지 꺼내 들었다. 관악구의 한 유치원과 협상 중인데 타결되면 내년 봄에 첫 매입형 공립유치원이 등장한다. 공립 선호 현상은 비용이 적게 들기도 하지만 믿을 수 있다는 이유가 크게 작용했다. 유치원 운영비를 쌈짓돈처럼 사용한 사립유치원 비리가 드러나면서 우려는 사실로 입증됐다. 아이를 위해 보내던 사립 교육기관이 기피 시설로 전락할 판이다.

국·공립유치원은 비용과 시설뿐 아니라 신뢰도에서도 사립유치원을 압도했다. 공공서비스의 질이 그만큼 높아졌음을 뜻한다. 이제 사립이 공립의 경쟁력을 따라잡아야 할 처지가 됐다. 우리 삶과 밀접한 많은 부분에서 이렇게 공(公)과 사(私)의 경쟁이 벌어지고 있다. 건강보험의 보장성이 확대되면서 민간 의료보험은 잔뜩 긴장했고, 민간이 주도해온 노인 돌봄 분야에도 정부가 뛰어들었다. 유치원처럼 민간과 공공의 경쟁력이 역전되는 상황도 속출할 것이다. 세금으로 제공하는 서비스가 환영받는 것은 반가운 일인데, 민간에서 담당해야 할 몫도 분명히 있다. 품질이 향상된 공공서비스가 민간 영역의 혁신을 촉진하는 자극제가 됐으면 한다.

태원준 논설위원