인도네시아 수라바야 지역의 주민들은 지난 4월부터 돈 대신 빈 플라스틱 용기를 들고 버스터미널을 찾는다. 2시간 거리의 운행에 플라스틱컵 10개 또는 플라스틱병 5개를 낸다. 운행을 마치는 버스마다 250㎏가량의 플라스틱이 쌓인다. 이렇게 매월 7.5t 정도 수거되는 플라스틱은 라벨과 뚜껑을 제거한 뒤 재활용 회사에 경매된다.

한국의 커피전문점들은 지난 7월부터 매장에 머무는 고객에게 일회용 컵 대신 머그잔에 담은 음료를 건넨다. 플라스틱 빨대가 골판지 빨대로 바뀐 곳도 있다. 대형 커피전문점에서 일하는 이모(26·여)씨는 5일 “지난여름에는 ‘매장에서 나갈 때 일회용 컵에 옮겨 드리겠다’고 하면 짜증을 내는 손님도 많았다. 이젠 텀블러를 내미는 고객이 꽤 있다”고 말했다.

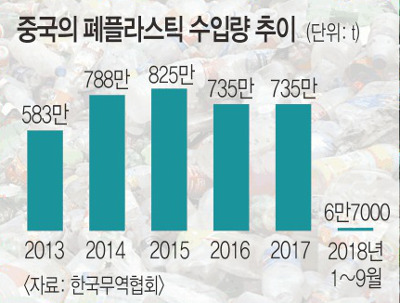

환경을 보호하려는 이런 노력들 이면에는 폐플라스틱 거래구조의 변화라는 경제학적 이유가 깔려 있다. ‘방아쇠’는 중국이 당겼다. 세계의 플라스틱 쓰레기하치장 격이었던 중국이 문을 닫으면서 연쇄반응이 일어났다. 중국은 산업화를 위해 고체폐기물 수입을 장려했고, 지난해엔 전 세계 폐플라스틱 수입량의 46%(수입액 기준 56%)를 소화했었다. 그런데 올해 초부터 환경오염을 이유로 펠렛(용융·압출한 형태) 이외의 폐플라스틱 수입을 전면금지하고 있다.

폐플라스틱은 동남아시아 국가들로 급격하게 방향을 틀었다. 한국의 폐플라스틱 주요 수출국은 중국에서 태국 베트남 말레이시아로 교체됐다. 장현숙 국제무역연구원 연구위원은 “지역마다 상대적으로 경제 상황이 좋지 않은 국가나 제3세계로 폐플라스틱이 이동한다”고 설명했다. 몰려드는 폐플라스틱을 감당하지 못하는 국가도 나타났다. 중국의 대안으로 꼽히던 태국은 지난 8월 폐플라스틱 전면 수입금지를 선포했다.

갈 곳 없어진 폐플라스틱의 가격이 떨어지자 ‘틈새경제’도 탄생했다. 한국의 폐플라스틱 수입액은 지난해 2334만 달러 수준이었지만 올해 들어 8월까지 4000만 달러를 넘었다. 민간업체들이 헐값의 폐플라스틱을 섬유 원료로 쓰려고 사들이는 것이다. 사정은 중국도 비슷하다. 고체 폐기물을 몰래 들여가던 중국 업자들이 적발·처벌되곤 한다.

점점 많은 이들은 플라스틱의 사용 자체를 억제해야 한다고 주장한다. 세계경제포럼(WEF)은 2050년이면 바다에 물고기보다 플라스틱이 더 많을 것이라고 경고한다. 이에 따라 서핑보드부터 도로에 이르기까지 폐플라스틱을 활용하는 다양한 아이디어가 쏟아지고 있다. 단순한 ‘리사이클링’보다 가치를 재창조하는 ‘업사이클링’을 하자는 운동이다.

제도와 금융의 변화도 뒤따르는 중이다. 일본 환경성은 지난해 말부터 폐플라스틱 재생설비 구입비용의 절반을 지원하는 제도를 마련했다. 세계의 큰손들이 참여하는 친환경 펀드는 시장의 관심을 끌고 있다. ‘가치 투자’를 강조하는 억만장자 워런 버핏도 환경에 관심을 두기 시작했다. 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 자회사인 미드아메리칸에너지는 2020년부터 풍력으로만 에너지를 얻는 걸 목표로 한다.

국내 은행권도 녹색성장 기업을 우대하는 ‘녹색금융’을 내세우기 시작했다. ‘친환경 종이캔’이나 땅 속에서 완벽 분해되는 종이컵 제조 기술을 보유한 증시 상장사들은 금융투자업계에서 좋은 평가를 얻고 있다. 장 연구위원은 “‘썩는 플라스틱’ ‘옥수수 플라스틱’ 등의 원료들이 많이 개발돼 있다. 소비자들의 의식 변화에 발맞춰 기업도 환경경영 개념을 도입해야 지속 가능한 기업으로 나아갈 수 있다”고 말했다.

이경원 기자 neosarim@kmib.co.kr