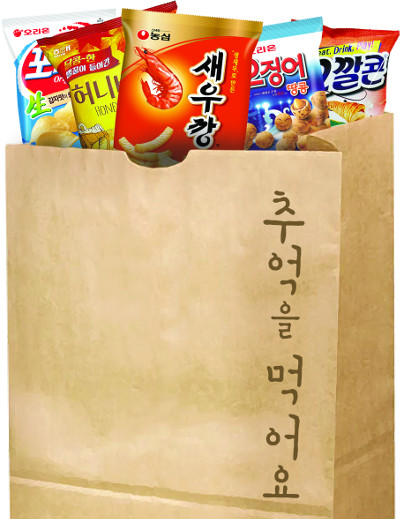

“새우깡이나 오징어땅콩 없어요?” 서울 은평구에 사는 직장인 한호연(31)씨는 집 근처 편의점을 찾으면 두 과자부터 찾는다. 맥주 한 캔에 곁들일 안주로 이만한 것이 없다. 눈에 잘 띄는 곳에 진열된 신제품을 한 번쯤은 살 법도 하지만 그런 일은 좀처럼 드물다.

세상은 변해도 사람 입맛은 쉽게 변하지 않는다. 어머니가 끓여준 매콤한 김치찌개나 구수한 된장찌개를 떠올리면 입에 침부터 고인다. 해외 여행객이 가장 많이 챙기는 음식 1∼2위는 라면과 고추장이라는 최근 조사도 있다. 편의점과 슈퍼마켓, 대형마트에서 집은 과자와 빵, 라면 등을 보면 매번 같거나 비슷한 맛의 제품이다. 한씨는 9일 “옷이나 전자기기는 새로 나온 제품에 관심이 가고 사기도 하는데, 과자만큼은 초등학생 때부터 먹던 것만 찾는다”고 말했다.

전문가들은 한목소리로 “경험이 맛”이라며 “익숙함이 결국 호감으로 작용하는 것”이라고 분석했다. 어릴 적 음식을 먹으며 받은 느낌과 기억이 성인이 돼서도 이어지는 것은 물론 구매에도 영향을 끼친다는 의미다.

사실일까. 국민일보가 편의점 A·B·C사에서 올해 1월부터 지난달 31일까지 가장 많이 팔린 과자(스낵류)를 분석한 결과 3곳 모두에서 1위를 차지한 것은 농심 ‘새우깡’이었다. 지난해 B·C사를 찾은 소비자가 가장 많이 찾은 과자도 새우깡이었다. 올해로 출시 47주년을 맞은 제품이 여전히 소비자 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 셈이다.

김지호 경북대 심리학과(소비자심리 전공) 교수는 “맛에 대한 기호는 유년기에 거의 완성된다”며 “1971년에 출시된 새우깡과 함께 유년기를 겪은 이들이 어른이 돼서도 이를 찾는 것”이라고 분석했다. 실제 B사가 최근 3년간 과자를 구매한 이들을 연령대별로 분석해 보니 30세 이상 49세 이하 소비자가 평균 39.56%로 가장 많았다. “손이 가요 손이 가 새우깡에 손이 가요. 아이 손 어른 손 자꾸만 손이 가”라는 CM송을 들으며 새우깡을 먹고 자란 경험이 현재에도 영향을 주고 있다고 볼 수 있는 대목이다. 김 교수는 또 “이런 성향이 자신의 자녀 입맛 형성에도 영향을 끼칠 것”이라고 지적했다. 새우깡을 선호하는 부모의 입맛이 자녀에게도 대물림돼 그 자녀 역시 같은 제품을 찾는다는 의미다.

조금 더 표를 들여다보자. 최근 3년간 소비자들이 편의점에서 가장 많이 구매한 과자 대부분은 1970∼1990년대에 출시됐다. 비교적 최근이라 할 수 있는 2010년 이후 나온 과자는 해태제과의 ‘허니버터칩’ ‘빠삭한 새우칩’과 오리온의 ‘꼬북칩 콘스프맛’이 유일하다(제품의 이름과 모양(맛)은 비슷한데 맛(모양)만 바꾼 경우는 제외). ‘맛이란 무엇인가’의 저자이자 해태제과 전 연구원 최낙언 편한식품정보 대표는 “‘맛이란 곧 경험’이라는 것을 방증하는 통계”라고 평가했다.

‘사람 입맛은 보수적이다’라는 해석만으로 장수 과자의 인기를 설명하기는 어렵다. 허니버터칩처럼 장수 과자가 강세인 시장에 성공적으로 안착하는 경우도 있기 때문이다. 전문가들은 저성장기에 들어선 한국사회에서 그 이유를 찾았다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 “장수 과자의 인기는 변화 대신 현상을 유지하려는 이 사회의 단면을 보여주는 것”이라고 진단했다. 고도 성장기에는 사회 전반에 걸쳐 다양한 시도를 하고 이로 인해 발생하는 실패마저 용인하는 분위기가 강하지만 저성장기에는 그런 경향이 줄어든다는 의미다. 여준상 동국대 경영학과(소비자행동 전공) 교수도 “소비자들이 불확실성을 최소화하기 위해 오랜 세월에 거쳐 검증이 완료된 과자만을 찾고 있는 것으로 보인다”며 “안전한 테두리 안에만 있으려 하는 것”이라고 말했다.

장수 과자가 소비자로부터 사랑받는 사실을 나무랄 수는 없다. 앞서 말한 것처럼 사람 입맛은 무서울 만큼 변하지 않는다. 하지만 새로운 시도가 외면받는 곳에서는 더 이상 성장을 이야기하기 어렵다. 시장조사전문기관 닐슨코리아에 따르면 국내 스낵류 시장 규모는 2015년 1조3590억원, 2016년 1조2980억원, 2017년 1조3610억원을 기록했다. 최근 3년간 이렇다 할 성장 없이 1조3000억원 안팎에서 오름세와 내림세를 반복하고 있는 것이다. 업계 관계자는 “먹거리의 다양화, 인구 감소 등이 시장 규모가 커지는 데 가장 큰 영향을 끼치고 있다”면서도 “기업 입장에서는 ‘성장 동력’인 신제품이 팔리지 않는 것도 시장이 늘어나지 않는 이유”라고 말했다. 농심과 오리온 등 제과업체들이 국내 시장을 벗어나 중국과 베트남 등 해외시장에서 활로를 모색하는 이유다.

2014년을 떠올려 보자. 당시 허니버터칩은 품귀현상을 빚으며 인터넷 등에서 5∼6배 높은 가격에 거래가 되기도 했다. SNS에 ‘허니버터칩 인증샷’을 올리면 주변 사람들의 부러움을 사기도 했다. 허니버터칩이 인기를 끌자 다른 업체들이 잇따라 비슷한 맛의 신제품을 내놓으며 제과업계 전반에 활기가 가득했다. 신제품에 대한 수요가 급증하면서 시장 전체에 활력을 불어넣은 셈이다.

장수 과자가 강세여도 제과업계는 신제품 개발에 심혈을 기울일 수밖에 없다. 우리가 눈길 한번 안 주는 사이 시장에서 사라질지라도 말이다. 현재 유치원·초등학생도 언젠가는 어른이 되기 때문이다. 한번 선점한 입맛은 쉽게 빼앗기지 않는다. 신제품 10개 중 하나만이라도 이들의 입맛을 사로잡는다면 ‘대박’이다. 농심 등 제과업체들이 수많은 비용과 시간을 들여 1년에 최소 한두 개씩 신제품을 내놓는 이유다. 또 다른 업계 관계자는 “업계가 이색 패키지와 트렌디한 원재료, 맛과 식감 등을 내세운 신제품을 선보이는 이유는 결국 젊은층의 눈길을 사로잡기 위한 것”이라고 말했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr