한국은행이 8일 국회에 제출한 ‘통화신용정책보고서’에서 근원물가를 집중 분석한 대목이 눈길을 끌고 있다. 근원물가는 소비자물가에서 식료품과 에너지를 제외한 지표로 기조적인 물가흐름을 보여준다. 정부나 한은의 고민은 소비자물가가 뛰는 반면 근원물가는 사실상 제자리걸음을 하고 있다는 것이다.

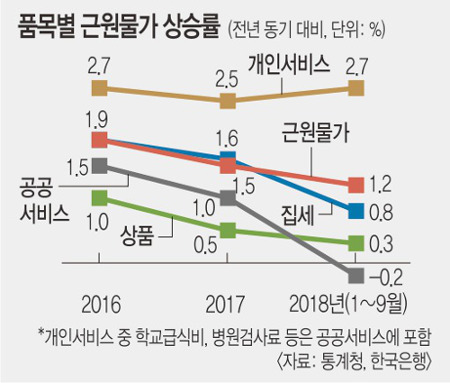

올해 들어 9월까지 근원물가 상승률은 전년 동월 대비 1.2%로 지난해(1.5%)보다 0.3% 포인트 낮아졌다. 2년 전(1.9%)에 비해 0.7% 포인트나 떨어졌다. 소비자물가 상승률(전년 동월 대비)이 지난 9월 1.9%에 이어 지난달 2.0%를 찍은 것과 대조적이다.

왜 근원물가는 되레 떨어지고 있을까. 내수시장의 수요가 크게 늘지 않는 점도 있지만 무상교육 확대, 전기요금 누진제 일시 폐지, 공공요금 인상 제한과 같은 큰 틀의 ‘복지 정책’ 때문이라는 게 한은의 진단이다. 실제로 개인서비스 물가상승률은 민간소비 증가세 등에 힘입어 올 들어 9월까지 2.7%를 기록해 지난해(2.5%)보다 확대됐다. 이와 달리 교육·의료 등 정부의 관리물가가 포함된 공공서비스 물가는 0.2% 하락해 1년 전 상승률(1.0%)보다 크게 후퇴했다.

국민 입장에서 공공요금 인하나 공공서비스 물가 하락은 반가운 일이다. 빠듯한 주머니 사정을 조금이라도 나아지게 만든다. 다만 이런 ‘물가 착시’가 쌓이면 기준금리 인상 시기를 놓치는 등 거시경제 정책을 왜곡할 수도 있다.

주요국과 비교해도 한국의 근원물가는 거꾸로 가고 있다. 미국의 경우 개인서비스와 공공서비스 등 대부분 품목에서 물가가 올라 근원물가 상승률이 지난해 1.8%에서 올해 2.1%로 확대됐다. 일본도 근원물가 오름폭이 -0.1%에서 0.2%로 커졌다.

한편 한은은 가계부채가 주택가격 상승과 높은 상관관계를 갖는다는 분석을 내놨다. 2009년 1월부터 올해 7월까지 가계대출과 아파트 가격 상관계수를 추정한 결과 전국 아파트 가격과의 영향이 0.4로 나타났다. 이 중 서울 지역 상관계수는 0.7로 가장 높았다. 이어 경기도는 0.6이었다. 지난 7월 말 기준 전체 가계대출 잔액에서 서울 비중은 29.3%로 압도적이었다.

이동훈 선임기자 dhlee@kmib.co.kr