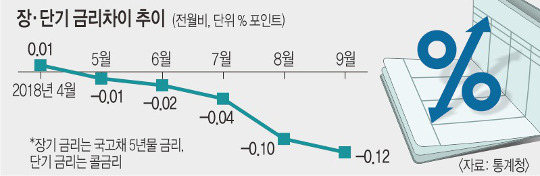

불황을 알리는 ‘나팔소리’가 높아지고 있다. 3∼6개월 뒤 경기를 예고하는 선행종합지수인 장·단기 금리 차이 지표가 5개월 연속 마이너스를 기록했다. 2016년 이후 2년 만에 처음 있는 일이다.

일반적으로 돈을 빌려줄 때 기간이 길수록 높은 이자를 요구한다. 통상 채권시장에서 장기 금리는 단기 금리보다 높다. 장·단기 금리차가 마이너스라는 것은 두 금리의 간격이 좁아지고 있음을 의미한다. 사람들이 조만간 닥쳐올 불황에 대비해 안전한 곳에 장기간 돈을 빌려주면서 ‘장기 금리’가 낮아지고 있는 것이다.

19일 통계청 ‘산업활동동향’에 따르면 선행종합지수의 장·단기 금리차는 지난 9월 ‘-0.12% 포인트’로 집계됐다. 지난 5월(-0.01% 포인트) 이후 ‘마이너스 행진’이다. 통계청은 매월 장기 금리(국고채 5년물 금리)와 단기 금리(콜금리)의 차이를 계산한 뒤 전월 대비로 격차가 얼마나 달라졌는지 분석한다. 장·단기 금리차가 마이너스라는 것은 장기 금리가 낮아졌거나 단기 금리가 높아졌음을 보여준다.

최근 장·단기 금리차가 줄어든 배경에는 장기 금리 하락이 자리를 잡고 있다. 금리는 돈을 빌려줬을 때 받을 수 있는 이자다. 돈을 빌려주는 사람은 기간이 길어질수록 위험이 커지기 때문에 높은 금리를 요구한다. 그런데도 장기 금리가 낮아진다는 것은 받을 수 있는 이자가 적어도 장기간 돈을 빌려주는 사람이 늘고 있음을 나타낸다.

왜 이런 현상이 빚어지고 있을까. 단기 금리의 경우 중앙은행이 정하는 기준금리에 민감하게 반응해 움직인다. 반면 장기 금리는 5년, 10년이라는 긴 시간을 바탕에 깔고 있어 중앙은행의 통화 정책보다는 경제 전반의 성장잠재력에 대한 기대감에 따라 결정된다. 장기적으로 경제 성장이 기대되면 돈을 묻어두기보다 위험자산 등에 투자한다. 자연스레 장기간 돈을 묶어둬야 하는 장기 채권의 경우 더 높은 이자를 줘야 투자자를 끌어모을 수 있다. 반대로 경기 침체가 우려되면 안전자산인 장기 채권에 수요가 몰리면서 상대적으로 장기 금리가 떨어지게 된다.

이 때문에 장·단기 금리차 축소는 한국 경제에 ‘불안한 신호’다. 경기에 가장 민감한 시장 참여자들이 한국 경제의 미래를 부정적으로 보고 있다는 뜻이기 때문이다. 과거 사례를 보면 시장 참여자의 예측이 맞을 때가 많았다. 글로벌 금융위기 후폭풍이 거셌던 2009년 장·단기 금리차 지표는 14개월 연속 마이너스를 찍었었다. 미국도 서브프라임 모기지론 사태, 닷컴 버블 붕괴 등으로 경기 침체가 발생하기 전에 장·단기 금리 역전 현상이 나타났었다.

김현욱 한국개발연구원(KDI) 경제연구실장은 “장·단기 금리차 축소는 앞으로 경기가 나빠진다는 금융시장의 전망이 반영된 것”이라며 “금융위기나 기업 도산 등의 상황이 없음에도 장기 금리와 단기 금리의 간격이 좁아지는 것은 경기에 대한 나쁜 신호”라고 말했다.

세종=전슬기 기자 sgjun@kmib.co.kr