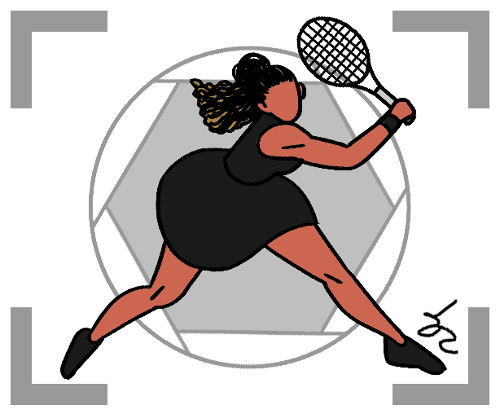

2004년 9월 8일 US오픈 여자단식 8강 ‘흑진주’ 세레나 윌리엄스와 제니퍼 캐프리아티의 경기. 세트 스코어 1-1로 맞선 3세트 첫 번째 게임의 듀스 상황에서 윌리엄스가 백핸드로 친 공을 선심은 라인 안에 떨어졌다고 판정했으나 주심이 이를 뒤집었다. TV 화면은 이후에도 두 차례 이상 윌리엄스가 불리한 판정의 피해자였음을 확인시켰다. 대회 세 번째 우승을 노리던 윌리엄스는 결국 캐프리아티에게 1대 2로 역전패했다.

조직위는 경기 후 오심을 확인하고 그 주심을 경기에서 배제시켰지만 결과를 뒤집을 순 없었다. 오심은 인종차별 논란으로까지 번졌다. 그 오심은 2년 뒤 US오픈이 그랜드슬램 중 최초로 ‘호크아이’를 도입하는 촉매 역할을 했다. 호크아이는 10대가 넘는 초고속 카메라로 공을 포착해 3차원 영상으로 재구성하는 비디오 판독 시스템이다. 오차는 3㎜ 이내다. 지난해 넥스트 젠 ATP 파이널에선 호크아이가 선심 대신 모든 샷을 판정했다. 인간 심판의 보조 수단에서 스스로 심판이 된 것이다.

국제체조연맹(FIG)은 지난 20일 후지쓰의 인공지능(AI) 채점 시스템을 내년 10월 세계선수권부터 도입한다고 발표했다. 이 시스템은 선수에게 매초 230만개의 레이저를 발사해 1300개 이상의 기술 종류와 감점 요소 등을 분석한다. 2020 도쿄올림픽에선 5개 체조 종목 판정의 보조 수단으로 쓰인다. 장기적으론 시스템이 자동채점까지 하는 것을 목표로 하고 있다. 판정에 최첨단 기술을 활용하는 사례가 확대되고 있지만 종목별 도입 여부와 정도는 제각각이다.

우선 인간 심판을 대체할 수 있는 기술 개발의 문제가 있다. 호크아이를 도입한 테니스조차 체어 엠파이어(주심)는 여전히 대체 불가다. 공의 위치 판단 외에 코트 안에서 판단해야 하는 복잡한 상황이 많지만 아직 기술이 완전히 대처하긴 힘들다. 해당 종목 관련자들의 수용 태도 역시 중요하다. FIG는 와타나베 모리나리 회장 체제 이후 AI 채점 시스템 도입을 적극 추진해 왔다.

여기에 US오픈 사례처럼 해당 종목에서 인간 심판에 대한 신뢰 문제 역시 기술 도입의 핵심 변수가 되고 있다. 인간이라 저지르는 ‘휴먼 에러’의 한계도 있지만 납득하기 힘든 오심이 계속된다면 기술 도입에 대한 목소리는 커질 수밖에 없다. 기술 자체의 진보에 인간 심판에 대한 불신이 쉽게 결합될수록 AI 심판의 등장은 더 빠르고 광범위하게 이뤄질 것이다.

김현길 차장