중국 택시 브랜드 ‘디디추싱’ 급성장… 中 정부, 자가용 영업 허용하며 지원

한국 카카오 카풀, 기득권 반발 직면… 정부·정치권은 정책적 결단 못 내려

표 의식해 ‘카풀 금지 법안’ 발의도

영국 런던 택시의 상징이 ‘블랙 캡(Black Cap)’이라면 중국 택시의 상징은 ‘디디추싱(滴滴出行)’이다. 둘 다 나라를 대표하는 택시 브랜드지만 걸어온 궤적은 다르다. ‘마차 시대’ 이후 검은색이라는 전통을 유지한 블랙 캡과 달리 디디추싱은 2015년 2월에 태동한 신생업체다. 역사는 짧지만 중국 시장점유율은 90%를 넘는다. 해외에도 첫발을 디뎠다. 디디추싱은 일본 소프트뱅크와 손잡고 지난 9월부터 오사카에서 시범 서비스를 시작했다.

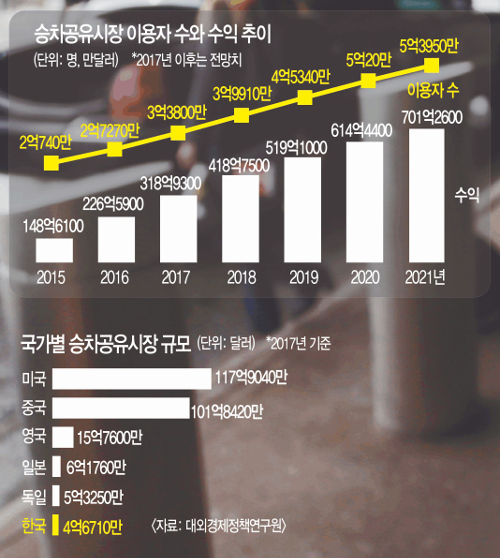

디디추싱의 드라마 같은 성공담을 쓴 장본인은 ‘공유경제’다. 디디추싱은 스마트폰 애플리케이션을 통해 근처에 있는 택시나 개인 자가용을 배치해주는 미국 우버(Uber)의 방식을 차용해 대박을 터뜨렸다. 지난해 3억3800만명까지 치솟은 전 세계 승차공유(카셰어링·카풀 등) 이용자의 욕구와 미래 먹거리로 공유경제를 점찍은 중국 정부의 입맛이 맞아떨어진 것이다.

특히 ‘규제’ ‘인허가’를 쥐고 있는 정부의 역할이 컸다. 중국 정부는 자가용 영업을 허용하는 규제 완화로 힘을 실었다. 원조라 할 수 있는 미국은 요금의 일부를 택시업계에 지원하는 상생모델로 활성화를 꾀했다. 25일 대외경제정책연구원에 따르면 중국의 승차공유 시장 규모는 지난해 101억8420만 달러를 기록해 1위인 미국(117억9040만 달러)과 엇비슷한 수준까지 올라섰다. 반면 한국 시장 규모는 4억6710만 달러에 머물렀다. 시장에선 이동통신서비스 표준을 빗대 미국과 중국의 승차공유 서비스 발전 속도는 ‘LTE(4G)’인데 한국은 아직 ‘3G’라고 꼬집는다.

한국 정부는 혁신성장의 핵심으로 공유경제를 내세우고 있지만, 정작 시장 성장은 걸음마 수준이다. 그 배경에는 ‘기득권’ ‘낡은 규제’가 도사리고 있다. 최근 불거진 카카오의 카풀 논란이 단적이다.

카카오는 이달 안으로 유료 카풀 서비스를 출시할 계획이다. 현재도 ‘풀러스’ ‘럭시’ 등 소규모 카풀 서비스가 있지만 대기업이 카풀 시장에 뛰어들겠다고 밝히기는 카카오가 처음이다. 카카오는 택시 공급이 부족한 출퇴근 시간대에 카풀 서비스를 운영한다는 수익 모델을 내세웠다. 이동수단 선택권을 확대해 소비자에게 도움을 준다는 논리도 만들었다.

그러나 카카오의 카풀 서비스는 거센 반발에 멈췄다. 택시업계는 당장 카풀 기사와 서비스·요금 등으로 경쟁해야 하는 상황이 달갑지 않다. 지난달 18일 카카오 카풀에 반대하는 1차 대규모 집회를 열었던 택시업계는 지난 22일에도 국회 앞에서 2차 집회를 가졌다.

새로운 서비스·시장과 기존 서비스·시장이 격렬하게 충돌하고 있지만, 이해관계를 조정해야 할 정부는 제 역할을 못하고 있다. 공유경제 필요성은 인정하면서도 기획재정부 혁신성장본부나 국토교통부는 “갈등 봉합이 우선이라 각 업계 의견을 수렴해 합의점을 찾으려 노력하고 있다”는 말만 되풀이한다. 정치권이 택시·카풀 태스크포스(TF)를 만들어 의견 수렴에 나섰지만 역시 뾰족한 해법은 없다. ‘택시업계 표(票)’를 의식한 일부 의원들은 카풀 금지 법안을 발의하고 나섰다.

이는 프랑스 사례와 대비된다. 2015년만 해도 프랑스에서 숙박공유 세계 1위 에어비앤비는 불법이었다. 호텔 등 기존 숙박업체의 반발에 부딪혔다. 커지던 갈등은 정부 중재로 돌파구를 찾았다. 에어비앤비에 등록한 곳은 연간 120일까지만 숙박업을 할 수 있도록 절충했다. 그 뒤로 프랑스 파리에서 에어비앤비에 등록한 숙소는 7만8000곳(지난해 기준)에 이른다. 세계 1위 규모다.

산업계에선 정부와 정치권의 뚝심 있는 정책 결단을 촉구한다. 카풀 사업을 추진해 온 스마트모빌리티포럼과 코리아스타트업포럼은 지난 22일 공동성명서를 내고 “카풀 전면 금지는 세계적 흐름에 역행하는 것”이라고 꼬집었다. 벤처기업협회 역시 “신산업 발전과 소비자 편익, 일자리 창출에 역행하는 입법을 정부가 중단해야 한다”고 지적했다.

세종=신준섭 정현수 기자 sman321@kmib.co.kr