“지금의 약점들은 2006년을 떠올리게 합니다. 아마 2005년일지도….”

노벨 경제학상 수상자인 로버트 실러 미국 예일대 교수는 이달 초 야후파이낸스와의 인터뷰에서 미국의 주택시장 상태를 두고 이렇게 말했다. 듣기에 따라 2008년 글로벌 금융위기를 부른 서브프라임 모기지 사태의 전조를 느낀다는 듯한 말이었다. 미국의 주택가격지수인 ‘케이스-실러 지수’를 공동 개발한 그는 “최근 주택시장의 탄력이 떨어지고 있다”고도 했다.

실러 교수가 언급한 2006년이란 무슨 의미일까. 미국 주택가격은 2006년 4월까지 최대치로 상승했지만, 부동산 버블이 꺼지며 시장 전체가 붕괴됐다. 높아진 주택담보대출 금리를 견디지 못한 금융회사들은 줄줄이 파산했다. 미국의 집값은 이후 2012년 1월까지 50% 넘게 하락했다. 휘청거린 미국 경제의 영향은 한국을 포함한 전 세계가 함께 감당했다.

국내총생산(GDP) 성장률이 견실하고 실업률이 낮아지는 현재의 미국에 있어서 글로벌 경기 둔화란 남의 얘기다. 하지만 호황 국면 속에서도 주택시장만큼은 ‘나홀로’ 쇠퇴 신호를 보내고 있다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 “2008년 글로벌 금융위기 직전과 같은지는 알 수 없지만, 거래량 등에서 추가적인 상승 여력이 약화돼온 건 사실”이라고 말했다. 성 교수는 “당장은 아니더라도 시간이 지날수록 위험성이 생기고 있다”며 “눈여겨봐야 할 부분임은 분명하다”고 했다.

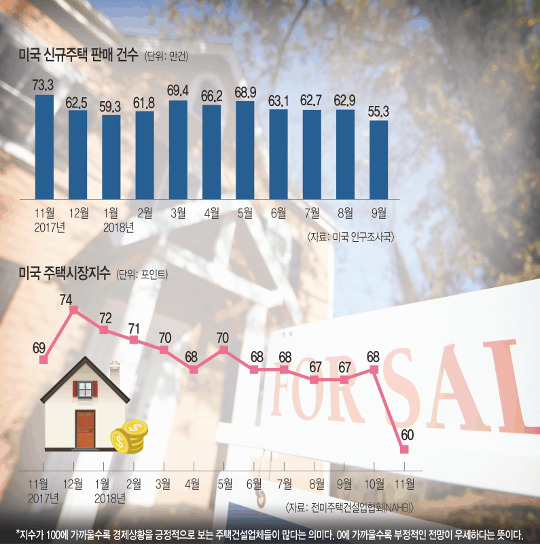

실제 미국의 신규주택판매는 전년보다 15%가량 하락했다. 기존주택판매 역시 8개월 연속 하락세다.

전미주택건설업협회(NAHB)가 밝힌 이달의 주택시장지수는 60포인트로 전년보다 13% 하락했다. 경기 체감 기준인 50포인트보다는 높지만, 건설업체들의 시장 전망은 정점을 지난 상황이다.

실러 교수만 심상찮은 느낌을 가진 건 아니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 8월 통화정책 회의록에도 미국 주택시장의 위축 가능성이 언급돼 있다. 2008년 금융위기를 혹독히 겪은 한국도 미국 주택시장을 주목했다. 국제금융센터는 지난 6월 “단기 전망은 낙관적이지만 모멘텀(상승 동력)은 둔화할 소지가 있다”고 진단했다. 남경옥 국제금융센터 연구원은 27일 “보고서를 작성한 이후 수개월간 상황이 좀 더 나빠졌다”며 “급락하지는 않겠지만, 구매여력이 감소하고 있다”고 말했다.

기업 신용경색, 대형 금융회사들의 파산, 금융시장 변동성 확대로 이어지던 과거의 끔찍한 시나리오가 재현될 가능성은 크지 않다. 실러 교수는 CNBC와의 인터뷰에서 “2012년부터 줄곧 상승한 미국 집값을 버블이라 부를 수는 있겠지만, (금융위기 이전과) 똑같다기보다는 편안한 느낌”이라고 말했다. 투자은행(IB)들도 주택시장의 붕괴 가능성은 낮게 본다.

다만 만일의 사태를 염두에 둬야 한다는 조언들은 여전히 유효하다. 경기·금리 민감도가 높은 미국 주택시장은 미래 경제상황을 예측하는 전통적인 지표였다. 시장에는 “부동산 경기가 10년 주기로 돌아간다”는 믿음도 있다. 구매 심리만큼은 10년 전 수준으로 후퇴해 있다.

하나금융경영연구소는 최근 “현재 미국의 주택시장에는 호재보다 악재가 더 많다”며 “거시경제의 불확실성 확대에 주의할 필요가 있다”는 보고서를 냈다.

성 교수는 “미국의 경제가 좋은 지금도 한국은 어려운 상황이었다”며 “국내 경제 환경이라도 개선하는 노력은 계속돼야 한다”고 말했다.

이경원 기자 neosarim@kmib.co.kr