“개울가에~ 올챙이 한 마리~ 꼬물꼬물 헤엄치다~ 뒷다리가 쑥 앞다리가 쑥~.”

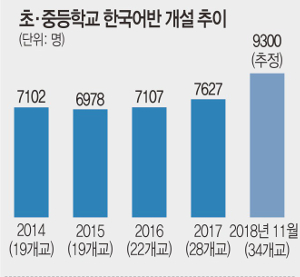

서울에서 직선거리로 4800여㎞ 떨어진 우즈베키스탄 수도 타슈켄트의 초등학교 교실에서 익숙한 노래가 흘러나왔다. 따사로운 햇볕을 머금은 아담한 교실에서 초등학생 10여명이 ‘올챙이와 개구리’를 합창하며 율동하고 있었다. ‘꼬물꼬물’에선 두 손을 모아 휘젓더니 ‘앞다리가 쑥’ 대목에선 다리를 힘차게 쭉 펴며 웃었다. 아이들 책상에는 연필로 꾹꾹 눌러쓴 한글 공책이 펴 있고 교실 여기저기에는 한글이 쓰인 게시물과 고운 한복이 걸려 있다. 한국보다 더욱 한국적인 교실, 지난달 28일 찾은 타슈켄트 제35학교 4학년 한국어 수업 모습이다. 실크로드의 중심지 우즈베크에서 한국어 열풍이 시작되고 있었다.

실크로드에 부는 한국어 바람

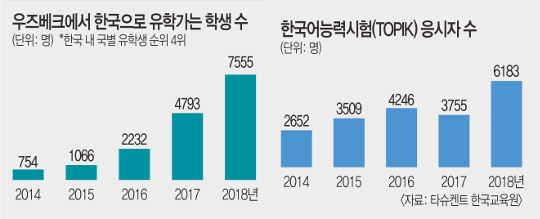

우즈베크에 부는 한국어 열풍은 그들만의 특수성이 있어 보였다. 젊은층이 먼저 드라마와 K팝을 소비한다. 이는 한국 제품과 시너지 효과를 낸다. 문화 소비는 한국 유학과 현지에 진출한 한국 기업에 취업하는 꿈으로 연결된다. 여기까지는 다른 지역의 한류와 비슷한 프로세스다. 우즈베크는 기성세대가 좀 다른 듯했다. 일제 식민지와 전쟁을 거쳐 선진국 대열에 들어선 한국의 역경 극복 스토리를 좋아했다. 우즈베크도 동서양 제국의 교차점에 위치해 끊임없이 침략당한 아픔이 있었다. 그래서 집권 세력은 한국을 롤 모델로, 경제와 교육 분야 파트너로 여기는 듯했다. 성실하고 똑똑하다는 평가를 받는 고려인도 촉매제로 활동하고 있었다. 이 나라 유아교육 책임자인 신아그리피나 유아교육부 장관도 고려인이다.

올챙이와 개구리 노래가 나왔던 4학년 교실에서 조금 떨어진 9학년반(한국 고등학교 1, 2학년 해당)에선 한국어 문법 수업이 진행되고 있었다. ‘입다’를 ‘입었어요’로, ‘팔다’를 ‘팔았어요’로, ‘오다’를 ‘왔어요’로 바꾸는 동사 변화를 공부하고 있었다. 교사가 판서하면 학생이 따라 읽는 지루해 보이는 수업이었지만 열기는 상당했다. 동사의 변형이 까다로운 듯 미간을 찌푸리고 연필을 매만지며 골똘히 생각하는 학생도 눈에 띄었다.

제35학교는 초등학교부터 고등학교까지 통합된 학교다. 이곳은 1990년 한국어 방과후 수업을 시작한 뒤 2009년부터 정규과목으로 한국어를 가르치고 있다. 한국어 공부 이유는 다양했지만 공통점은 한국 유학이었다. 아흐메도바 세빈치양은 “한국말 배우는 게 재미있어요. 한국에 유학 가고 싶어서 BTS(방탄소년단) 노래를 들으며 한국말을 배우고 있어요”라며 웃었다. 마마자노바 마지나양은 “1학년부터 즐겁게 한국어를 배우고 있어요. 한국 유학을 다녀와서 우즈베크에서 성공하고 싶어요”라고 말했다.

한국을 꿈꾸는 학생들

지난달 29일 방문한 타슈켄트 국립 동방대학교에서는 한국어능력시험(TOPIK) 대비반이 운영되고 있었다. 한국어 문제를 풀고 일상생활에서 응용해보는 수업이었다. 한국인 교수가 “이번 주말에 무엇을 할 계획이에요”라며 학생을 지목하면 “친구와 영화 볼 거예요” “청소할 거예요”라며 대화가 자연스럽게 이어졌다.

동방대는 지난해 9월 중앙아시아 최초로 한국학 단과대를 개설했다. 한국어문학과 한국역사문화학과 한국경제정치학과로 구성됐다. 동방대는 지난해 우즈베크 대학평가 랭킹 2위에 오를 정도로 명문으로 꼽히는 곳이어서 화제가 됐다. 쇼이라 우스마노바 동방대 한국학 단과대학장은 “한국어학과는 40명 모집에 125명이 지원할 정도로 인기 있었다”고 소개했다.

한국학 석사과정인 나자로바 마지나씨는 “어릴 때 한국 드라마를 통해 한국어를 접했지만 지금은 양국 협력관계가 발전하고 있어요. 한국 기업에 취업할 기회가 늘어 한국어를 전공하게 됐어요. 박사 과정은 한국에서 할 계획”이라고 말했다. 동석한 남학생은 “우즈베크에서 무역회사를 차리는 게 꿈입니다. 자동차를 거래하는 회사를 생각 중이에요. 우선 한국어 통역사가 돼 두 나라를 오가며 경험을 쌓으려 합니다”고 말했다.

우즈베크는 젊고 역동적인 국가다. 평균연령은 26세에 불과하고 문맹률이 ‘0’에 가까울 정도로 교육열이 뜨겁다. 옛 소련에서 독립한 지 20여년밖에 되지 않아 잘 살아보려는 활기가 가득했다. ‘한국 유학을 다녀와서 잘 먹고 잘 살겠다’라고 말하기보다 ‘국가 발전에 도움이 되고 싶다’고 말하는 이가 더 많았다. 특히 교육을 국가 발전의 원동력이며 130개가 넘는 민족을 국민이란 이름으로 묶어주는 구심점으로 믿는다. 금광이나 풍부한 천연가스 말고 교육에서 희망을 찾는 모습이었다.

“한국에는 3가지 신(神)이 있다”

사르바르 바박호자예브 우즈베크 국민교육부 차관이 우수한 한국 교사를 부러워하면서 한 말이다. 우즈베크 정부는 교육 개혁의 핵심을 우수한 교원 확보에 있다고 본다. 이를 위해 교사 처우를 개선하고 있는데 한국을 벤치마킹하고 있다. 사르바르 차관은 “올해 7월 29일부터 8월 6일까지 한국을 방문해 정부부처와 기관뿐 아니라 학교에 방문해 어떻게 수업하는지 보고 왔다”며 “한국 교육체계에서 가장 마음에 드는 것은 한국에는 3가지 신이 있다는 점이다. 바로 하나님, 부모님, 선생님”이라며 웃었다.

사르바르 차관은 한국 교육에 익숙한 인물이다. 타슈켄트 인하대학교(Inha University in Tashkent) 총장에서 최근 교육 차관으로 발탁됐다. 타슈켄트 인하대는 인하대와 우즈베크 정부가 2014년 10월 공동 설립한 대학으로 올해 8월 첫 졸업생을 배출했다. 한국에서 카이스트와 비슷한 위상의 대우를 받는다는 게 인하대와 우즈베크 교육계 인사들의 전언이다.

우즈베크 현지에선 한국이 전략적으로 우즈베크와 접촉면을 넓힐 필요가 있다고 입을 모은다. 중앙아시아 허브로 성장할 잠재력을 갖춘 나라이기 때문만은 아니다. 한국의 소프트파워가 중국의 물량 공세를 이겨내고 경쟁력을 유지할 수 있는 지역이란 점에 주목하란 충고도 있다. 대중문화와 제품으로 형성된 한국에 대한 호감이 지속되려면 특히 교육 분야 협력을 강화할 필요가 있다고 본다. 만나노브 동방대 총장은 “아시아 최고 수준인 한국 교육 시스템을 도입 중이다. 이 과정에서 한국에서 온 한국 교육계 관계자들, 특히 한국교육원 관계자들과 긴밀하게 협력하고 있다”고 말했다.

타슈켄트=이도경 기자 yido@kmib.co.kr