정부는 지난해 시민들의 의견을 물어 원자력발전소 신고리 5, 6호기를 끝까지 지을 것이지를 논의하는 과정을 거쳤다. 건설해야 한다는 의견이 59.5%로 반대 의견(40.5%)을 넘어서며 정부가 ‘건설 재개’라는 결정을 내리도록 이끌었다. 최소한 이미 짓기 시작한 원전은 지어야 한다는 선에서 사회적 타협이 이뤄진 것이다.

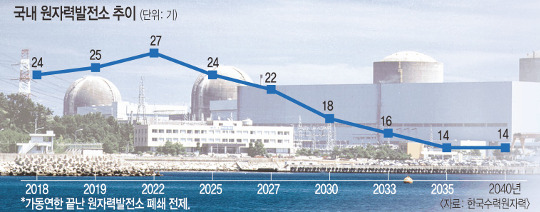

그렇다고 ‘탈원전 원칙’이 흔들린 것은 아니다. 현재 24기가 가동 중인 원전은 ‘신규 건설 중지’와 ‘가동 연한 준수’라는 큰 틀에 따라 운용된다. 우선 가동 연한을 연장하려는 계획이 백지화된 월성 1호기의 경우 2022년까지인 원래 수명보다 앞당겨 폐로할 계획이다.

여기에다 2023년부터 급속도로 원전 수가 줄어든다. 고리 2호기(2023년), 고리 3호기(2024년), 고리 4호기·한빛 1호기(2025년), 월성 2호기·한빛 2호기(2026년), 한울 1호기·월성 3호기(2027년), 한울 2호기(2028년), 2029년(월성 4호기) 순으로 ‘폐로’의 길을 걷게 된다. 2030년까지만 봐도 원전 11기가 가동을 멈추는 것이다.

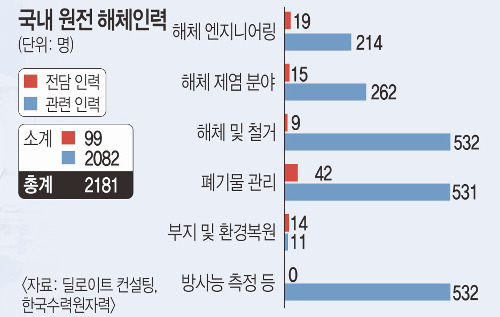

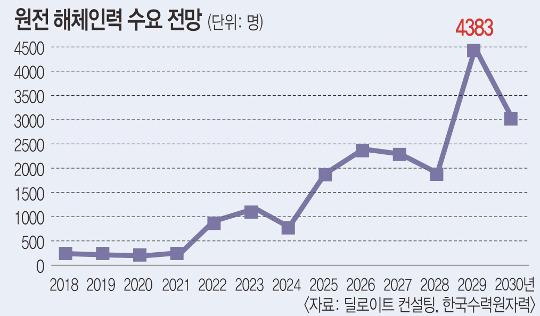

하지만 이런 흐름은 원전산업에 상당한 위협이다. 국민일보가 4일 입수한 에너지경제연구원·딜로이트의 ‘원전산업 생태계 개선 방안’ 중간보고서에 따르면 원전과 연관된 민간 기업은 두산중공업을 비롯해 697개에 이른다. ‘주기기’ 분야를 제외하고 설계(11개)와 시공(80개), 보조기기(85개)와 같은 설계·건설 단계와 예비품(315개), 정비 서비스(206개)를 합친 수치다. 이런 업체들은 현재 관망하는 입장이다. 최소 2023년까지 원전이 현재 수준 이상으로 가동되기 때문이다. 국내 원자력발전소는 2022년에 최대치인 27기까지 늘어난다. 그 뒤로는 상황이 다르다. 보조기기 업체의 경우 원전이 줄게 되면 원전산업에서 아예 밀려날 가능성이 있다. 예비품을 납품하는 업체들은 보조기기 업체들이 빠지면 타격을 받는 구조로 돼 있다. 중장기적으로 봤을 때 연쇄적인 작용이 일어날 수 있다.

원전 축소는 소비자에게도 부담으로 작용한다. 전문가들은 일단 원자력발전 자체가 줄어든다고 해서 국민이 쓸 전기가 줄거나 하지는 않는다고 판단한다. 2040년까지 적용할 국가 에너지계획인 ‘제3차 에너지기본계획’ 권고안은 신재생에너지로 충분히 대처가 가능하다고 판단한다. 권고안을 만든 75명의 전문가들은 지난해 기준으로 전체 발전량 중 6.9%인 신재생에너지 비중을 2030년에 20.0%, 2040년에 25.0~40.0%까지 확대한다는 시나리오를 세웠다.

문제는 신재생에너지 확대가 전기요금 인상으로 이어질 수 있다는 점이다. 태양광 같은 신재생에너지의 가격은 현재로서는 여전히 비싸다. 한국전력공사에 따르면 지난해 기준으로 1㎾h 전력을 구매할 때 원전은 61원이면 충분하지만 태양광은 112원이 들어간다.

이를 차치하더라도 전문가들은 전기요금 인상이 필요하다고 입을 모은다. 제3차 에너지기본계획 권고안은 ‘전력도매가격 연동제’ 도입의 필요성을 강조하고 있다. 세금 등의 비용을 전력 판매요금에 덧붙여야 한다는 것이다. 권고안은 현재 산업용 전기요금에 주는 혜택도 줄여나가야 한다고 덧붙였다. 다만 주택용의 경우 단계적 적용을 제안했다. 익명을 요구한 전문가는 “지금 전기요금이 너무 싼 것은 사실이다. 전기요금의 정상화가 필요하다”고 말했다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr