문학평론가 신형철이 지난 9월 펴낸 산문집 제목을 그대로 빌리자면, 사회역학자인 저자는 ‘슬픔을 공부하는 슬픔’을 누구보다 잘 아는 학자일 것이다. 슬픔을 공부하고, 슬픔을 공부하는 슬픔에 힘겨워하면서, 그렇게 거머쥔 공부의 성과물을 뚜렷하고 뾰족하게 드러내는 게 그의 일이어서다.

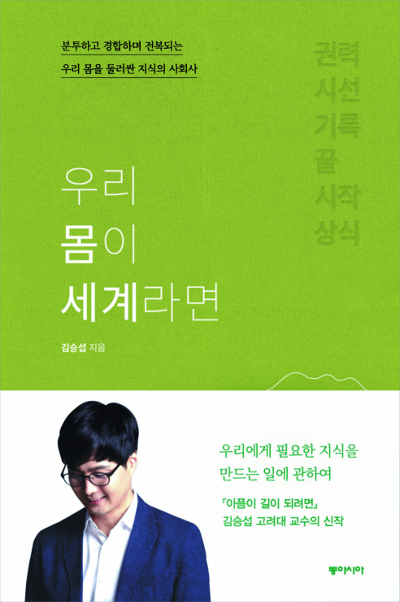

저자는 바로 김승섭(39) 고려대 보건과학대학 교수. 그의 전작인 ‘아픔이 길이 되려면’은 지난해 한국 출판계에서 가장 높게 솟은 봉우리였다. 많은 매체는 지난연말 ‘올해의 책’ 리스트를 뽑을 때 이 작품을 첫손에 꼽곤 했다. ‘아픔이…’는 공동체의 누군가가 아프고 병들었을 때 그 병이 어디서 비롯됐는지 ‘원인의 원인’을 파고든 솜씨가 대단했던 책이었다. 많은 독자들은 이 작품을 통해 질병의 원인을 사회에서 찾는 사회역학의 세계를 마주할 수 있었다. ‘아픔이…’는 들큼하지 않은 주제를 다뤘기에 부담스러울 수도 있는 교양서였지만 7만부나 팔릴 정도로 대중의 각광도 받았다.

‘우리 몸이 세계라면’은 많은 이들이 기다렸을 김 교수의 신작이다. 다양한 주제의 글이 차례로 등장하니 이 책을 꿰뚫는 주제가 무엇이라고 콕 집어 말하기란 쉽지 않다. 굳이 요약해야 한다면 부제를 소개하는 것으로 갈음할 수 있을 듯하다. “분투하고 경합하며 전복되는 우리 몸을 둘러싼 지식의 사회사.” 즉, 인체를 둘러싼 지식의 생산 메커니즘을 개관한 게 이 책의 뼈대다.

김 교수는 들머리에 “가장 많은 시간을 들인 주제”라면서 두 개의 테마를 언급한다. ①생산되지 않는 지식과 ②측정되지 않는 고통이다. 실제로 신작에서 가장 눈길을 끄는 내용도 이들 주제라고 할 수 있다. 그렇다면 ①생산되지 않는 지식이라는 건 무엇인가. 김 교수는 “오늘날 지식은 명백히 선별적으로 생산되고 선별적으로 유통된다”고 적었다. 그러면서 현재 가장 많은 사람들을 힘들게 하는 질병은 무엇인지 묻는다. 이 질문에 계량적인 답을 구하려면 장애보정손실연수(DALY)라는 지표를 끌어오면 된다. DALY는 질병으로 고통받거나 사망할 경우 잃게 되는 시간의 총량을 의미한다. 즉, ‘1 DALY=잃어버린 건강한 수명 1년’이다.

세계적으로 DALY에서 가장 큰 비중을 차지하는 병은 결핵이나 말라리아 같은 감염병이다. 그 비중이 29.6%에 달한다. 그렇다면 제약회사들은 감염병 퇴치를 위해 얼마나 노력하고 있을까.

2002년 한 학술지에는 흥미로운 논문이 실렸다. 20년간 어떤 신약이 개발됐는지 살핀 내용이었는데, 감염병 신약은 전체의 16.1%에 불과했다. 왜 이런 현상이 빚어졌을지는 누구나 짐작할 수 있다. 감염병으로 고통받는 곳은 주로 아프리카나 남미의 빈곤국이다. 제약회사들에 빈곤국은 이문을 남기기 힘든 국가이니 일껏 신약을 개발할 필요가 없었다. 우린 여기서 야멸찬 자본주의의 메커니즘이 절실한 지식의 생산을 가로막는 바리케이드가 되고 있음을 확인할 수 있다.

자, 그렇다면 ②측정되지 않는 고통이란 무엇인가. 예를 들자면 이런 거다. 그동안 많은 의학연구는 성인 남성의 몸을 ‘표준’으로 삼았다. 하지만 남성의 몸은 여성의 몸과 다르다. 지식의 공장에서 지식이 만들어질 때 여성의 몸은 측정의 대상조차 되지 않고 있다. 결국 지금 이 순간도 지식 시장에선 여성에겐 별무소용이거나, 외려 여성의 고통을 가중시키는 지식이 쏟아져 나오고 있다.

김 교수는 기함할 정도로 많은 논문을 깁고 다듬어 이 책을 완성했다. 출판사에 따르면 1120편 넘는 논문을 검토했고 이 중 300편 넘는 연구물을 선별해 집필에 활용했다고 한다. 동료 학자들의 수많은 논문이 김 교수의 주장을 지원하는 뒷배가 돼준 셈이다. 치열하고 치밀한 작품으로 문장은 매끈하고 글의 구성 역시 남다른 데가 있다. 양감과 질감을 두루 갖춘 수작이라고 할 수 있다.

책장 곳곳에서는 약자를 향한 따뜻한 감정도 곳곳에 묻어난다. 김 교수가 깊숙하게 파고든 주제 중 하나는 건강불평등이다. 1970~2010년 한국인의 평균 기대수명은 61.9세에서 80.8세로 늘었다. 같은 기간 25~64세 사망률을 보면 남성은 71.8%, 여성은 78% 각각 감소했다.

그런데 그 안을 들여다보면 씁쓸한 풍경이 펼쳐진다. 같은 기간 초등학교 졸업, 혹은 그 미만의 교육을 받은 여성의 경우 사망률이 고작 18.1% 줄어든 것으로 나타났다. 비슷한 학력의 남성은 사망률이 겨우 1.6% 감소했다. 즉, 교육수준에 따른 건강불평등은 개선되지 않았던 거다. 김 교수는 “가난이 죽음의 불평등으로 이어져서는 안 된다”고 강조한다.

책을 읽는 내내 되새기게 되는 건 지식인의 역할이다. 그 옛날 이름난 권위자들이 내놓은 이론들은 지금 보면 싸구려 가발처럼 티가 나는 엉터리 주장이었다. 이들 주장은 경험이나 직관에 기대고 있었다. 많은 이들은 그들의 주장을 신봉했다.

하지만 ‘실험’과 ‘관찰’이라는 무기를 들고 케케묵은 엉터리 이론에 도전한 근대과학의 돌격대장들 덕분에 우리는 지금의 세계를 마주할 수 있었다. 독자들은 이 책을 통해 ‘슬픔을 공부하는 슬픔’을 끝없이 되새김하면서 의심하고 실험하는 게 지식인의 역할이라는 사실을 배우게 될 것이다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr