새로운 비즈니스 모델로 각광받던 ‘공유경제’에 짙은 먹구름이 드리웠다. 공유경제는 소유에 대한 인식을 바꾸고 기존 제도·시장의 비효율성을 개선하는 해법으로 떠올랐다. ‘상업 경제’의 부작용을 해결할 새로운 산업이라는 찬사도 이어졌다. 공유경제는 어느새 ‘거스를 수 없는 대세’로 자리매김했다.

하지만 지난 10일 발생한 택시기사 최모(57)씨 분신 사건은 공유경제의 어두운 이면을 드러내는 계기가 됐다. ‘공유경제의 파열음’을 단순히 옛 산업에 종사하는 사람들의 반발로만 치부해서는 안 된다는 지적이 나오고 있다.

공유경제의 부작용에 먼저 주목한 것은 해외 석학들이다. 요하이 벤클러 하버드대 로스쿨 교수는 2015년 발표한 논문에서 “우버 등의 사업 모델이 공유경제라는 명칭으로 불리지만 실제로는 공유가 아닌 온라인을 통해 수요와 공급이 만나는 단순한 ‘온 디맨드(On-Demand) 경제’에 불과하다”고 꼬집었다. 러셀 벨크 캐나다 요크대 교수도 “‘공유’라고 설명되는 여러 현상은 전혀 공유가 아니다. (상업적 업체들이) 바람직한 사회 용어를 가져다 쓰고 있다”고 비판했다.

당초 공유경제는 ①교환은 이뤄지지만 ②화폐는 쓰이지 않는 거래라는 뜻을 가졌다. 언뜻 보기에 위험할 수 있는 이런 거래를 촉진시키는 힘은 ‘공동체 의식’ ‘유대감’ ‘자기만족감’ 등의 감정이었다.

현재는 공유경제의 개념이 완전히 달라졌다. 공유경제를 상업화하는 기업이 등장하면서부터다. 스마트폰 등 모바일 플랫폼을 이용해 공급자와 사용자를 연결하는 중개·알선 서비스가 공유경제라는 개념으로 쓰이고 있다. 아룬 순다라라잔 뉴욕대 교수는 “현재 사용되는 ‘공유경제’의 개념은 애초에 정립된 뜻과 차이가 있지만, 이미 새로운 뜻이 공유경제라는 용어를 지배하고 있다”고 말했다.

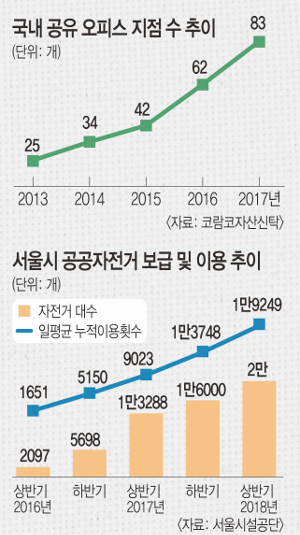

경제 효과가 크다는 인식 속에서 국내 공유경제 산업도 빠르게 성장했다. 숙박업과 카셰어링, 사무공간 임대업 등을 기반으로 몸집을 불리고 있다. 숙박 공유플랫폼 에어비앤비는 지난해 말 기준으로 서울에서만 3만735호실을 확보했다. 국내 카셰어링 업체의 회원 수는 2015년 277만명에서 지난해 480만명으로 늘었다. 공공 영역에서도 각 지방자치단체가 경쟁적으로 자전거 공유사업을 펼치는 등 공유경제 확대에 뛰어들고 있다.

그러나 상업성과 자본력을 바탕으로 하는 공유경제의 성장은 ‘노동의 외부화’ 같은 문제점을 노출한다. 공유경제 서비스가 발전하는 과정에서 기업이 부담했던 각종 위험이 노동자에게 전가된다는 것이다. 벤클러 교수는 “회사에 소속돼 고정 급료를 받고 노동법의 보호를 받던 노동자들이 공유경제 속에서 불안정한 수입과 사업관리를 부담하게 됐다”고 지적했다.

해외에서도 공유경제 서비스를 둘러싼 갈등이 끊이지 않는다. 덴마크 프랑스 브라질 독일 등에선 ‘우버 팝’(일반 자가용 이용) 같은 공유경제 서비스를 불허하고 있다. 프랑스에선 에어비앤비를 통한 민박을 전면 금지하는 법안이 발의되기도 했다. 정석완 KDB미래전략연구소 선임연구원은 “우버 등 공유경제 사업자는 플랫폼만을 제공하는 상황에서 플랫폼 사업자와 기존 제도·산업의 마찰 발생 가능성이 크다”며 “플랫폼 사업자에 대한 심사 등 보완책이 필요하다”고 말했다.

좋든 싫든 공유경제는 이미 피할 수 없는 현실이다. 한 업계 관계자는 “고인(故人)에겐 죄송하지만, 공유경제의 도래를 누가 막을 수 있겠느냐. 앞서 가느냐 뒤처지느냐의 차이일 뿐”이라고 말했다. 박창균 중앙대 경영학부 교수는 “(공유경제의) 문제점을 과도하게 우려해 무조건 거부하다간 국내 경제·산업 자체가 세계적 흐름에 뒤처지는 결과를 낳을 수 있다”며 “기존 산업 종사자에 대한 사회안전망을 구축하는 게 중요하다”고 말했다.

양민철 기자 listen@kmib.co.kr