서울 강남 한복판의 빌딩 붕괴 위험이 ‘포비아(공포)’ 현상으로까지 번지고 있다. 전문가들이 비슷한 시기 지어진 여러 건축물 시공이 부실했을 가능성을 제기하면서 건물 안전진단을 궁금해하는 시민이 크게 늘었다. 정부가 위험한 노후건축물 현황조차 제대로 파악하기 어려운 상태여서 대책 마련이 요구된다.

대종빌딩 사건 발생 후 한국안전진단기술원 등 건물 안전진단 전문기관에 관련 방법과 가격을 묻는 전화가 늘었다. 기술원 관계자는 “평소 안전진단 관련 문의가 하루 10건 남짓했는데 지금은 체감상 20~30% 늘었다”면서 “9월 동작구 상도유치원 붕괴 사고 직후에도 비슷한 현상이 발생했다”고 13일 말했다.

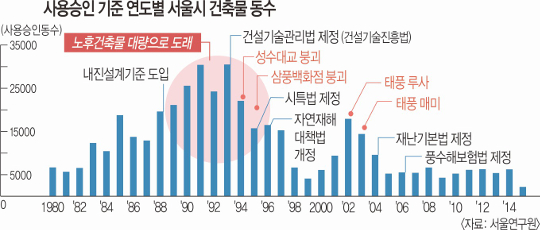

전문가들은 대종빌딩 사례가 유독 심한 부실시공 사례라는 데 동의하면서도 비슷한 사례가 또 있을 가능성을 배제할 수 없다고 말했다. 김순환 한국건축구조기술사회 윤리위원장은 “건물이 완공된 1991년 당시는 6공화국이 100만 가구 주택 건립을 추진하면서 폭발적으로 건축이 이뤄진 탓에 건축자재가 모자라 부실시공이 많았다”고 말했다. 90년대 건설광풍의 대가가 대종빌딩에만 국한된 사안이 아닐 수 있다는 것이다.

정밀진단의 구멍도 많다. 현재 정밀진단은 대개 안전진단 시행 기관이나 업체가 의뢰를 받아 실시한다. 시설물안전관리에관한특별법(시특법)이 규정한 의무 정밀진단 대상은 15층을 넘는 1·2종 건축물이다. 대종빌딩처럼 15층 이하 ‘소규모 건축물’은 제외다.

국토교통부는 시특법의 허점을 보완하기 위해 지난 6월 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침’을 개정했다. 15년 이상 노후건물이 안전등급 C등급을 받아 ‘3종 시설물’로 지정되면 정밀진단 의무대상이 되도록 하는 내용이다. 그러나 3월 구청 조사 당시 진단은 육안 점검에 그쳤고 대종빌딩은 B등급 판정을 받아 3종 시설물로 지정되지 않았다.

전문가들은 대종빌딩 사례처럼 안전점검 의무대상 지정을 피해간 민간 건물이 상당수일 수 있다고 말한다. 박홍근 서울대 건축학과 교수는 “지방자치단체에서 점검을 한다고 해도 안전수준을 제대로 밝혀내기엔 인력이나 시스템이 충분치 못하다”면서 “현재로선 이상 징후를 건물주가 확인하고 개별적으로 정밀진단을 받을지를 판단하는 수밖에 없다”고 말했다.

국토부 관계자는 “개정된 지침 적용을 위해 9월까지 각 지자체에 3종 시설물 지정을 하라고 권고했지만 예상했던 5만7000곳보다 훨씬 저조한 5만개 아래에 그쳤다”고 설명했다. 이 관계자는 “민간시설 건물주들은 정밀점검을 의무로 받게 되면 새로 발생할 지출 탓에 3종 시설물로 지정되는 데 반발하는 경우가 많다. 그 때문에 지자체들도 소극적”이라고 말했다.

15년이라는 기준도 현재로선 제대로 적용될 여지가 적다. 진단이 필요할 만큼 오래된 건물이 얼마나 되는지 각 지자체가 파악하는 것조차 쉽지 않아서다. 서울시 관계자는 “전산화 작업이 2008년 이뤄져 그 이전 건물의 정보를 제대로 파악하려면 각 구청의 협력을 받아 상당한 노력을 들여야 할 것”이라고 말했다. 구청 등 각 지자체도 이를 대장으로만 가지고 있을 뿐 전산화한 곳은 드물다.

조효석 기자 promene@kmib.co.kr