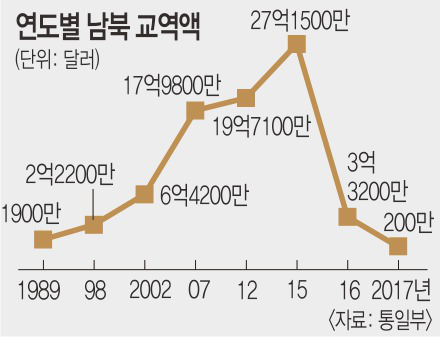

1988년 ‘7·7선언’으로 공식 출발한 남북 경제협력은 ‘30년 나이테’를 품은 나무로 자랐다. 개성공단, 금강산 관광이라는 열매도 맺었다. 다만 지난 30년은 실패와 실망의 시간이기도 하다. 늘 기대만큼 나가지 못하고 가다 서다를 되풀이하던 남북 경협은 2016년 개성공단 가동 중단으로 사실상 끊겼다. 2017년 남북 교역액은 200만 달러로 28년 전인 1989년(1900만 달러)의 10% 수준에 그쳤다.

그러다 지난해 남북 경협은 일대 전환점을 맞았다. 남북 해빙 무드에 힘입어 새로운 한반도 경제지도가 탄생한다는 희망이 커졌다. 여러 사업이 오르내렸고, 남과 북을 잇는 ‘하나의 시장’은 곧 출현할 듯했다. 하지만 냉정하게 평가하면 ‘말의 성찬’이었다. 지난해 말 열린 경의선 철도·도로 연결 착공식 말고는 눈에 띄는 성과는 없다. 국제사회의 촘촘한 대북 제재 그물 아래에서 경협 첫발을 떼기도 쉽지 않았다.

전문가들은 앞으로 펼쳐질 ‘장밋빛 미래’를 보기 전 좌절했던 이유에 주목하라고 강조한다. ‘30년의 교훈’을 배우라는 것이다. 부침을 반복해온 남북 경협은 ‘특수성에 기댄 거래’ ‘취약한 국제협력’ ‘정부 주도’라는 특징과 한계를 보였다. 이를 뒤집으면 ‘제도화’ ‘국제화’ ‘민간 주도’라는 3가지 밑그림이 나온다.

그동안 남북 경협은 구두합의 이후 제도화를 하는 과정에서 약점을 드러냈다. 2007년 10·4 남북 정상회담에서 합의됐던 ‘남북 경제공동체 형성을 통한 평화체제로의 이행’ 약속이 뒤를 이은 보수정권 때 사장된 게 대표적이다.

전문가들은 남북 경협을 ‘같은 민족의 특수거래’가 아닌 ‘국가와 국가의 정상거래’로 규정해야 한다고 본다. 지금껏 남북 경협은 보편적 경제거래와 성격이 다르다는 전제를 깔았다. 이런 특수성은 개성공단이 국제 공업단지로 발돋움하는데 ‘족쇄’로 작용했다. 익명을 요구한 한 국책연구기관 관계자는 1일 “30년간 사실상 (남북 경협의) 룰이 없었다”며 “남한의 민간기업 및 국제사회 투자를 이끌어내려면 법과 제도라는 원칙부터 세워나가야 한다”고 말했다.

지속가능성을 확보하려면 국제사회 참여도 필수적이다. 대북 제재를 상쇄하고 탄탄한 경협 기반을 만들기 위해 국제통화기금(IMF), 세계은행(WB) 등 국제기구를 끌어들여야 한다. 대외경제정책연구원 최장호 통일국제협력팀장은 “국제사회가 북한에 투자해 이익을 얻어야 남북 경협이 살아날 수 있다. 한국은 북한의 IMF 가입 등에서 중재자 역할을 수행해야 할 것”이라고 설명했다.

또한 전문가들은 과도한 정부 주도를 비판한다. 산업연구원 이석기 선임연구위원은 “민간 기업이 이윤 추구를 목적으로 진행할 사업을 정부가 주도하면서 남북 경협이 정치적 성격을 띠게 됐다”고 진단했다.

세종=이성규 정현수 기자 zhibago@kmib.co.kr