비트코인을 포함한 전 세계 가상화폐(암호화폐)는 지난해 극심한 부침을 겪었다. 블록체인 개발 업계도 자금 조달이 어려워지는 등 동반 침체를 겪고 있다. 거품이 빠지면서 그간 업계와 투자자들이 외면했던 부실·사기 문제도 수면으로 떠올랐다.

하지만 가상화폐 거품의 붕괴는 블록체인 업계에 교훈이 될 수 있다. 해외 주요국에선 이미 블록체인 기술을 선도하기 위해 특허경쟁에 돌입했다. 전문가들은 올해가 가상화폐 ‘투기 광풍’에서 벗어나 한국형 블록체인 플랫폼 개발에 집중할 ‘골든타임’이라고 강조한다.

가상화폐 시황중계사이트 코인마켓캡에 따르면 세계 가상화폐의 시가총액은 지난해 1월 8일 8285억 달러(약 925조원)에서 올해 첫날인 1일 1283억 달러(143조원)로 84.5%나 감소했다. 뒤늦게 뛰어든 투자자들은 손해만 보고, 초기에 보유했던 ‘큰손’들만 차익을 챙긴 셈이다.

가상화폐 공개(ICO) 시장에도 찬바람이 분다. ICO는 스타트업들이 자체 코인을 발행해 투자자에게 나눠주고 이더리움 등 다른 가상화폐를 받는 것이다. 이더리움 등의 가격 추락으로 기존 스타트업은 자금난을 겪고 있다. 미국의 블록체인 기반 소셜미디어 ‘스팀잇’은 경영난으로 직원의 70%를 해고하기도 했다.

국내 거래소의 해킹 피해, 검찰 수사 등도 찬물을 끼얹었다. 빗썸은 지난해 6월 해킹으로 가상화폐 약 189억원을 도난당했다. 검찰은 국내 최대거래소 업비트가 2017년 9~12월 자전거래를 한 의혹을 적발했다. 업비트는 거래량을 늘리려고 한 것이라고 해명했지만 투자자 시선은 싸늘하다. 사기성 짙은 가짜 가상화폐 때문에 투자자 피해도 속출하고 있다.

전문가들은 올해 가상화폐 거래시장이 지난해 초처럼 활성화되기는 쉽지 않다고 내다본다. ICO 등에 대한 각국 규제는 갈수록 강해지고 있다.

한국 정부도 섣부른 ‘규제 완화’에 부정적이다. 최종구 금융위원장은 최근 국회에서 “기존 ICO 사례들이 사업의 구체성, 자금 반환절차 등에서 크게 미흡하다”고 지적했었다.

실제 한국 업체들이 해외에서 진행한 ICO 가운데 사업화에 성공한 사례는 찾아보기 어렵다. 한호현 경희대 컴퓨터공학과 교수는 “먼 미래에는 가능할지 몰라도 당장 완벽한 기술개발이 안 돼 있는데, 새로운 거래 모델인 것처럼 부풀린 사례들이 많다”며 “나무가 뿌리를 채 내리지 못했는데 물감으로 열매를 그려놓은 상황”이라고 꼬집었다.

전문가들은 가상화폐를 ‘돈벌이’로 보는 시각에서 벗어나 블록체인의 본질에 집중해야 할 때라고 역설한다. 블록체인이 ‘인터넷’이라면 가상화폐는 ‘응용 프로그램’이라고 할 수 있다. 가상화폐에 집착하지 않아도 블록체인의 개념은 구현 가능하다. 정보의 위·변조 방지, 보안에 강점을 갖는 블록체인은 사물인터넷(IoT), 드론, 자율주행차 등에 필수불가결한 기술이라는 평가를 받는다.

한국은 블록체인 특허경쟁에서 이미 뒤처져 있다. 지식재산권 관련 전문업체인 IPR데일리가 지난해 9월 발표한 블록체인 특허보유 순위를 보면 중국 알리바바가 1위, 미국 IBM이 2위였다. 한국핀테크연합회 홍준영 의장은 “20년 전 한국이 초고속인터넷(ADSL)을 깔 때 투자에 뒤처졌던 유럽은 그 대가를 톡톡히 치렀다”며 “한국도 블록체인 골든타임을 놓쳐선 안 된다”고 말했다.

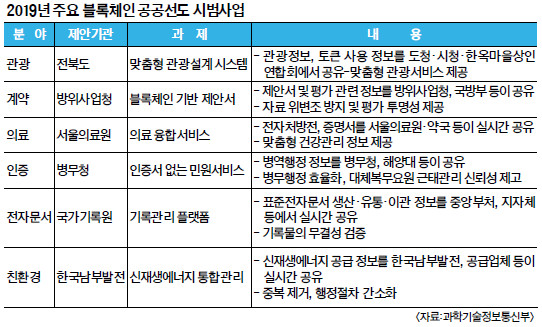

정부도 올해 각종 블록체인 시범사업에 뛰어든다. 공공기관, 지방자치단체에서 예산 85억원을 들여 블록체인 기반 맞춤형 관광, 의료 서비스 시스템 등 12개 과제를 진행한다. 다만 글로벌 블록체인 기술을 선도할 표준 플랫폼 개발보다는 응용 기술에 변죽을 울리고 있다는 비판이 제기된다.

한 교수는 “현재 정부 사업들을 보면 대부분 블록체인이 아닌 다른 기술로도 할 수 있는 분야”라며 “비전문가들이 ‘무늬만 블록체인 사업’을 만들고, 정부가 그런 사업을 지원하려 하는 게 문제”라고 말했다.

나성원 기자 naa@kmib.co.kr