세계 금융시장이 한 사람의 ‘마음’과 ‘입’에 주목하고 있다. 바로 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 이끄는 제롬 파월 의장이다. 파월(사진) 의장은 지난해 하반기까지만 해도 “미국 경제는 저물가·저실업의 희귀한 호황을 누리고 있다”며 자신만만했다. 하지만 연말로 갈수록 수위가 낮아지더니 이제는 “금리 인상 기조가 달라질 수 있다”며 슬그머니 ‘비둘기 성향’(dovish·통화완화 선호)을 드러낸다. 금융시장은 파월 의장의 ‘변심’이 글로벌 경기 침체를 알리는 신호탄인지를 놓고 갑론을박을 벌이고 있다.

파월 의장은 최근 통화정책을 언급할 때마다 ‘인내심’을 강조했다. 그는 지난 10일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 이코노믹 클럽에 참석해 강연하면서 “지금은 참을성 있게 인내하면서 탄력적으로 경제 상황을 지켜봐야 할 시점(Waiting and watching)”이라고 말했다. 지난 4일 전미경제학회에서도 “경제가 어떻게 진행되는지 지켜보면서 인내할 것”이라고 했었다. 경제 상황이 심상치 않게 돌아갈 경우 통화정책을 완화할 수 있다는 의미다.

시장에서는 미국의 기준금리 인상 사이클은 끝났다는 시각이 대세로 자리 잡고 있다. 재닛 옐런 전 연준 의장은 지난 14일 뉴욕 전미소매협회(NRF) 연례 빅쇼 이벤트에서 “세계 경기 침체가 미국에 전이된다면 금리 인상 주기는 지난해 12월로 끝났을 가능성이 크다”고 진단했다. 라파엘 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행 총재 역시 지난 7일 “나는 올해 한 번의 금리 인상을 지지한다”며 속도 조절론에 힘을 실었다.

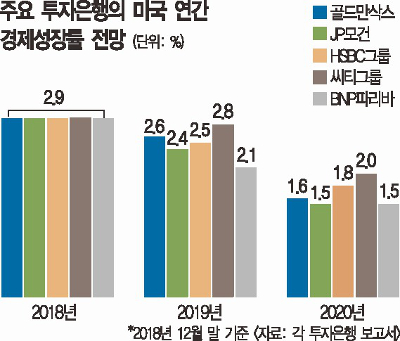

그러나 이런 흐름이 미국 경기의 ‘침체(recession)’를 상징하는지를 두고 의견이 엇갈린다. 미국의 취업자 수는 늘고 있고 실업률은 여전히 3%대다. 반면 일각에선 “고용은 대표적 후행지표”라고 반박한다. 선행지표인 전미공급관리협회(ISM) 제조업지수가 지난해 12월 54.1로 하락하는 등 둔화세가 나타나고 있다는 지적이다. 주요 투자은행(IB)은 미국 경제의 성장률을 속속 낮춰 잡고, 애플 등 주요 기업의 실적 우려는 커지고 있다.

시장은 오는 30일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 주목한다. 기준금리 동결이 유력한 가운데 파월 의장이 언급한 ‘인내심’의 윤곽이 드러날 수 있어서다. 박소연 한국투자증권 연구원은 “파월 의장이 생각하는 기준금리 인상과 연준 자산긴축 수준에 향후 증시 반등 여부가 달려 있다고 해도 과언이 아니다”고 말했다.

양민철 기자 listen@kmib.co.kr