미국 워싱턴에는 두 개의 독립운동 역사가 있다. 하나는 복원된 역사고, 다른 하나는 사라진 역사다.

조선 말기 애국지사와 일제 강점기 독립운동가들은 미국을 짝사랑했다. 조선의 애국지사들은 일본 침략에 맞서 지푸라기라도 잡는 심정으로 미국에 도움을 요청했다. 독립운동가들은 미국의 조선 독립 지지를 이끌어 내기 위해 백방으로 뛰었다. 하지만 이 모든 것은 허사로 끝났다. 역사 속의 미국은 TV드라마 ‘미스터 션샤인’ 속의 미국보다 냉혹했다.

워싱턴은 100년의 시간 이전에도 외교의 중심지였다. 일본에 저항했던 애국지사와 독립운동가들의 발자취가 워싱턴에 남아 있는 이유다. 워싱턴에는 주미 대한제국 공사관이 있다. 슬픈 역사도 기억하겠다는 의지가 담긴 곳이다. 한으로 점철됐던 과거가 역사의 현장으로 새롭게 태어났기 때문이다.

주미 대한제국 공사관은 백악관에서 북동쪽으로 1.6㎞ 떨어진 로건 서클에 위치해 있다. 로건 서클은 당시 대표적 외교가였다. 조선은 1882년 5월 22일 미국과 조·미 수호통상조약을 체결했다. 초대 주미공사 박정양과 공관원들은 1888년 1월 1일 미국에 도착했다. 미국에 줄을 대려는 조선의 의도를 간파한 청과 일본은 견제에 나섰다. 그러나 박정양 공사는 1월 17일 그로버 클리블랜드 대통령에게 국서를 전달하고 이틀 뒤인 19일 대한제국 공사관을 개설했다. 첫 공사관은 개인 집을 빌렸다.

주미 대한제국 공사관은 이듬해인 1889년 2월 13일 지금의 장소로 옮긴다. 지하 1층, 지상 3층 규모의 갈색 벽돌집 건물이다. 미 해군 출신 정치가이자 외교관이었던 세프 펠프스의 저택이었다. 임대해 사용하던 조선은 1891년 12월 1일 이 저택을 사들였다. 계약자는 조선 국왕 고종과 펠프스의 사위였다. 고종은 이 건물 매입을 위해 왕실 한 해 예산(내탕금)의 절반 규모였던 2만5000달러라는 거금을 미국으로 보냈다. 고종이 얼마나 미국의 외교적 도움에 매달렸는지를 알 수 있는 대목이다.

그러나 주미 대한제국 공사관은 비극적 장소로 기록됐다. 일본의 조선 침략이 본격화되면서 기능이 크게 약화됐다. 조선 본국에서 오는 돈이 크게 줄어 공관원은 축소됐고, 남아있는 사람들도 궁핍한 삶을 피하지 못했다.

1905년 11월 17일 일제는 을사조약을 강제 체결하며 대한제국의 외교권을 빼앗았다. 주미 공사관 기능이 정지됐다. 17년 동안 워싱턴에서 휘날렸던 태극기는 내려졌다. 1910년 8월 29일 경술국치로 조선이 국권을 상실한 뒤 일본은 단돈 5달러에 주미 공사관을 강제 매입했다. 일본은 같은 해 9월 1일 주미 공사관을 미국인에게 팔아 넘겼다.

주미 대한제국 공사관은 아픈 역사를 잊지 않았다는 점에서 더 큰 울림이 있다. 특히 미국 교민들이 ‘1인당 10달러 벽돌 1개 쌓기 운동’을 전개했다. 정부도 나섰다. 우연도 따랐다. 로건 서클 일대가 워싱턴의 문화재 보존지구로 묶여 있어 개발이 되지 않았다. 주인이 계속 바뀌었지만 주미 공사관의 외양은 변하지 않았다.

2012년 10월 문화재청은 미국인 집주인에게 350만 달러를 주고 주미 공사관을 되찾았다. 당시 미국인 사진작가가 찍은 내부 사진 2장, 조선과 주미 공사관이 교환했던 문서 등을 바탕으로 복원이 시작됐다. 까다로운 미국 법 절차를 따르다 보니 건물 매입부터 개관까지 5년 넘게 걸렸다. 마침내 조·미 통상조약 체결 136주년 기념일이던 2018년 5월 22일 주미 공사관 재개관식이 열렸다. 당시 한·미 정상회담차 워싱턴을 방문한 문재인 대통령도 참석했다.

주미 공사관의 한종수 박사는 지난 6일 “재개관한 주미 공사관은 해외 문화재로는 최초로 자료조사·고증·복원의 3단계 과정이 성공적으로 이뤄진 곳”이라며 “박물관으로 지난해 5월 개관된 이후 9개월 동안 우리 교민, 한국인 여행객, 현지 미국인 등 7000여명이 방문했다”고 설명했다. 오수동 관장은 “주미 공사관은 한·미 관계와 한국의 문화유산을 담고 있는 곳”이라며 “한·미 우호의 상징으로 주미 공사관을 발전시킬 계획”이라고 말했다.

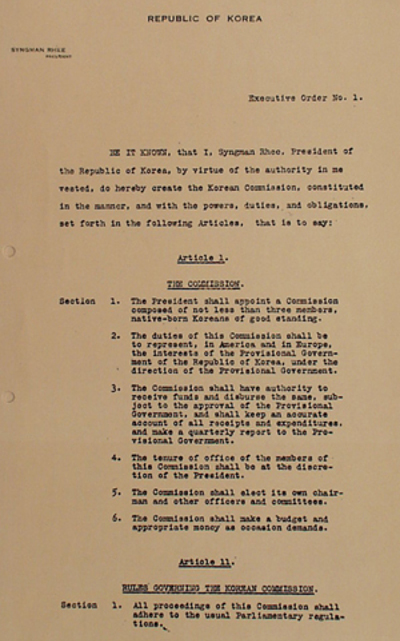

하지만 가슴 아픈 흔적도 있다. 구미(歐美)위원부다. 구미위원부는 대한민국 임시정부 초대 대통령을 지냈던 이승만의 지시로 1919년 8월 워싱턴에 세워졌다. 이름처럼 유럽(구라파)과 미국을 대상으로 한 임시정부 외교의 전진기지였다. 프랑스 파리의 파리위원부와 미국 필라델피아에 있던 대한민국 통신부가 통합된 조직이 구미위원부였다.

구미위원부는 프레드 돌프 등 미국인 고문까지 두고 미국 정부를 상대로 임시정부의 합법성을 인정받기 위해 백방으로 뛰었다. 미국 상원에서 일본의 불법 강점 문제가 논의되는 성과를 거두기도 했다. 그러나 더 이상의 진척은 없었다. 구미위원부는 방향을 바꿔 미 국민들을 대상으로 여론전에 나섰다. 대한 독립의 정당성과 일본의 학정을 알리는 책자 발간, 강연회 등을 펼쳤다. 미국 언론에 당시 한국의 실정을 알리는 기사를 게재하는 것도 큰 임무 중 하나였다. 워싱턴과 필라델피아 등지에선 미국인들로 구성된 한국친우회가 만들어지기도 했다. 미국인들이 대한 독립을 돕고 나선 것이었다.

하지만 미국 정부는 한국을 위해 움직이지 않았다. 구미위원부의 힘도 미약했지만 한국의 독립 가능성이 낮다는 전략적 판단이 가장 큰 이유였다. 이런 상황에서 구미위원부에 내분까지 겹쳐졌다. 구미위원부에는 미국을 근거지로 삼았던 이승만의 그림자가 너무도 컸다. 대한민국 임시정부는 구미위원부가 이승만의 독단에 따라 움직인다고 판단해 1925년 위원부 폐지령을 내렸다. 하지만 이승만은 이에 반발해 위원부를 계속 운영했다. 이승만은 자신이 기거했던 워싱턴의 가정집에 구미위원부 사무실을 두기도 했다. 이후 임시정부와 이승만은 구미위원부 활동을 놓고 상황에 따라 협조와 반목을 이어갔다. 이승만이 단독으로 운영하면서 구미위원부가 언제 문을 닫았는지는 학자마다 주장이 다르다.

민족주의 세력들도 외교적 노력에 뛰어들었다. 김구 조소앙 등이 주축이 됐던 한국 독립당은 당시 교민들이 많았던 하와이를 거점 삼아 하와이 지부를 만들었다. 이승만도 한때 한국독립당 하와이 지부에 몸담기도 했다.

임시정부가 승인했던 구미위원부의 터는 워싱턴 중심부에 있다. 백악관에서 동북쪽으로 600m 떨어져 있다. 걸어서 7∼8분이면 갈 수 있는 거리다. 그러나 지금 그곳엔 12층의 대형 빌딩이 서 있다. 이 건물을 매입해 복원하기는 현실적으로 어렵다. 100년이 지난 지금, 임시정부 외교의 상징이 사라지고 만 것이다. 독립운동가들의 피와 땀이 서린 공간이 그렇게 잊혀지고 있다.

워싱턴=하윤해 특파원 justice@kmib.co.kr