담도나 담낭(쓸개주머니), 췌관, 췌장 등의 장기는 몸 속 깊숙이 위치한 데다 주변에 중요한 혈관이 많고 복강, 간 등과도 가까워 검사와 관리에 제약이 따른다. 특히 담도암과 췌장암은 초기에 뚜렷한 증상이 나타나지 않는다. 간헐적인 복통과 소화불량, 체중감소 등 생활 속에서 무심코 넘길 수 있는 증상들 뿐이다. 환자의 90% 이상이 진단 후 1년 안에 사망한다. 담도와 췌장암의 조기 발견이 그래서 중요하다.

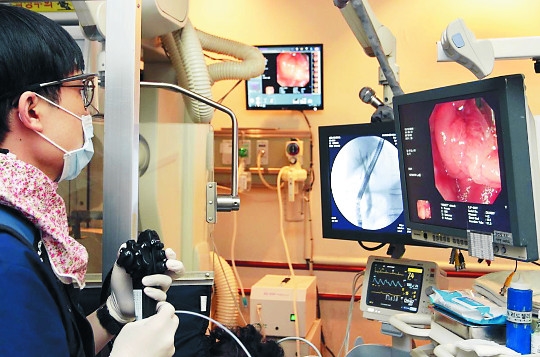

‘내시경역행담췌관조영술(ERCP)’은 담도와 췌장질환의 진단과 치료에 쓰이는 표준 시술법으로 내시경과 방사선을 동시에 활용한다. 담도와 췌관 입구인 ‘십이지장 유두부’까지는 내시경으로 접근하고 그 다음부터는 X선 촬영을 통해 담도 등의 상태를 간접 파악하는 방식이다. 담도나 췌장 안으로 내시경이 잘 들어가지 않아 눈으로 직접 병변을 확인하지 못하는 게 흠. 암의 발견이나 조직 검사에 애로가 있을 수밖에 없다.

이에 2015년 담도와 췌관 내부를 훤히 볼 수 있는 1회용 담도 내시경인 ‘스파이글래스’가 개발돼 국내 일부 의료기관에 보급됐다. 이는 십이지장까지는 기존 ERCP 내시경을 활용하고 그 다음에는 안에서 고화질의 디지털카메라가 달린 매우 가는 내시경이 하나 더 나와 담도 안으로 삽입해 담도 내부를 선명한 영상으로 관찰하는 것이다.

경희의료원 소화기내과 동석호 교수는 4일 “내시경 안에 ‘눈’이 하나 더 달려 있다고 보면 된다. 그래서 ‘모자(母字) 내시경’이라 부른다”고 말했다. 동 교수는 “스파이글래스에는 또 레이저나 쇄석기 등 ‘액세서리 도구’가 붙어 있어, 작은 암을 레이저로 없애거나 담석을 부숴버릴 수도 있다”고 설명했다. 내시경으로 진단과 동시에 치료까지 가능하다는 얘기다.

한번만 쓰고 버려야 하는 스파이글래스의 1개 구입 비용은 300여만원으로 건강보험 적용이 안 된다. 1회용 치료 재료 치고는 고가여서 정부가 선뜻 급여화에 나서지 못하고 있다.

부천순천향대병원 소화기내과 문종호 교수는 내시경 전문기업인 올림푸스와 손잡고 ERCP를 활용하지 않고 위·대장 내시경처럼 입을 통해 직접 담도까지 투입되는 내시경을 개발 완료했다. 아직 상용화 단계는 아니지만 일부 환자에게 시범 적용하고 있다.

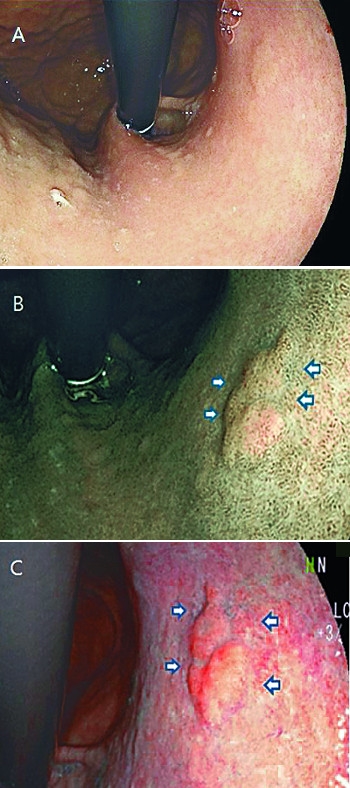

광학 기술을 접목해 병변이 의심되는 곳을 색깔로 강조 표시해 암을 조기에 찾아주는 내시경 장비(NBI·협대역 화상강화기술)도 근래 보급되고 있다. 청색빛과 녹색빛이 혈액 중 헤모글로빈에 강하게 흡수되는 성질을 이용해 점막 표면의 모세혈관을 색깔로 부각시킴으로써 암을 포착해 내는 것이다. 미국 식품의약국(FDA)이 암세포가 방광 점막에만 나타나는 ‘비근육 침윤성 방광암’ 환자를 NBI 방식 내시경으로 검사했더니 일반(백색광)내시경보다 암 발견율이 17% 더 높았고, 상피내암(前암단계) 추가 발견율은 28% 더 높았다.

한림대동탄성심병원이 지난해 10월 국내 처음 도입한 ‘Eluxeo-7000’도 비슷한 원리를 활용한 최첨단 내시경 장비다. 일반 백색광 내시경 모드에선 숨어서 잘 보이지 않던 용종(혹) 등 위암 의심 병변이 푸른색과 적색 모드에선 색 대비를 통해 뚜렷이 관찰된다. 이 병원 소화기내과 이진 교수는 “일반적으로 위암 전 단계 또는 조기 위암인 경우 그 점막의 변화가 미미해 일반 내시경으로는 보고도 놓치는 경우가 비일비재하다”면서 “병변이 잘 보이지 않는 곳에 위치해 있거나 크기 1㎝ 이하 아주 작은 암은 발견이 쉽지 않기 때문”이라고 설명했다. 이 교수는 “색깔 모드 내시경에선 정상 조직과 정상이 아닌 조직을 명확히 구분할 수 있고 불분명했던 경계도 뚜렷하게 별견된다”면서 “용종이 어디에 있고 어디까지 절제해야 할지 의사가 정확히 판단하고 치료 결정을 할 수 있게 도와준다”고 말했다.

최근 AI를 접목해 대장 내시경 화면의 종양 발견율을 높이는 연구결과가 발표돼 주목받았다. 미국 캘리포니아의대 윌리엄 카네스 박사팀에 따르면 2000명 이상 환자의 8600여건 이미지를 딥러닝시킨 AI의 보조를 받은 대장 내시경 전문의의 경우 종양을 45개 찾아냈으나 보조를 받지 않은 경우에는 36개 찾는데 그쳤다. 특히 1~3㎜의 아주 작은 종양은 AI를 활용한 경우 5개 더 발견한 것으로 확인됐다.

한 전문가는 “위 내시경 검체의 종양 판별에도 AI를 적용한 결과가 최근 발표된 바 있어 의료계 전반에 활용되기 시작한 AI 기술이 대장, 위 등 다양한 암을 조기 발견하는 데도 도움이 될 것”이라고 기대했다.

내시경, 위·대장만 관찰?… 이젠 못들여다보는 장기는 없다

의사가 정확한 진단을 내리는 가장 좋은 방법은 질병 부위를 직접 들여다보는 것이다. ‘몸 속을 보는 거울’이란 뜻의 내시경은 흔히 알려진 위·대장뿐 아니라 인체 곳곳을 생생하게 관찰하는 수준까지 도달하고 있다.

호흡기나 폐질환을 확인하기 위한 호흡기 내시경은 코와 입부터 시작해 인후부(목), 성대, 기관과 기관지, 폐까지 이어지는 부위에 이상이 있는지 직접 눈으로 관찰할 수 있다. 방광 내시경은 좁은 요도를 통해 방광까지 내시경을 넣어 곳곳을 살핀다. 피섞인 소변이 나올 때 원인을 밝히는 데 유용하다. 이밖에 여성의 자궁질환을 살펴보는 자궁경이나 무릎·어깨질환 진단을 위한 관절경도 있다.

조만간 미세한 크기의 사람 혈관도 내시경을 통해 입체적으로 들여다볼 수 있을 전망이다. 최근 한국과학기술원(KAIST)이 개발한 3차원 혈관 내시경 시스템을 활용하면 지경 0.8㎜의 내시경을 혈관에 삽입해 고해상도 영상을 얻을 수 있다. 토끼의 대동맥과 돼지 관상동맥에서 초고속으로 이미지(사진)를 얻는데 성공해 현재 환자 대상 임상 적용을 위한 연구를 계속하고 있다.

머리부터 발끝까지 내시경 검사를 통해 관찰하고 진단과 치료가 가능한 시대가 조만간 올 것이란 전망이다.

한 내시경 전문가는 “내시경 끝에 초음파 침(프로브)을 장착한 ‘초음파 내시경’을 활용하면 장기의 표면에선 보이지 않는 깊은 위치의 병변도 찾아낼 수 있다”고 말했다. 흔히 쓰이지는 않지만 알약 크기의 ‘캡슐 내시경’도 있다. 소장(작은 창자)은 길이가 길어 일반 내시경으로는 힘들기 때문에 소형 카메라와 조명을 탑재한 캡슐 내시경을 삼키면 장 운동에 따라 이동하면서 사진을 찍어 외부로 전송하는 원리다.

민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr