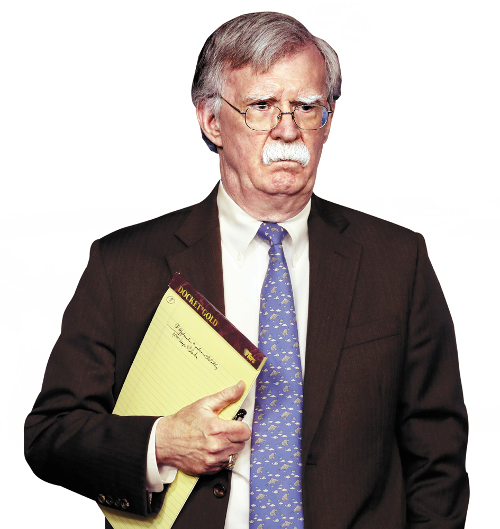

‘슈퍼 매파’ 존 볼턴(사진) 미국 백악관 국가안보보좌관이 본격적으로 자기 목소리를 내고 있다. 볼턴 보좌관은 한때 대북 초강경 노선을 설파하다 북·미 대화 국면에서 한동안 배제됐던 인물이다. 하지만 2차 북·미 정상회담 결렬 이후 그의 존재감이 부각되고 있다. 미국의 대북정책이 강경 스탠스로 전환되는 신호탄이라는 해석도 나온다.

볼턴 보좌관은 3일(현지시간) 폭스뉴스, CBS, CNN과 잇달아 인터뷰를 하고 “미국은 사실 더욱 강경한 입장을 취하고 있다. 북한이 대화로 나온 것은 ‘최대의 압박(maximum pressure)’ 전략에 따른 강력한 대북 제재 덕분이었다”면서 “최대의 압박은 계속될 것이며 김정은(북한 국무위원장)에게 진짜 충격(real impact)을 줄 것”이라고 말했다. 그는 “시간은 도널드 트럼프 대통령의 편”이라며 대화를 서두르지 않겠다는 뜻도 밝혔다.

볼턴 보좌관은 지난해 4월 취임 직후 한동안 자기 지론인 ‘선(先) 비핵화, 후(後) 보상’ 방식의 ‘리비아 해법’을 강조하다 북한의 격렬한 반발을 초래했다. 김계관 외무성 제1부상은 볼턴 보좌관을 콕 집어 “아둔하기 짝이 없다”고 비난했다. 이후 볼턴 보좌관은 한동안 북·미 대화에는 관여하지 않고 베네수엘라 사태와 이란 핵 문제에만 집중하는 모습을 보였다.

볼턴 보좌관은 ‘단계적, 동시적 비핵화’에 호의적인 스티븐 비건 미 국무부 대북정책특별대표와 한동안 의견 충돌을 벌여온 것으로 알려져 있다. 하지만 2차 회담이 끝내 결렬되면서 볼턴 보좌관이 비건 대표를 밀어내고 대북정책 주도권을 쥘 가능성도 있다. 로버트 갈루치 전 미 국무부 북핵특사는 미 의회전문지 ‘더 힐’과의 인터뷰에서 “비건 대표는 미식축구 시작 직전 ‘2분 훈련(two-minute drill)’만 하고 경기장에 나간 꼴”이라며 “이것만으로 두 정상의 합의를 이끌어내는 건 불가능했다”고 말했다.

북측에서도 ‘선수 교체’ 정황이 포착된다. 북측은 지난 1일 새벽 긴급 브리핑을 열면서 최근까지 북·미 대화를 이끌었던 김영철 노동당 부위원장 겸 통일전선부장과 김혁철 국무위원회 대미특별대표 대신 리용호 외무상과 최선희 외무성 부상을 내보냈다. 리 외무상과 최 부상 모두 다자외교 무대에서 남한 및 외국 언론과 접촉한 경험이 많은 점이 우선 고려된 것으로 보인다. 장기적으로는 지난해 초부터 북·미 대화를 주도하던 통일전선부 라인을 밀어내고 외무성 라인이 전면에 나서는 단초일 수도 있다.

조성은 기자 jse130801@kmib.co.kr