아파트 등 공동주택의 공시가격을 인상하면서 정부가 ‘보유세 형평성’의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 핵심 키워드는 ‘고가’ ‘급등’이다. 시세 12억원이 넘는 고가 공동주택의 공시가격은 최고 18% 뛰었다. 서울 마포·용산·성동구 등 지난해 아파트 가격 오름세가 두드러졌던 지역의 상승률은 17% 안팎에 이른다. 시가 상승폭에 비해 공시가격이 낮아 상대적으로 세금을 적게 냈던 고가 아파트 보유자들이 직격탄을 맞게 됐다. 공시가격은 건강보험료, 부동산 보유세(재산세와 종합부동산세) 등의 기준이 된다.

국토교통부는 14일 아파트 등 전국 1339만 가구(아파트 1073만 가구, 연립·다세대주택 266만 가구)의 공동주택 공시가격이 평균 5.32% 올랐다고 밝혔다. 공동주택 공시가격은 표본조사를 하는 단독주택과 달리 전수조사로 결정된다. 상당수가 공동주택에 거주하기 때문에 부동산 시장에 미치는 파장이 크다.

국토부는 공동주택 공시가격에도 어김없이 ‘부동산 조세의 형평성 맞추기’를 적용했다. 이문기 국토부 주택토지실장은 “현재 공시가격은 부동산 유형·지역·가격대별로 불균형이 존재한다”며 “불균형을 적극적으로 개선하기 위해 공시가격과 시세 간 격차가 큰 주택을 중심으로 현실화율을 올렸다”고 말했다. 이어 “중저가 주택은 시세변동률 이내로 공시가격을 산정했다”고 덧붙였다.

전국 평균 상승률은 예년과 비교해 두드러지지 않는다. 지난해 공동주택 공시가격 상승률은 5.02%였다. 2007년엔 22.73%나 치솟기도 했었다. 올해 표준 단독주택 공시가격 상승률(9.13%)이나 표준지 공시지가 상승률(9.42%)에 비해서도 상대적으로 낮은 수치다. 이는 공동주택의 현실화율(시세반영률)이 단독주택이나 토지보다 높은 수준이기 때문이다. 정부는 올해 공동주택의 시세반영률을 지난해 수준(68.1%)에서 유지했다.

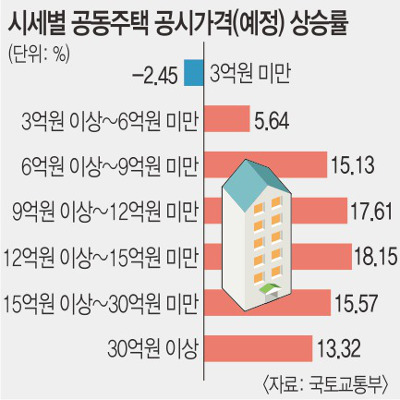

그러나 고가이거나 가격이 급등한 공동주택은 사정이 다르다. 시가별로 보면 3억원 이상~6억원 미만의 중저가 공동주택 공시가격은 5.64% 오르는데 그쳤지만 6억원 이상~9억원 미만(66만7000가구) 공동주택의 공시가격은 15.13% 상승했다. 9억원 이상~12억원 미만(24만2000가구)은 17.61%, 12억원 이상~15억원 미만(12만 가구)은 18.15%, 15억원 이상~30억원 미만(15만 가구)은 15.57%, 30억원 이상(1만2000가구)은 13.32% 뛰었다.

광역 시·도별로 서울은 14.17% 오르면서 2007년(28.4%) 이후 최대 상승폭을 보였다. 특히 지난해 9·13 부동산 대책 이후에도 가격이 떨어지지 않았던 서울 용산구(17.98%), 성동구(16.28%), 마포구(17.35%), 영등포구(16.78%), 동작구(17.93%), 서초구(16.02%)의 공시가격은 16~17% 상승률을 기록했다.

이번에 국토부가 공개한 공시가격은 ‘예정가격’이다. 집주인이 이의를 제기하는 의견청취 과정을 다음 달 4일까지 진행한다. 이후 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 다음 달 30일 최종 가격을 관보에 게재한다.

세종=전성필 기자 feel@kmib.co.kr