1980년대까지만 해도 그림, 하면 한국화였다. 대통령이 외국 순방 갈 때 선물로 가져가는 최고의 그림이 청전(靑田) 이상범(1897~1972)의 산수화였다. 그랬던 한국화는 아파트의 등장, 미술시장의 국제화 등 여러 요인이 겹치며 서양화에 점점 밀려갔다. 인기는 좀체 살아나지 않는다.

중국은 달랐다. 근대미술의 대가 치바이스(1864~1957)의 작품 ‘산수십이조병’은 2017년 베이징 경매에서 9억3150만 위안(약 1570억원)에 낙찰되며 세상을 깜짝 놀라게 했다. 1980년대만 해도 청전 이상범, 소정(小亭) 변관식(1899~1976) 등 한국의 근대기 수묵의 대가들과 가격대가 엇비슷했던 치바이스였다. 청전과 소정의 작품 가격은 어떤가. 청전의 ‘영막모연’(3억4000만원)과 소정의 ‘금강산 사계’(2억5500만원) 등이 그나마 억대 낙찰 작품 대열에 올랐을 뿐이다.

미술시장이 여전히 서양화 일변도로 흐르는 가운데 서울 종로구 삼청로 갤러리현대가 ‘한국화의 두 거장-청전·소정’을 소환했다. 전시는 구관과 신관 건물 두 채를 모두 동원한 대대적인 규모다.

갤러리현대는 현존하는 국내 1호 상업화랑이다. 화랑의 맏언니 격인 창립자 박명자 회장은 10일 국민일보에 “2020년 50주년을 맞이하는 첫 전시로 한국화의 두 거장을 소개하고 싶었다”며 “향후 50년을 준비하는 시점에서 초심으로 돌아가 우리 것을 소홀히 하고 있지 않나 반성하는 전시”라고 소개했다. 두 대가의 초기작인 1940년대부터 작고할 때까지 그린 대표적인 작품 80여점이 나왔다.

한 시대를 풍미했던 두 대가. 소재는 비슷했지만, 붓질은 하늘과 땅만큼 차이 났다. 18세기 화가 겸재 정선의 진경산수의 맥을 잇듯이 직접 본 우리 산하를 그렸다. 금강산 등 명승지도 그렸지만 주로 주변에서 볼 수 있는 산과 들을 그렸다는 점에서 닮았다. 작품 속에 그 산하를 소를 몰고 가는 농부, 혹은 훠이훠이 걸어가는 도포 입은 노인 등 한국인이 꼭 들어있다는 점도 닮았다.

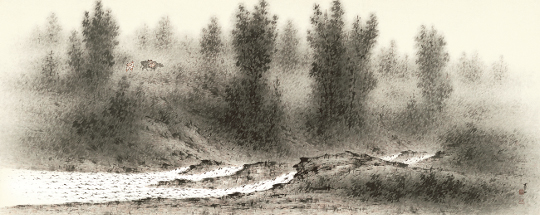

구사한 기법은 확연히 달랐다. 청전은 툭툭 치듯 먹물을 발라 산과 들, 혹은 하천의 계절 풍경을 온화하면서도 푸근하게 담아낸다. 반면에 소정의 붓질은 깐깐하면서 에너지가 넘친다. 박 회장은 “그림은 사람을 닮게 마련”이라며 “청전은 그림처럼 성품이 온화하고 기복이 없었다. 소정은 분을 참지 못하는 정의파였다. 그림에도 엄청 힘이 있다”고 회상했다. 전시장에는 가로 5m에 가까운 청전의 ‘추경산수’, 세로 260㎝가 넘는 소정의 내금강 그림 등 평소 보기 힘든 대작들이 나왔다. 박 회장은 “보물이나 국보로 손색없는 명작”이라고 했다.

청전은 충남 공주 출신으로 10살 무렵 서울로 이사했다. 일제강점기 3대 스타 화가였던 심전(心田) 안중식(1861~1919)의 화숙인 경묵당에서 배웠다. 스승 안중식은 그를 어여삐 여겼다. 자신의 호 ‘심전’ 가운데 ‘전’을 이상범에게 물려줄 정도. 청전은 화가의 등용문인 조선미술전람회에서 8회 연속 특선을 하는 등 20대부터 두각을 나타냈다. 청전은 유학을 가지 않았지만 일본을 통해 도입된 서양화의 공기원근법과 명암법을 수용하면서도 동양의 화풍을 절충했다. 전통 산수화 기법인 쌀알을 뿌린 듯한 ‘미점준(米點 )’을 즐겨 썼다. 해방 이후에는 산이나 바위, 잎사귀를 선묘 없이 거칠게 툭툭 쳐서 표현하는 ‘청전양식’으로 이를 발전시켰다. 최순우 전 국립중앙박물관장은 “평범한 한국의 자연을 굵은 삼베 발처럼 가식 없이 노래하는 그림”이라고 했다.

소정은 일제강점기 안중식과 쌍벽을 이루던 소림(小琳) 조석진(1861~1919)의 외손자다. 외할아버지가 강사로 일했던 서화미술회에서 동양화를 배우다 일본 유학을 떠났다. 남화의 대가 고무로 스이운을 사사했지만 귀국 후에는 일본 남화풍을 버리고 전통산수로 돌아갔다. 스타 등용문인 조선미술전람회도 쳐다보지 않았다. 해방 이후 생겨난 국전(대한민국미술전람회)과도 결별하고 재야 화가의 길을 걸었다. 이주현 명지대 교수는 “연한 묵을 칠하고 말린 후 또 칠해서 먹을 쌓는 ‘적묵법’, 선을 긋고 그 위에 점을 찍어 다시 선을 부수는 ‘파선법’이 그림 속에 강골의 기운을 풍긴다”며 “‘반골의 미학’ ‘야성의 미술’로 불린다”고 했다. 금강산 그림은 그가 일제강점기 망국의 한을 달래며 금강산에 칩거하다시피 살면서 그린 소재들이다.

바야흐로 국민소득 3만 달러 시대다. 경제 수준이 좋아지면 우리 것에 대한 자신감이 붙기 마련이다. 두 대가에 대한 한국화 대접이 달라질 수 있을지 판단하는 시금석이다. 박정준 고미술협회장은 “중국의 전례를 보더라도 관심이 높아지지 않겠느냐”며 “갤러리현대 전시가 한국화에 대한 인식을 높이는 계기가 됐으면 한다”고 말했다. 6월 16일까지.

손영옥 미술·문화재전문기자 yosohn@kmib.co.kr