미국 물가가 수상쩍다. 50년 만의 최저 실업률을 기록하고 있는데도 물가는 꿈쩍도 않는다. 보통 실업률이 떨어지면 물가는 오르는 모습을 보인다. 실물경제의 ‘오랜 공식’이 깨지자 연방준비제도(Fed·연준)조차 당황하는 모습이 역력하다. 물가가 오르지 않으면 경제에 활력이 돌기 어렵다.

왜 물가는 오르지 않을까. 시장과 전문가 사이에선 주범으로 ‘낮은 이직률’을 지목한다. ‘몸값’을 더 받으려고 직장을 옮기는 근로자들이 줄어들면 임금 상승률에 영향을 미치고, 임금으로 먹고사는 가계의 구매력 하락으로 이어진다. 이는 물가를 누르는 요인으로 작용한다. 임금과 물가가 오르지 않는 문제는 단순하지 않다. 경기 둔화를 유발할 수 있어서다.

또한 이직률이 저조한 배경에 미국 경제의 그림자가 있다. 이직 기회가 적은 계약직 비율이 높은 점, 인구 고령화, 미·중 무역전쟁에 따른 불확실성 등이 그것이다.

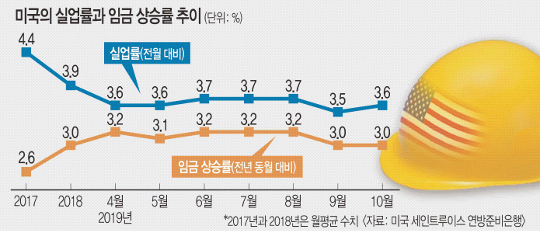

19일 미국 노동부에 따르면 지난달 실업률은 3.6%에 그쳤다. 2009년 10월 10%로 정점을 찍고 계속 하락세다. 그런데 올라야 할 물가 상승률은 내리막이다. 지난달 물가 상승률은 1.8%로 미 정부의 연간 목표관리치(2.0%)보다 낮았다. 지난 2월엔 1.5%까지 주저앉았다.

전문가들은 저조한 이직률에서 원인을 찾는다. 낮은 이직률이 임금 상승을 막아 물가 상승률까지 압박하는 ‘도미노 현상’이 일어났다고 분석한다. 이직률은 지난해 6월 이후 1년이 넘도록 2%대 중반 수준에서 등락하고 있다. 2009년 3%였던 걸 감안하면 현재 이직률은 금융위기 직후보다도 낮다.

이 영향으로 임금 상승률도 2016년부터 올해 10월까지 금융위기 때와 비슷한 3%대 초반을 벗어나지 못하고 있다. 노벨 경제학상 수상자인 크리스토퍼 피사리데스는 “이직률이 하락한다는 건 그만큼 더 좋은 일자리로 가려는 경쟁이 줄어든다는 뜻이기 때문에 임금과 물가에 하방압력으로 작용한다”고 진단했다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난 17일 노동 경제학자인 주세페 모스카리니 예일대 교수의 연구를 인용해 “미국의 실업률이 떨어지더라도 고용시장에서 이직률이 낮기 때문에 임금 정체로 이어졌다”고 보도했다. 근로자가 이직할 때 더 나은 직장으로 가기 때문에 평균 4%의 연봉 상승이 이뤄지는데 이직률이 낮아 임금 상승률을 제한한다는 의미다. 모스카리니 교수는 “미국 임금 상승률의 40%는 이직에서 비롯돼 왔다”고 덧붙였다.

이직률이 오르지 않는 이면에는 수많은 계약직이 있다. 계약직은 정규직보다 더 나은 일자리로 이직할 기회가 적다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 4일 미국에서 16세 이상인 근로자가 주중 1시간만 일하더라도 실업률 통계에서 제외된다며 “금융위기 이후 폭발적으로 늘어난 계약직 가운데 약 1100만명의 근로자가 현재 정규직 이직을 포기한 상태”라고 전했다.

인구 고령화와 불확실성도 한몫한다. 전문직 수요가 차츰 늘자 고령자들의 이직은 차단되고 있다. 경영건설팅 전문업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)에 따르면 지난해 미국의 월평균 이직률은 16세 이상~25세 이하 근로자의 경우 8.0%였지만, 퇴직을 앞둔 56세 이상~65세 미만 근로자는 1.6%에 불과했다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “미·중 무역분쟁으로 불확실성이 증대되는 상황에서 위험을 감수하고 이직을 시도하는 근로자가 줄고 있다”고 설명했다.

글로벌 금융사 ING는 “미국이 낮은 실업률에도 계속 기준금리를 인하해 왔다는 것은 그만큼 임금 상승률과 물가의 관계를 의식하고 있다는 것”이라며 “시장 예상치를 밑도는 임금 상승률이 지속될 경우 경기 침체 징조로 해석할 수 있다”고 경고했다.

최지웅 기자 woong@kmib.co.kr