지난달 말 이른 아침 설레는 마음으로 병원에 갔다. 의사가 모니터 한곳을 가리키며 말했다. “이게 아기집이에요.” 임신테스트기로 두 줄을 확인했을 때도 임신했다는 것을 실감할 수 없었지만 아기집을 보고서도 그건 마찬가지였다. 아직 태동도 느껴지지 않았고 몸이 무겁지도 않았다. 한두 번 아랫배에서 콕콕, 하는 통증이 느껴지긴 했다. 병원에서 발급해준 임신확인서를 들고 보건소에 방문해 임산부 배지(badge)를 받아 들고서도 실감이 나지 않기는 마찬가지였다. 나는 지하철에서 임산부 배려석에 앉지 않았다. 그 자리에는 남자가 앉아 있기도 했지만 배가 부른 것도 아니라서 선뜻 자리에 앉을 수 없었다.

나흘 뒤 다시 방문한 병원에서 의사가 당황하며 아기집이 보이지 않는다고 했을 때 나는 역시 실감이 나지 않았다. 의사는 아기집이 휩쓸려간 것 같다고 했다. 간호사는 화학적 유산이 진행 중인 것 같다고 했다. 의사와 간호사가 하는 말이 울려서 잘 들리지 않았지만 내 감정이 상할까봐 그분들이 말을 고르고 있다는 생각이 들어서 담담한 척 고개를 끄덕였다.

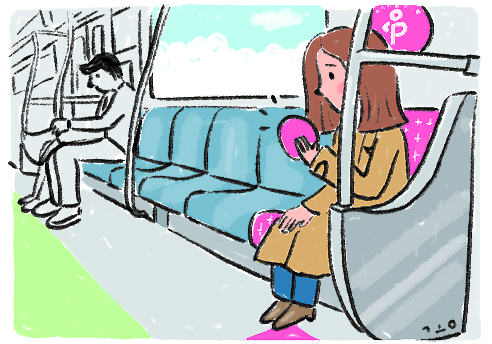

병원에서 나와 남편에게 문자를 보냈다. 아기집이 사라졌다고. 남편에게서 답문이 왔다. “조심해서 와. 택시 타고 와.” 유산이 진행 중이라는데 택시를 탈 필요가 있을까. 나는 지하철 출구로 내려갔다. 플랫폼에 선 채로 스마트폰으로 ‘화학적 유산’을 검색해 봤다. 화학적 유산은 흔히 있는 일이고 유산으로 치지도 않는다는 글이 보였다. 유산으로 치지도 않는다고? 그럼 왜 임산부 배지를 준 걸까. 며칠간 누군가와 함께 있는 것 같았던 공존감은 뭐란 말인가. 의료진의 말을 곱씹어 봤다. 유산도 아니고 유산이 ‘진행 중’이라니. 그렇다면 아이가 아직 살아 있을 수도 있단 말인가. 이곳에서 저곳으로 떠나는 중일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 지하철이 도착했다. 나는 지하철에 올라타 임산부 배지를 손에 쥔 채로 처음으로 임산부 배려석에 앉았다.

김의경 소설가