빅브러더(big brother)는 정보의 독점으로 사회를 통제하는 관리 권력, 혹은 그러한 사회체계를 일컫는 말이다. 영국인 조지 오웰(1903~1950)의 소설 ‘1984’에서 비롯됐다. 긍정적으로는 선의의 목적으로 사회를 돌보는 보호적 감시를 뜻한다. 부정적으로는 주로 음모론에 입각한 권력자들의 사회통제를 의미한다.

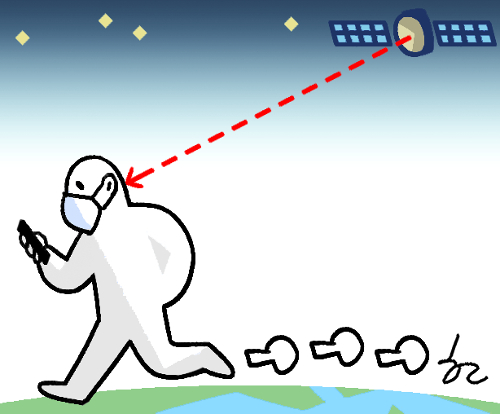

코로나19 사태가 21세기 빅브러더를 소환했다. 미국 외교전문매체 포린폴리시는 지난 20일(현지시간) 국제정치 전문가들을 인용해 “코로나 팬데믹(세계적 대유행)은 세계를 영원히 바꿔놓을 것”이라고 보도했다. 또 전염병 사태를 극복하는 과정에서 등장하고 있는 극단 처방들이 ‘뉴노멀’(New Normal·새로운 표준)로 자리 잡으면서 전체주의적 권력의 공고화로 이어질 수 있다고 지적했다.

베스트셀러 ‘사피엔스’의 저자 유발 하라리는 파이낸셜타임스(FT) 기고에서 “코로나 위기를 맞아 인류는 특별히 중요한 선택의 갈림길에 섰다”고 진단했다. 하라리는 이미 중국과 이스라엘이 개인의 생체정보까지 활용해 코로나19 밀착감시 체계를 꾸리고 있는 상황을 거론하며 “전염병 확산을 막는다는 명분하에 정부의 감시체계가 강화될 수 있다”고 우려했다.

미국을 비롯해 전 세계 대부분 국가가 요즘 코로나 감염을 통제하기 위해 사생활을 들춰내고, 감시하고 통제하는 비상조치를 거리낌없이 채택하고 있다. 집회를 허용하지 않고, 정부 조치에 저항하는 이들에게는 벌금부과 등 강제력을 동원한다. 전통적으로 자유를 중시해온 유럽 각국도 집단감염이 확산되자 공권력으로 위치추적·강제구금을 허용하는 극약처방을 내놓고 있다. 우리나라도 마찬가지다. 특히 코로나 확진자가 발생할 때마다 그의 스마트폰과 카드 사용내역 등을 샅샅이 뒤져 정확한 감염 경로와 동선, 접촉자 파악 등 역학조사에 나서고 있다. 권력자나 국가는 한번 ‘국민 통제의 맛’을 보면 과거로 돌아가지 않으려는 성향이 있다고 한다. 이번 사태가 끝나면 빅브러더가 일반화되지 않도록 시민사회가 철저히 감시하고 대응해야 할 것이다.

오종석 논설위원