과실로 사람을 죽이거나 상해를 입히면 형법에 의해 처벌을 받는다. 교통사고 운전자는 예외다. 교통사고처리특례법의 적용을 받는다. 1982년 시행된 이 법은 교통사고 가해자에겐 방패막이나 다름없다. 사망·뺑소니·사상자유기 사고와 중상해사고, 12대 중과실로 인한 사고가 아니면 피해자와 합의할 경우 공소를 제기할 수 없다. 피해배상액 전액을 보상하는 자동차종합보험에 가입돼 있어도 형사처벌을 피할 수 있다. 다른 나라에는 없는 특이한 제도다. 이 법이 자동차산업 육성, 자동차보험 가입 활성화에 기여하고 교통사고 범법자 양산을 막았지만 부정적인 영향도 작지 않다. 운전자의 경각심을 약화시켜 우리나라가 교통사고 다발국이 되는 원인을 제공한 측면이 있다. 특례법을 폐지해야 한다는 여론이 일고 있는 이유다.

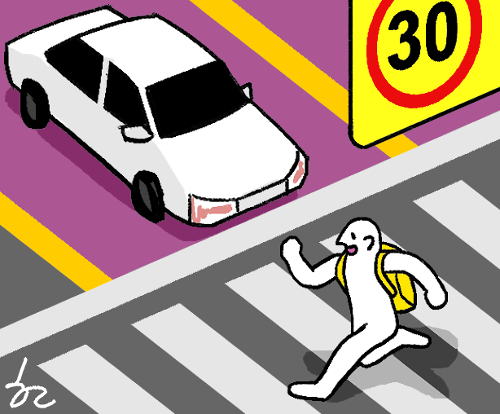

지난달 25일 시행된 ‘민식이법’에는 이런 여론이 일정 정도 반영됐다. 특정범죄가중처벌에 관한 법률 등 3개 법률에 담아낸 이 법은 스쿨존(어린이보호구역)에서 교통사고를 낼 경우 가중처벌하는 게 핵심이다. 운전자 과실로 어린이가 스쿨존에서 사망했을 경우 최소 징역 3년에서 무기징역까지, 상해를 입었을 경우엔 1년 이상 15년 이하의 징역이나 500만원 이상 3000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다.

이 법은 지지자도 많지만 반대 여론도 만만치 않다. 헌법이 보장하는 책임과 형벌 간 비례성 원칙에 어긋나고 모든 책임을 운전자에게 부담시켜 부당하다는 것이다. 법 시행 이틀 전 청와대 국민청원 게시판에 이런 이유를 들어 민식이법 개정을 청원하는 글이 올라왔고 청원은 35만여명이 동의한 가운데 지난 22일 마감됐다. 민식이법 시행 후 보장 범위를 확대한 운전자보험도 인기라고 한다. 운전자의 불안심리를 파고든 보험사의 마케팅이 주효한 듯하다. 민식이법에 대한 현명한 대처는 가해 운전자에게 온정적인 법으로 돌아가는 것도, 운전자보험에 가입하는 것도 아닐 게다. 스쿨존에서 안전운전 습관을 들이는 게 더 효과적인 대처법이 아닐는지.

라동철 논설위원