문재인 정권은 ‘빨리 집 팔아라’라는 노래를 부른다. 그리고 “사는 집 말고는 다 팔라”고 다그친다. 절정에 이른 건 작년 12월. 대통령 비서실장이 나섰다. 수도권 내에 2채 이상 주택을 보유한 청와대 비서관급 이상 공직자는 1채 빼곤 처분하라고 권했다. 대상자는 11명이었다. 이틀 뒤 경제부총리가 정부 고위 공직자들을 향해 외쳤다. 거주하는 집을 제외한 주택은 모두 처분하자고 했다. 다음 날 여당 원내대표가 바통을 이어받았다. 총선 출마자들은 거주 목적 외 주택 처분을 서약하자는 제안이었다.

청와대와 정부의 의지는 확고했다. 하지만 대상자들은 꿈쩍도 하지 않는다. 청와대에선 단 1명의 참모만 집을 팔았다. 공직자나 국회의원들이 대거 주택을 처분했다는 소식은 없었다. 사실상 4·15 총선용 퍼포먼스로 끝났다. 집값 상승이 멈추지 않자 6·17 대책을 내놓은 김현미 국토교통부 장관은 라디오 방송에서 이렇게 말했다. “(청와대 다주택자들이) 집을 팔았으면 좋았겠는데, 아쉽게 생각한다.” 권력자의 영(令)이 서지 않는 분야가 바로 부동산이다. 공직자들이 수도권 요충지에 집을 여러 채 갖고 있는 게 ‘개이득’이라는 걸 누구보다 잘 알기 때문이다. 그러니 정책이 제대로 입안될 리 없다.

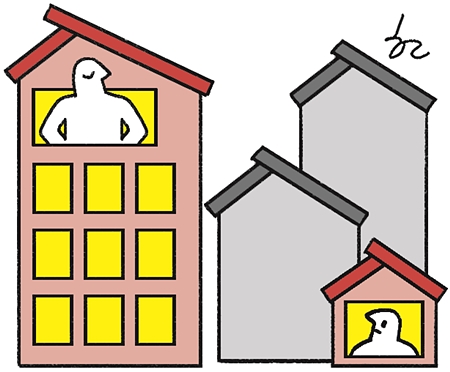

엊그제 조기숙 전 청와대 홍보수석(노무현정부)이 ‘슬기로운 전세생활’이란 제목으로 페이스북에 글을 올렸다. 한동안 전세살이 했다가 지난해에야 집을 장만했다는 그는 작금의 전세 대란을 지적하며 부동산 대책을 신랄하게 질타했다. 참여정부 고위 공직자 중에는 다주택자가 많았던 기억이 없는데 이 정부에는 다주택자가 많아 충격을 받았다, 대통령과 국토부 장관이 팔라고 해도 팔지 않는 강심장에 놀랐다 등등. 압권은 이거다. “일본처럼 우리도 곧 집값이 폭락한다던 진보 경제학자들의 주장은 다 뻥이었음을 알게 됐다.” 그게 수치로 증명됐다. 현 정부 3년간 서울 아파트 중위 가격이 52%(3억여원)나 폭등했다(경실련 조사 결과). 정부 말만 믿고 집 없이 셋집을 전전하는 서민들의 속만 까맣게 타들어간다.

박정태 수석논설위원