오래전 군대나 학교, 동아리 등에서 단체 체벌이나 얼차려를 받은 경험이 있는 이들이 적지 않을 것이다. 동료나 후배 중 누군가가 잘못을 저지르면 상급자나 선배들이 연대책임을 물어 단체 얼차려를 가하곤 했다. 나는 잘못 한 게 없는데 다른 사람 때문에 그런 불이익을 당하는 건 여간 억울한 게 아니다. 자기 책임의 원칙에 위배되는 불합리한 일인데도 예전에는 이런 일이 다반사였다.

범죄자와 일정한 친족 관계가 있는 자에게 연대적으로 그 범죄의 형사 책임을 지우는 제도를 연좌제(緣坐制)라고 한다. 동서양을 막론하고 역사가 길다. 우리나라도 조선시대에 역모 등 대역죄나 흉악한 살인을 저지를 경우 본인은 말할 것도 없고 그 일에 관여하지 않은 부모, 형제, 친인척까지 사형 또는 유배시키고 가산을 몰수하거나 노비로 삼았다. 연좌제는 근대 법체계를 도입한 1894년 갑오개혁 때 폐지됐지만 해방 이후까지 잔재가 남아 있었다. 형사 책임을 묻지는 않아도 좌익사범, 사상범 가족이나 친척의 공직 임용, 해외 출장을 제한한 것이 그런 경우였다.

대한민국 헌법 제13조 3항엔 “모든 국민은 자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다”고 적혀 있다. 1980년 12월 공포된 제8차 개헌 때 연좌제 금지 조항이 신설돼 지금에 이르고 있다.

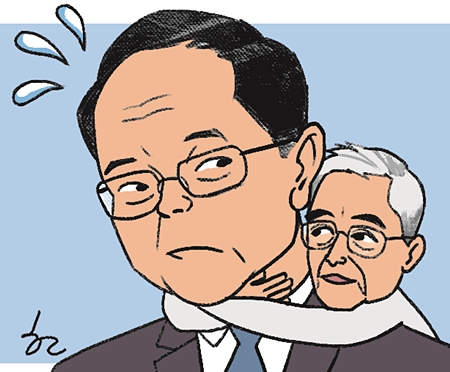

그런데 최근 연좌제 망령이 다시 떠돌아다니고 있다. 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 김부겸 전 의원에 대해 이영훈 전 서울대 교수가 처남이라는 사실을 들어 지지하기 어렵다는 주장이 나온 것이다. 이 전 교수는 일본군 위안부 동원의 강제성을 부인하는 내용의 ‘반일종족주의’를 펴낸 뉴라이트 계열의 대표적인 인사다. 이 전 교수와 그의 주장을 문제 삼는 건 자유지만 이를 이유로 김 전 의원이 당대표로 부적절하다고 주장하는 것은 명백한 연좌제적 발상이다. 아무리 선거를 앞둔 상황이라도 이건 아니다. 시대착오적이고 반민주적인 연좌제 논리를 들고 나온 이들의 발상이 어처구니없고 실망스러울 따름이다.

라동철 논설위원